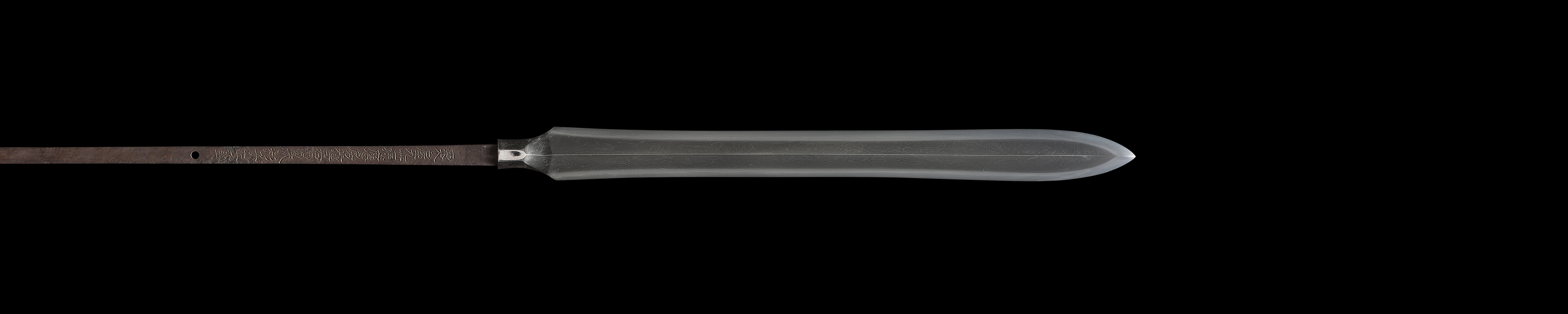

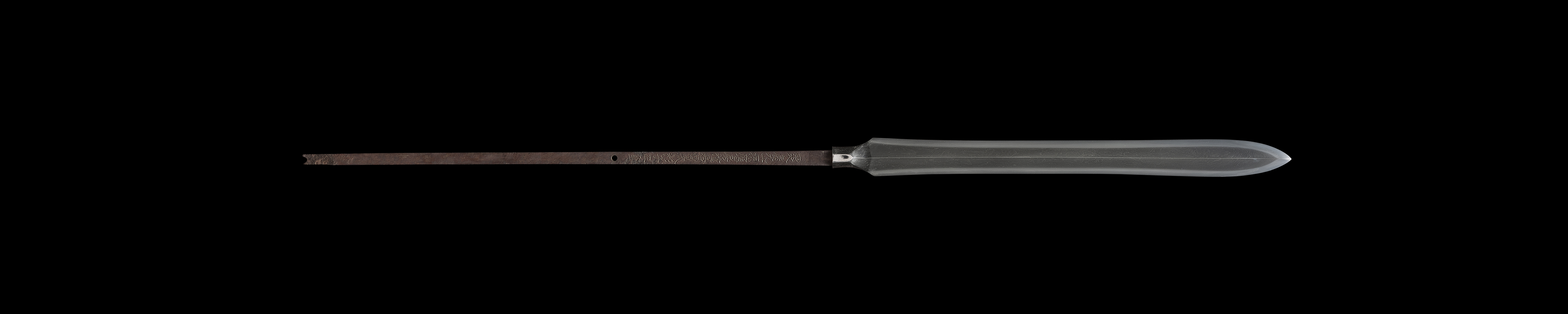

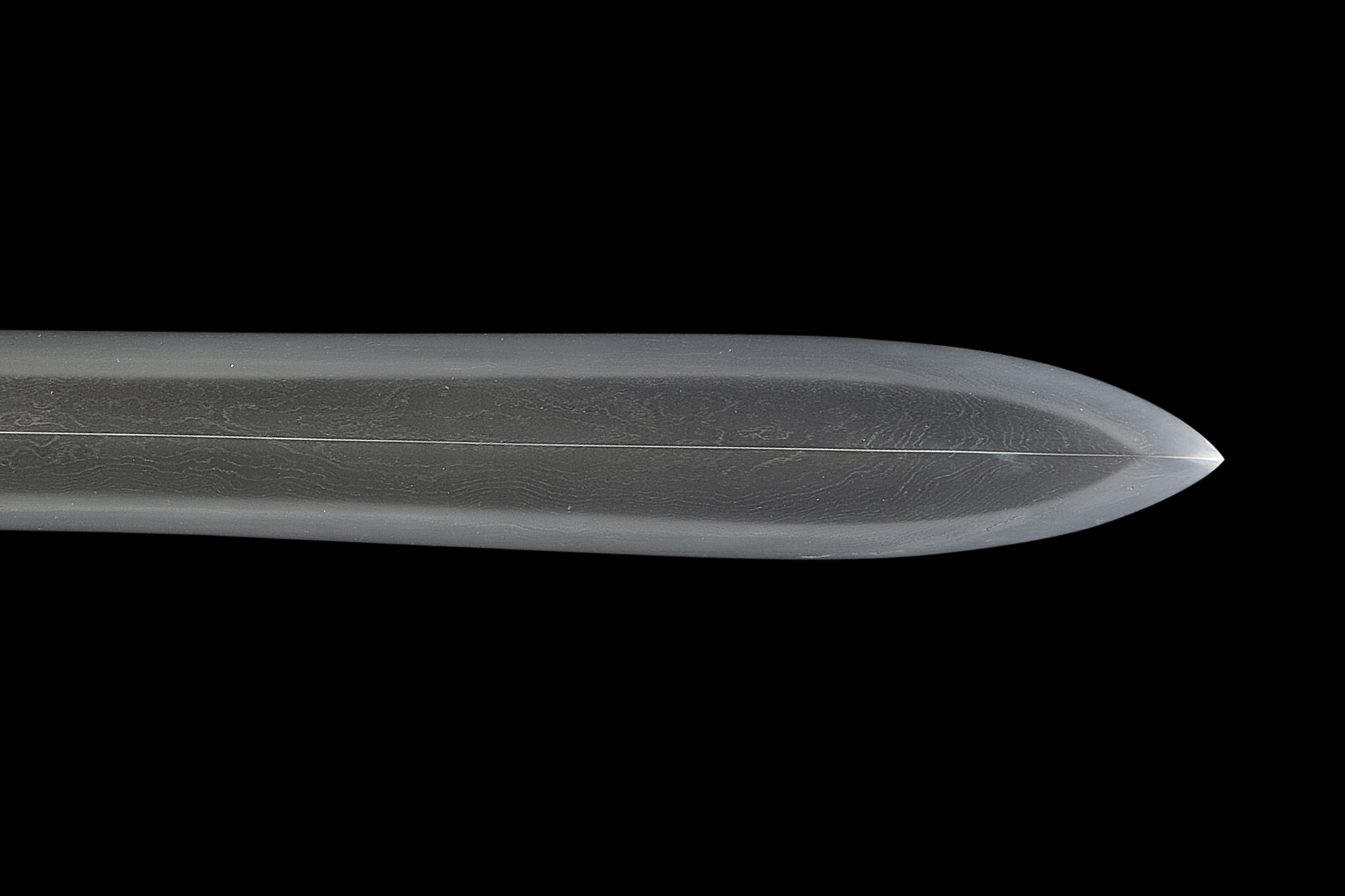

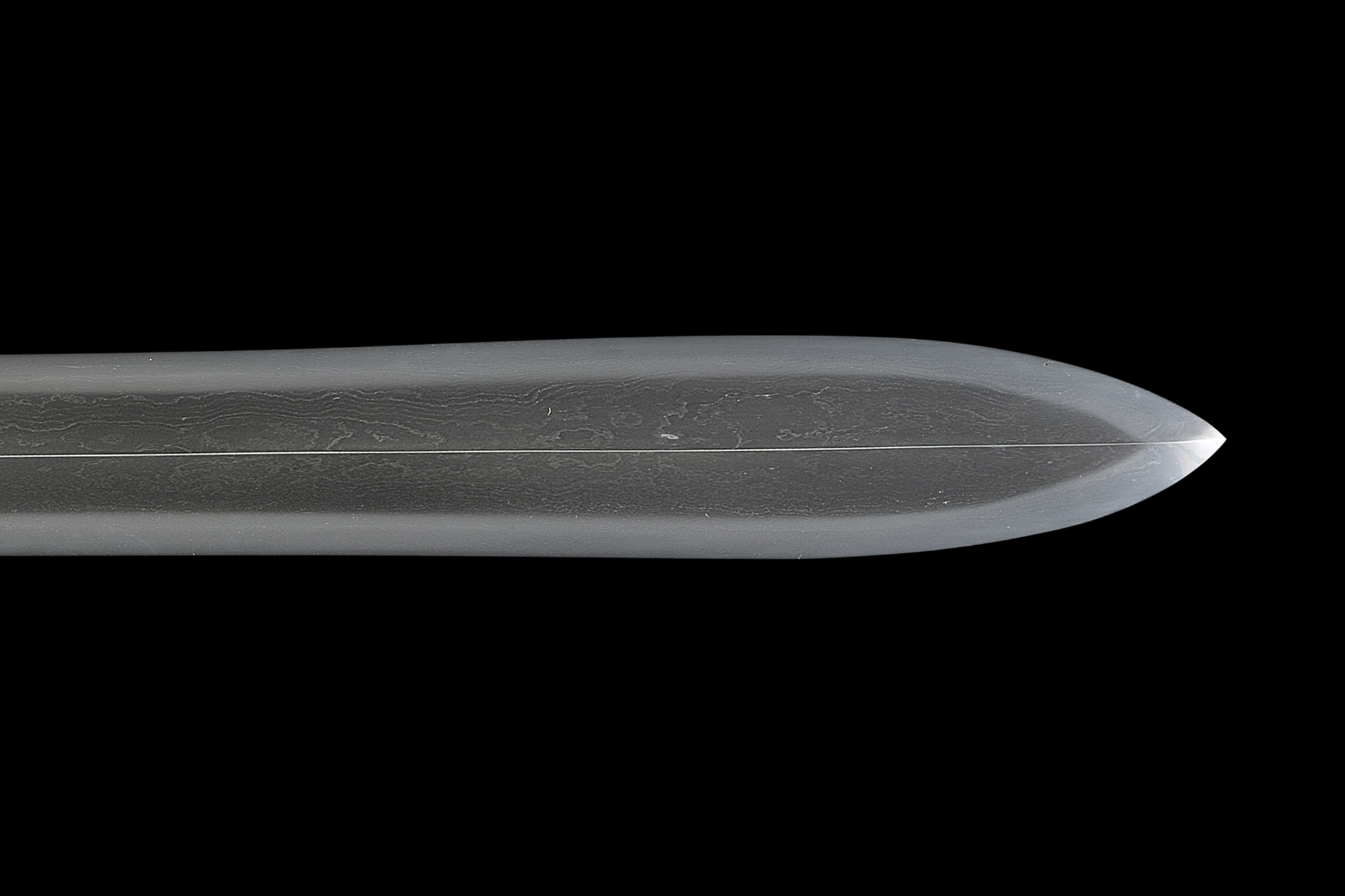

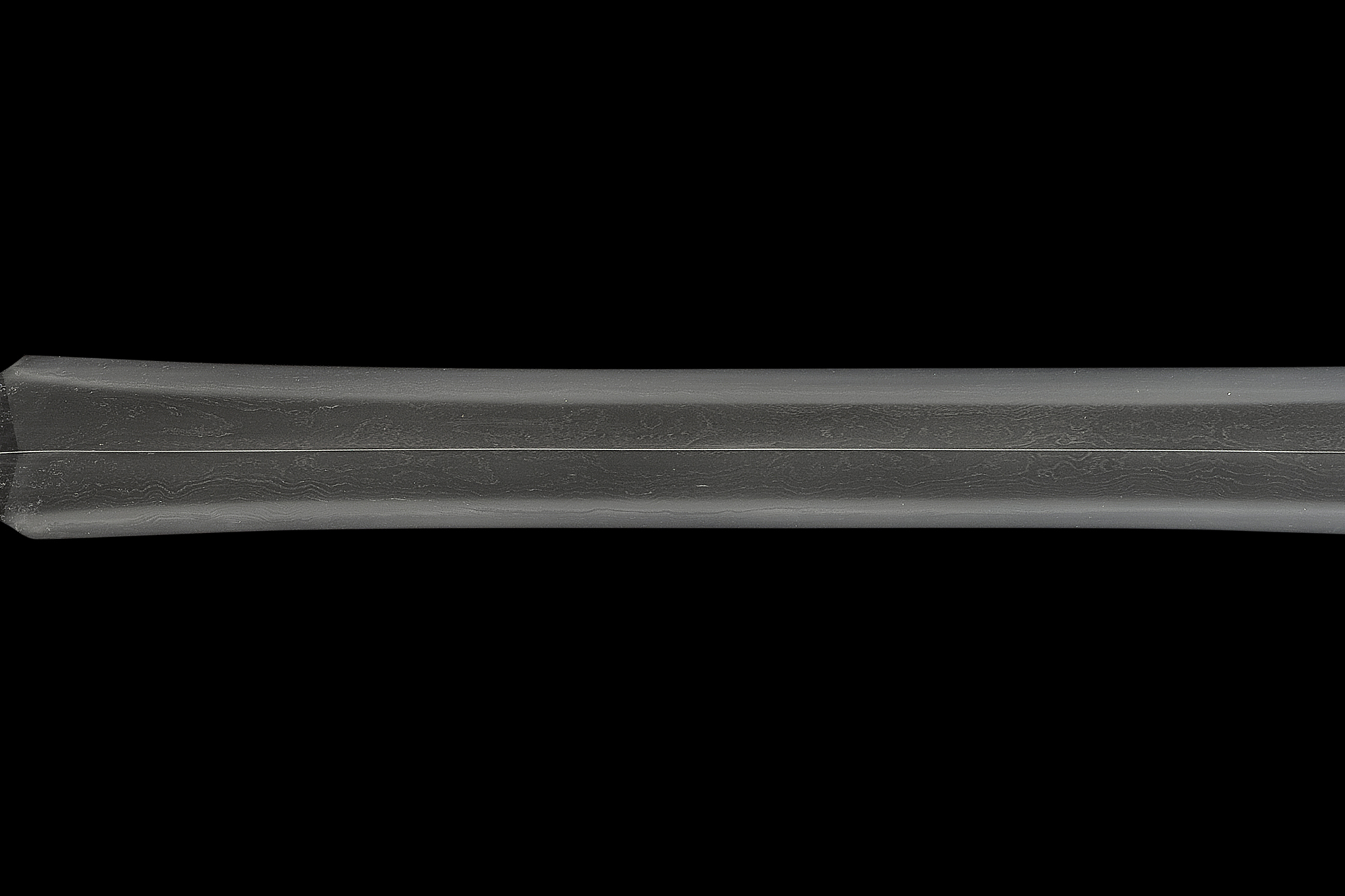

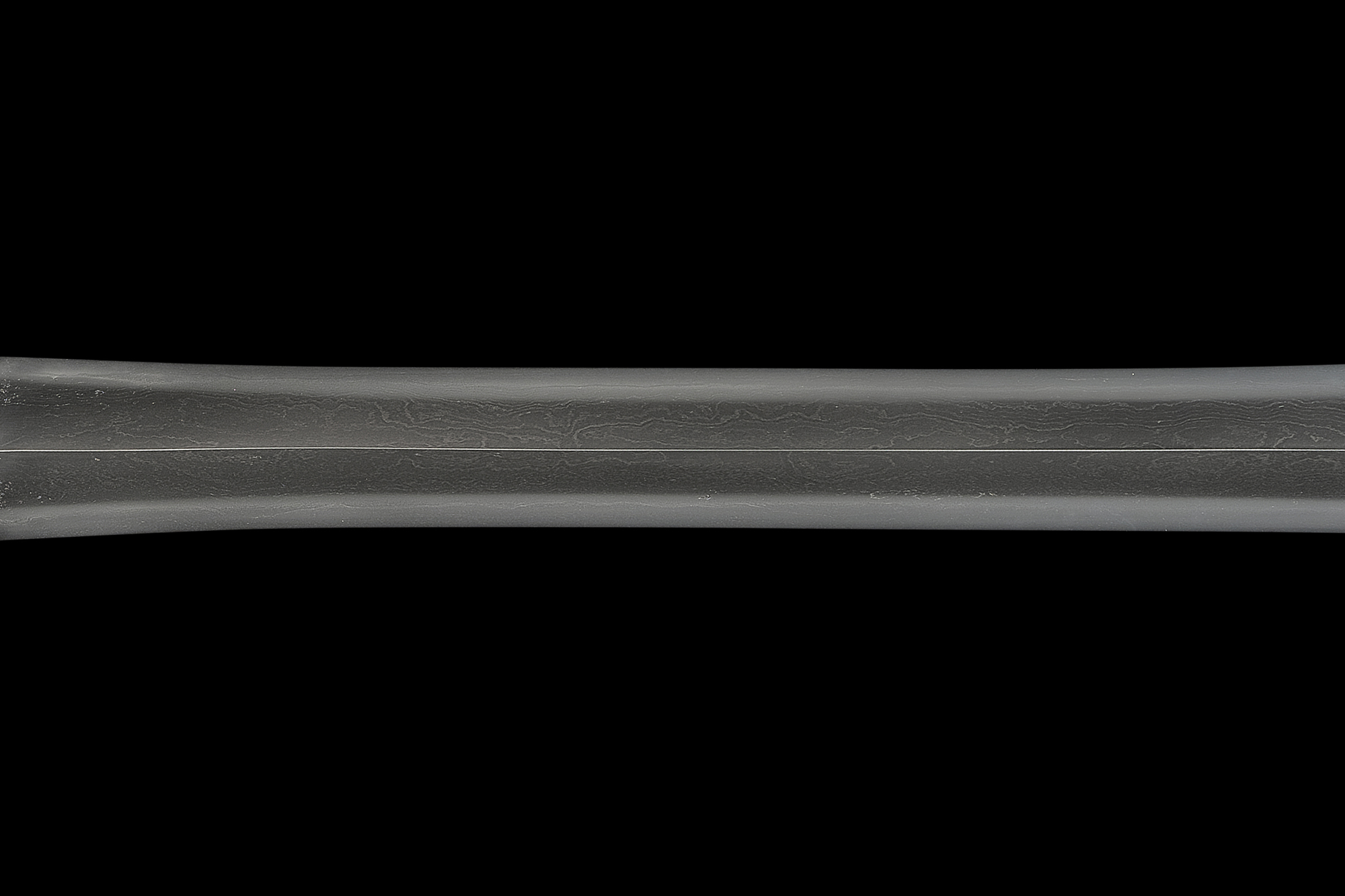

本槍は、江戸時代に制作された素槍(すやり:刀身(とうしん)に枝刃が設けられていない直線状の槍。同音で「直槍」とも表記する)ですが、「けら首」が長い姿から、室町時代の古作を模した1本だと言えます。

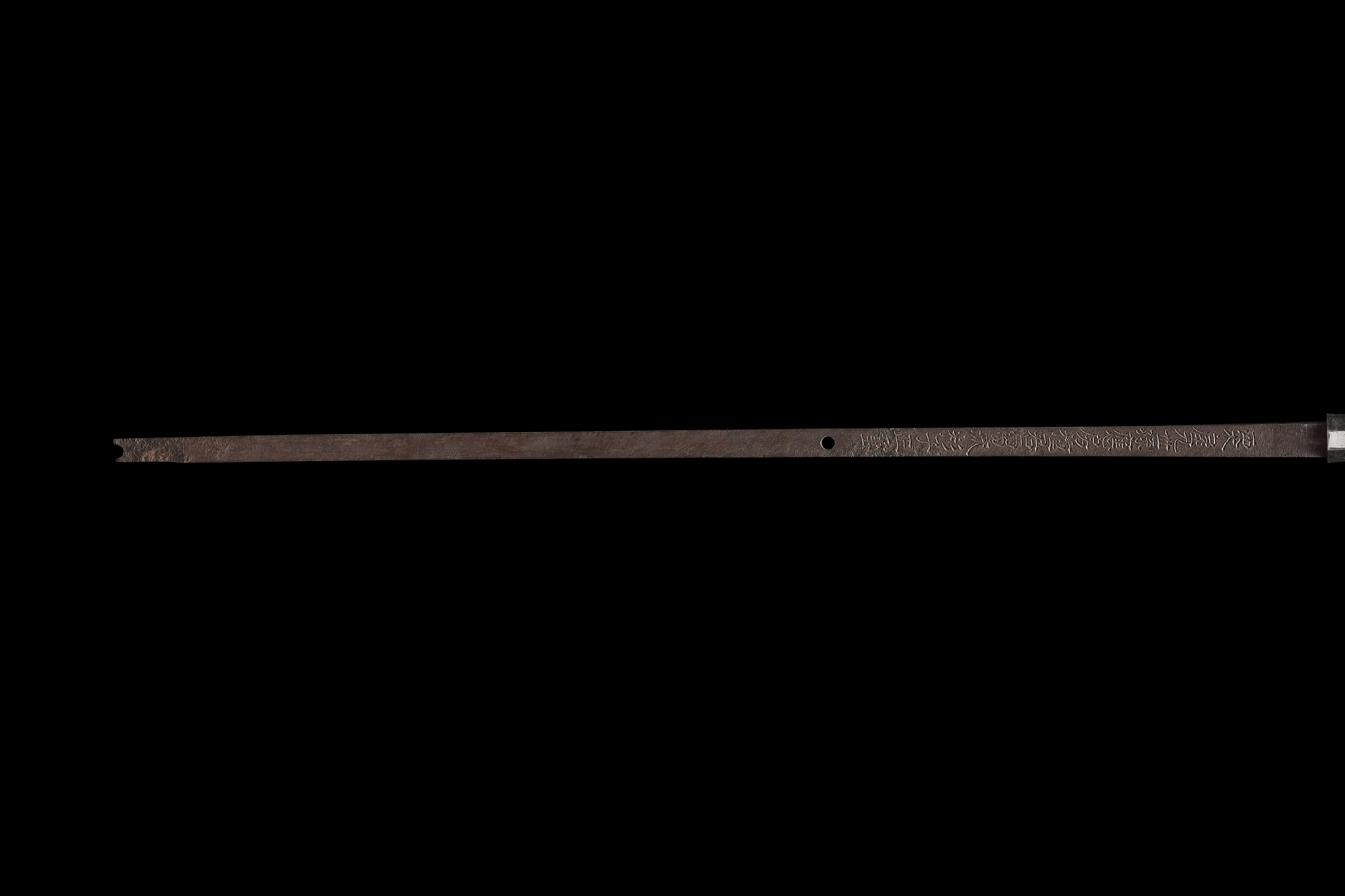

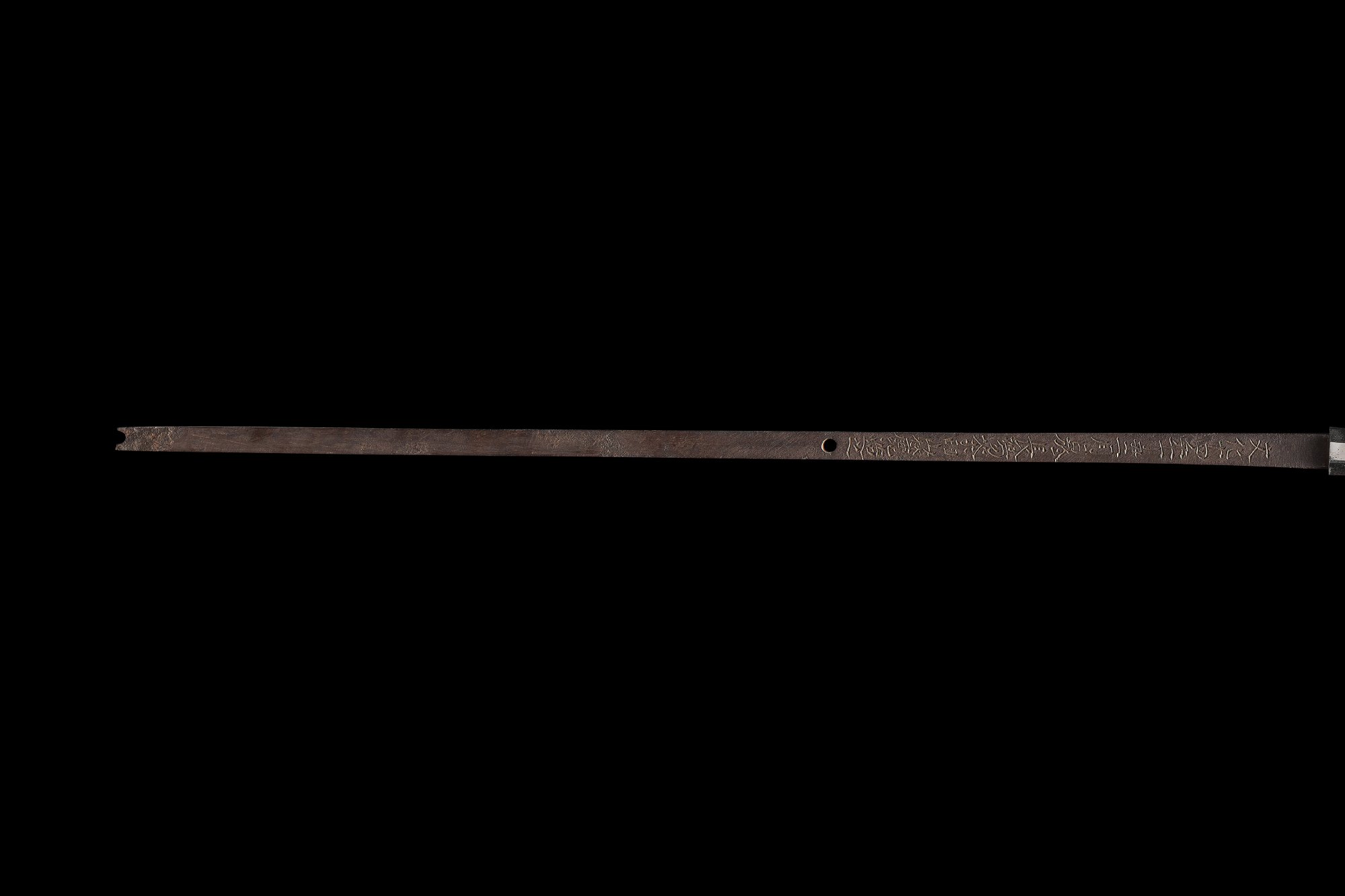

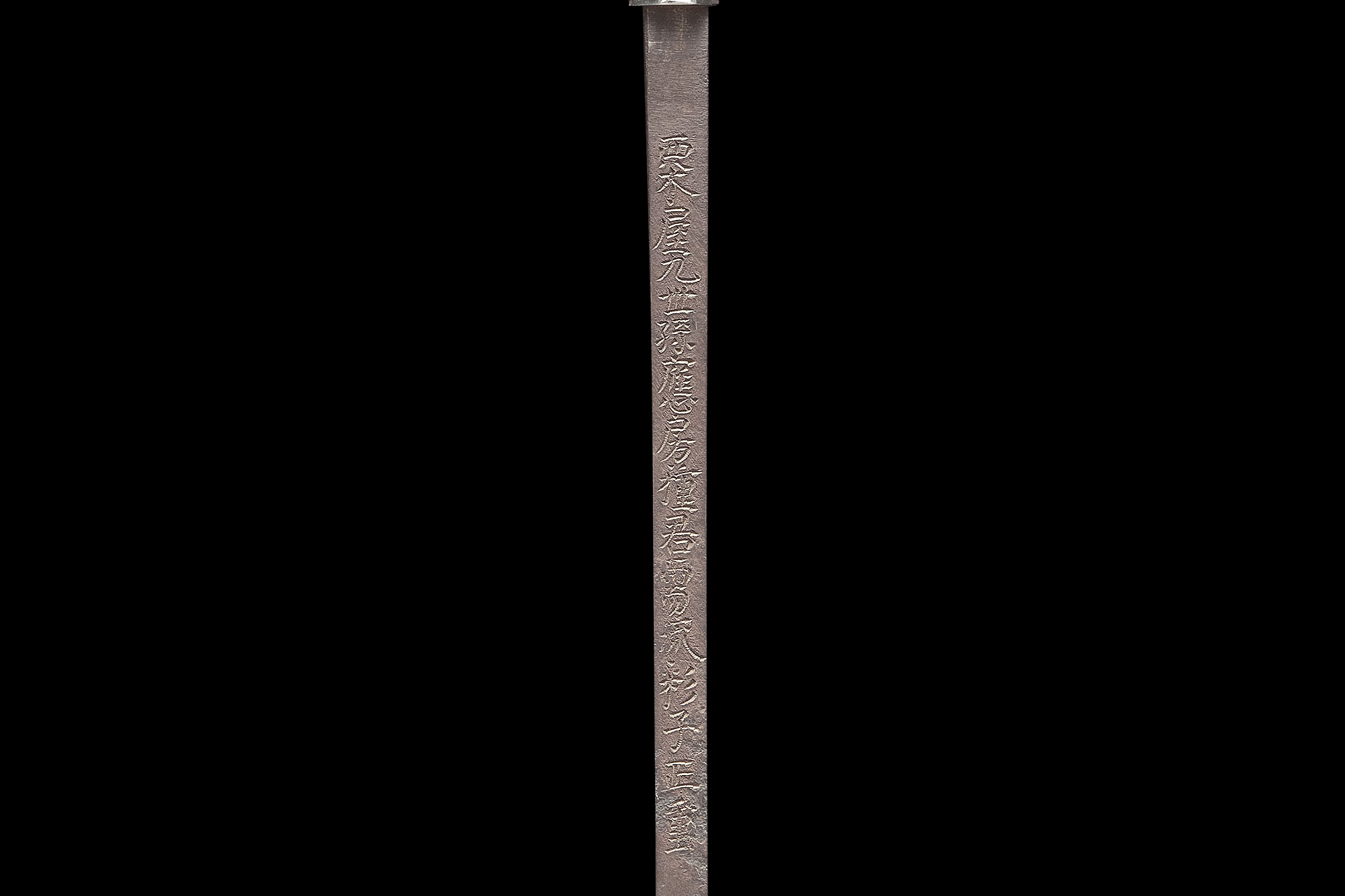

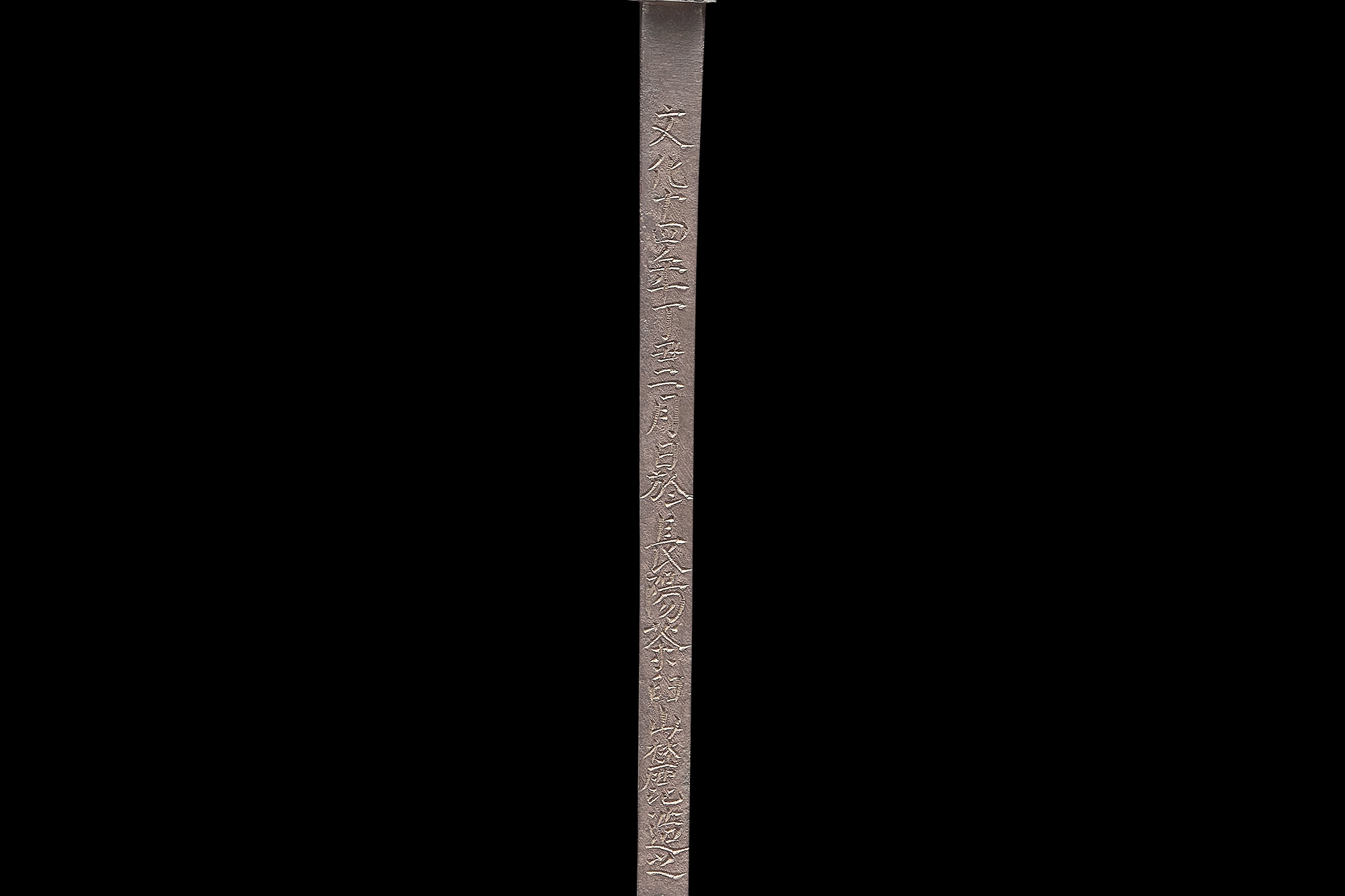

茎表に切られた「粟屋九世孫応房種」は、本槍の注文主。毛利家譜代の重臣の家柄である「寄組」(よりぐみ)に属し、4,915石の所領を与えられ、幕末期には粟屋家の当主となりました。

本槍の作者「流彩子正重」(りゅうさいしまさしげ)は、長州藩在住の刀工。江戸時代後期の名工「水心子正秀」(すいしんしまさひで)から教えを受けたとも言われています。

本槍は刃長(はちょう)が1尺(約30.3cm)を越える大身槍(おおみやり)です。