刀工の「藤原吉武」は堀川一派(創設者の堀川は、数多くの名刀を遺す安土桃山時代の名刀匠)「三条吉則」の後裔「堀川国武」の子です。藤原吉武を名乗る刀工は複数いますが、本刀の制作者は初代の吉武。

初代吉武は山城の刀工でしたが江戸へ移り住んだのち、出雲大掾(いずもだいじょう)を受領し、晩年は出雲守を受領。吉武の作風には堀川一派の流れが見られる一方で、江戸法城寺派に見るような直刃(すぐは)も多く、法城寺派である「法城寺正照」との合作刀も存在することから、法城寺一派とは友好関係であったことが窺えます。

本刀は、代々幕府要職を務めてきた上級旗本「長谷川重章」の依頼で作刀した1振です。長谷川氏はのちに足利義教の臣下「土生氏」へ本刀を譲ったため、茎(なかご)には「土生氏求之」の一文が新たに加えられました。

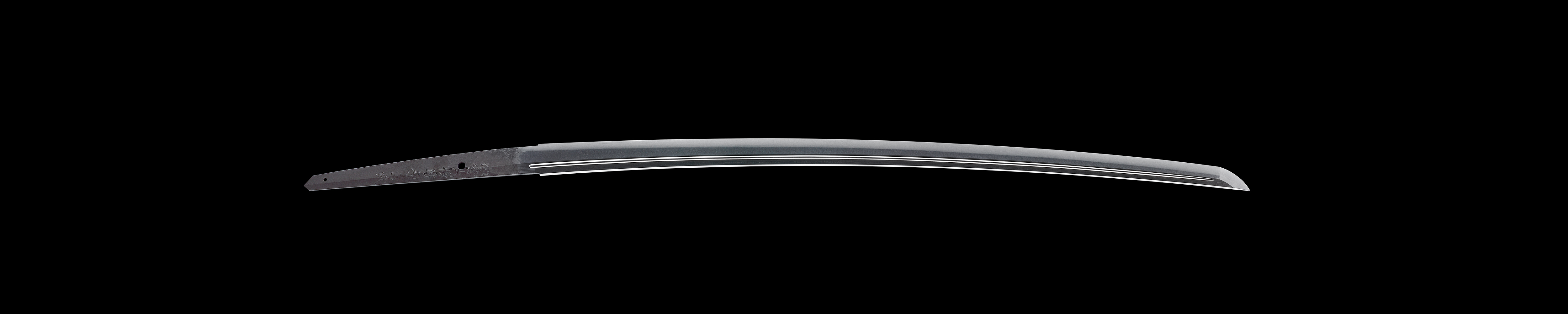

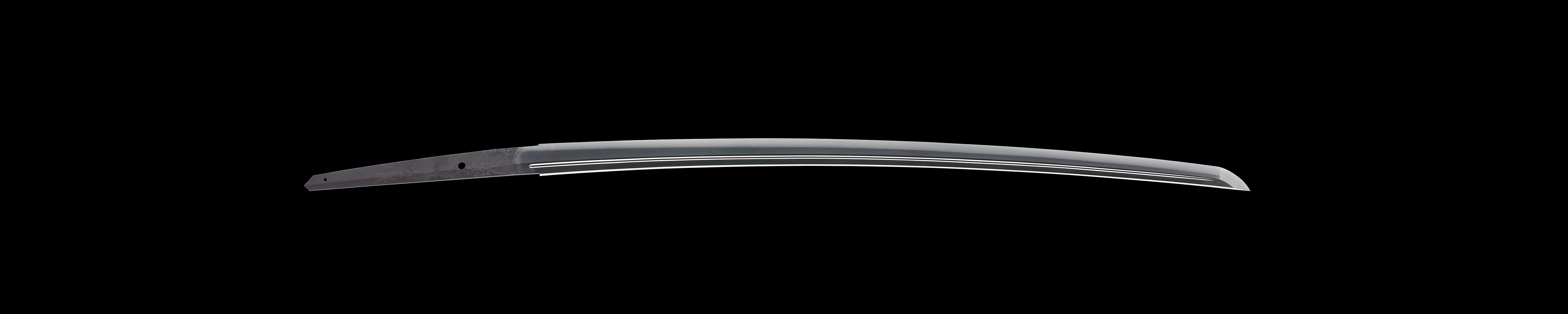

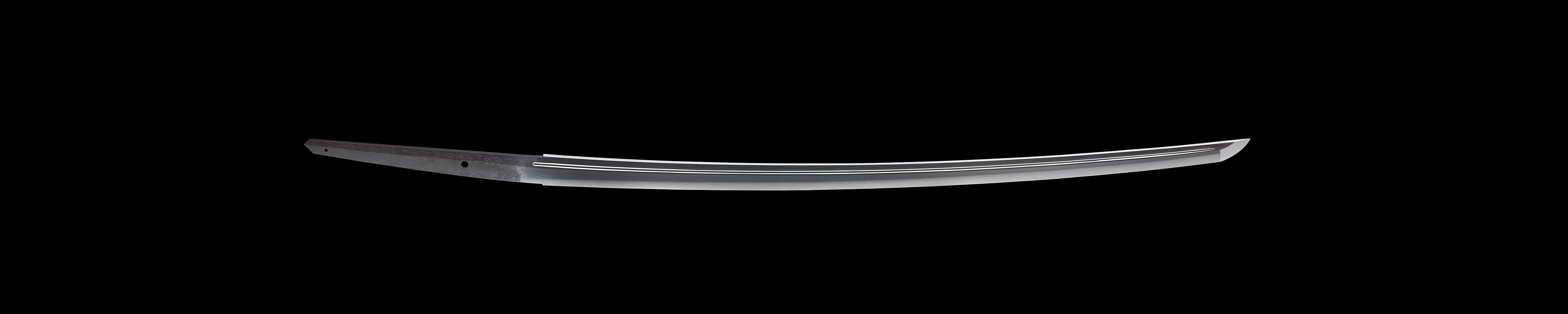

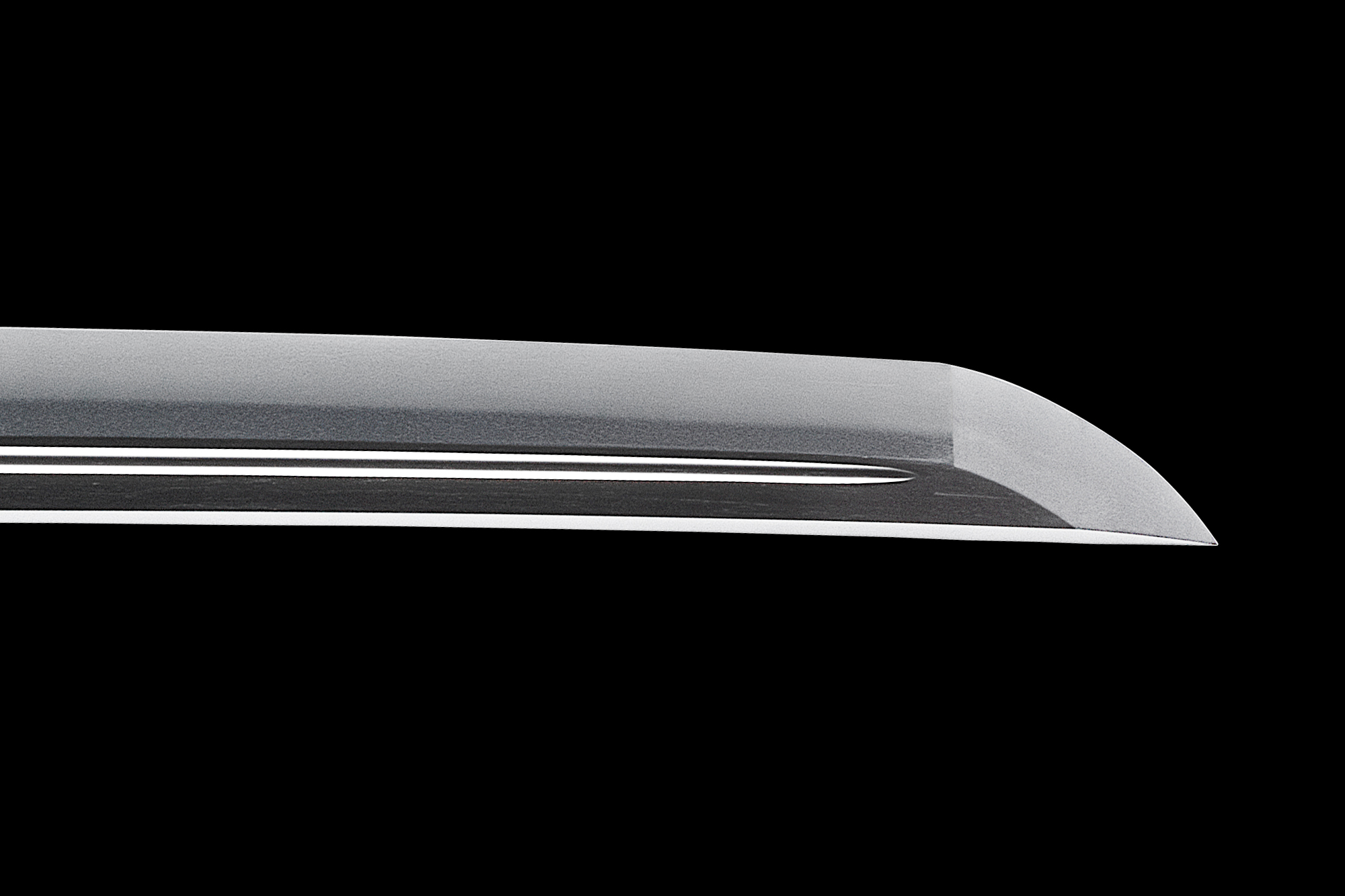

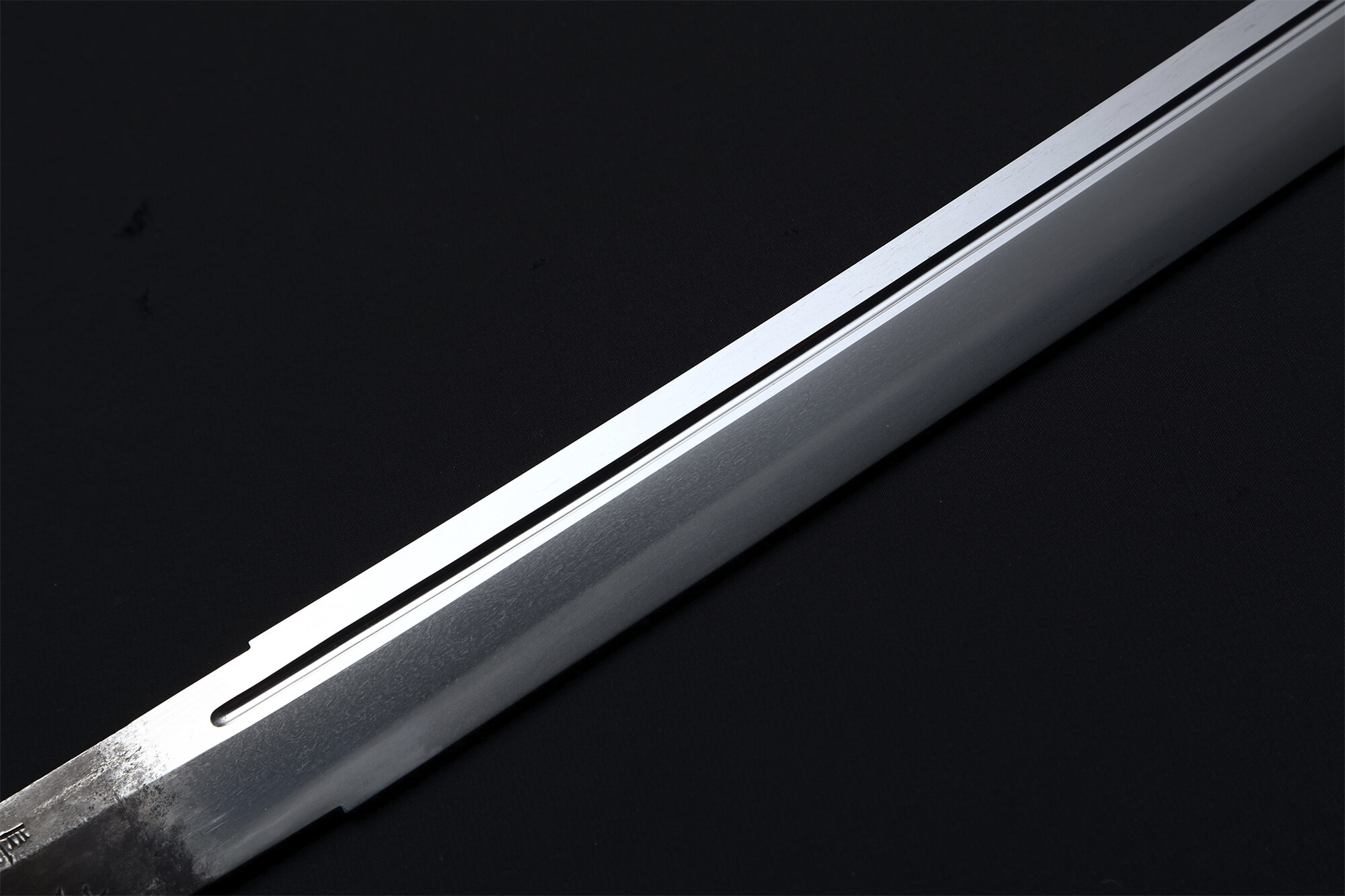

非常にできが良いとされる本刀の地肌は、柾(まさ)ごころで美しい肌合い、刃縁(はぶち)の見事な金筋には金線が走り、小乱れを交えた二重刃ごころ。焼き上げられた刃文は実に美しく、よく切れることで有名な吉武の名刀の中でも、まさに至宝の1振となっています。