「国包」家は、大和国「保昌貞吉」(ほうしょうさだよし)の末流で、初代・国包は1596~1615年(慶長年間)頃、「伊達政宗」に藩工として召し抱えられました。

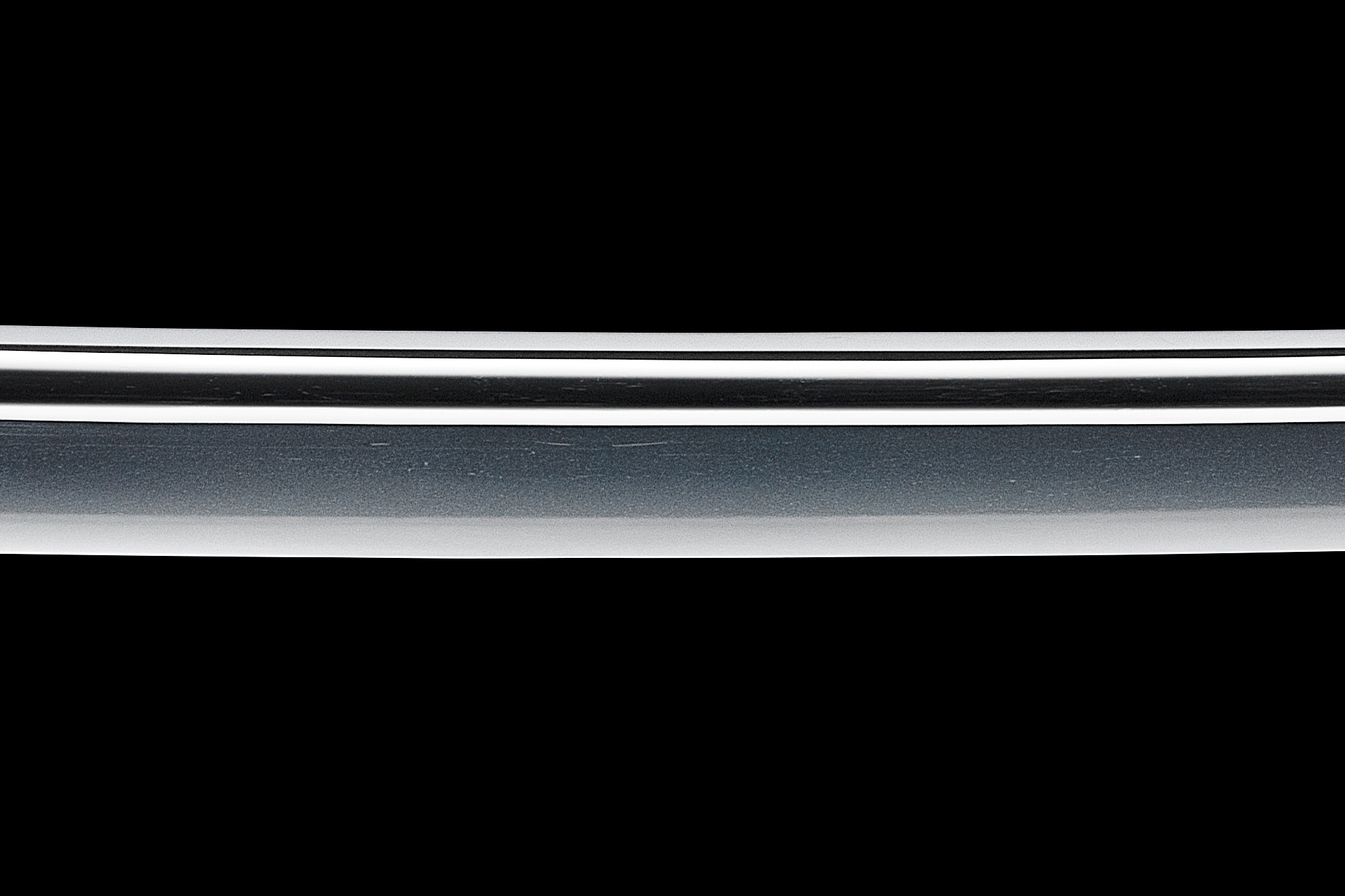

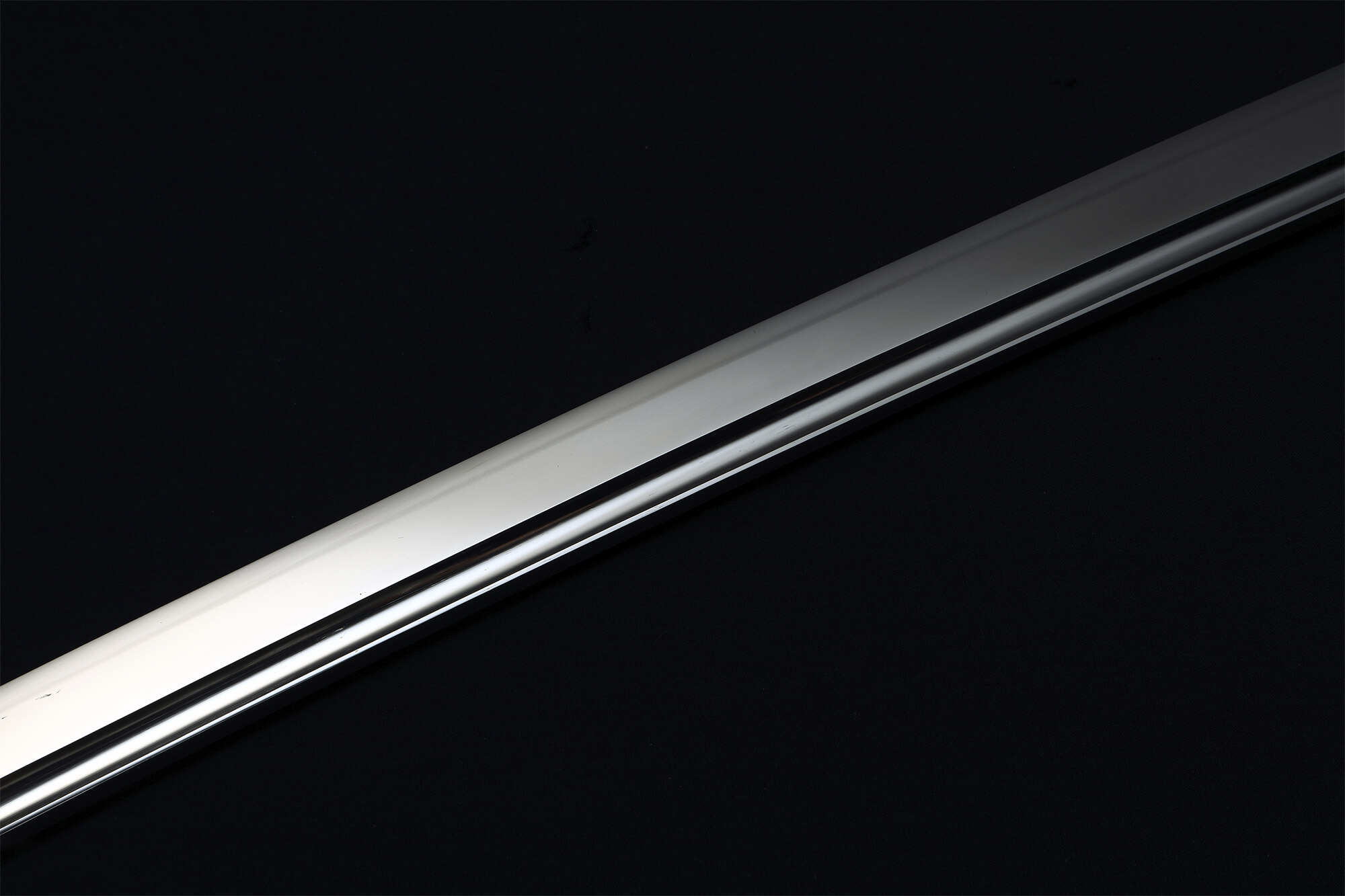

代々古作保昌を彷彿とさせる、大和伝の鎬の高い姿に、沸(にえ)本位の直刃(すぐは)を焼き、地鉄(じがね)は良く揃った柾目肌(まさめはだ)が細かく美しい、中々の良工です。

この仙台国包一門は、明治まで13代も続く東北鍛冶随一の名匠家。

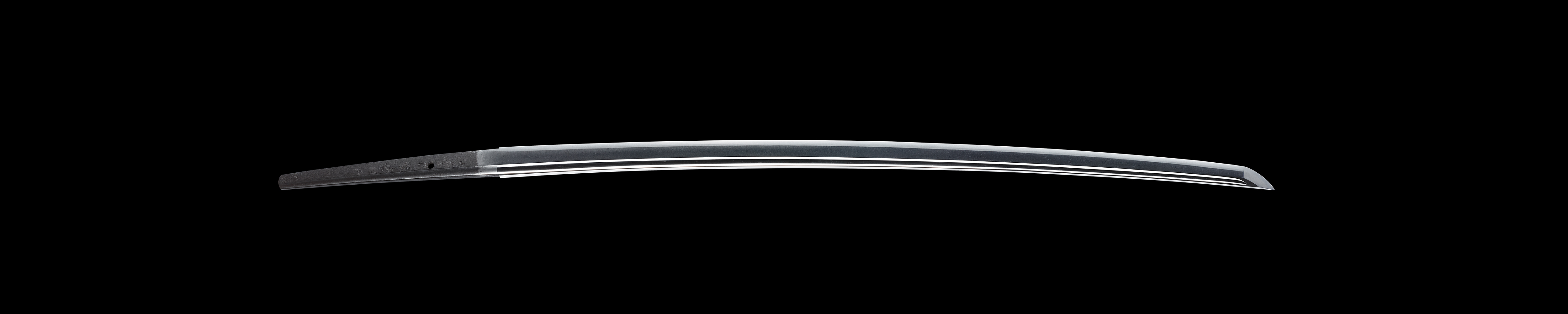

本刀は、掟(おきて)通りの柾目肌に直刃を焼いた典型的な作柄を示し、身幅、重ねはともに尋常(じんじょう)、スラリと姿が良い刀です。地鉄は、柾目肌が流れて地沸が付き、刃中は極めて明るく冴えます。仙台国包一門の典型的な作柄を顕著に示した1振です。