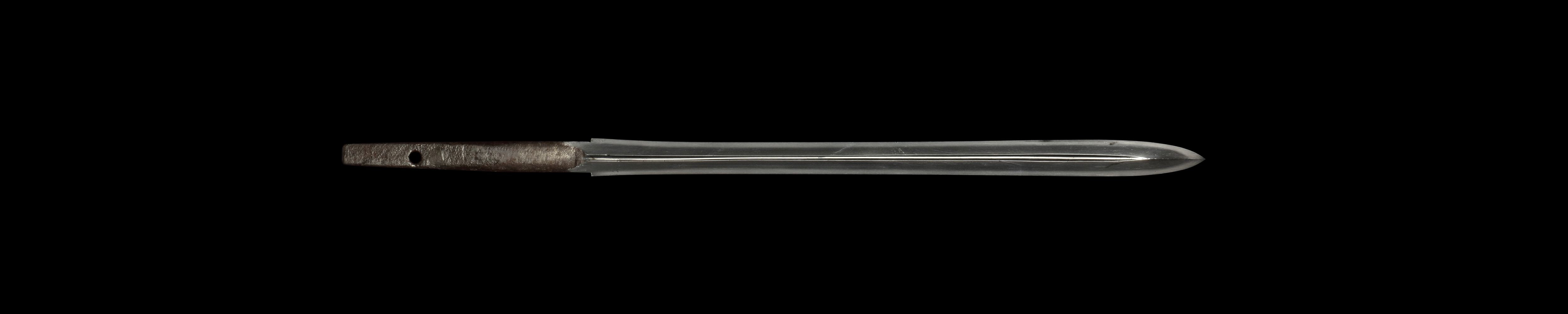

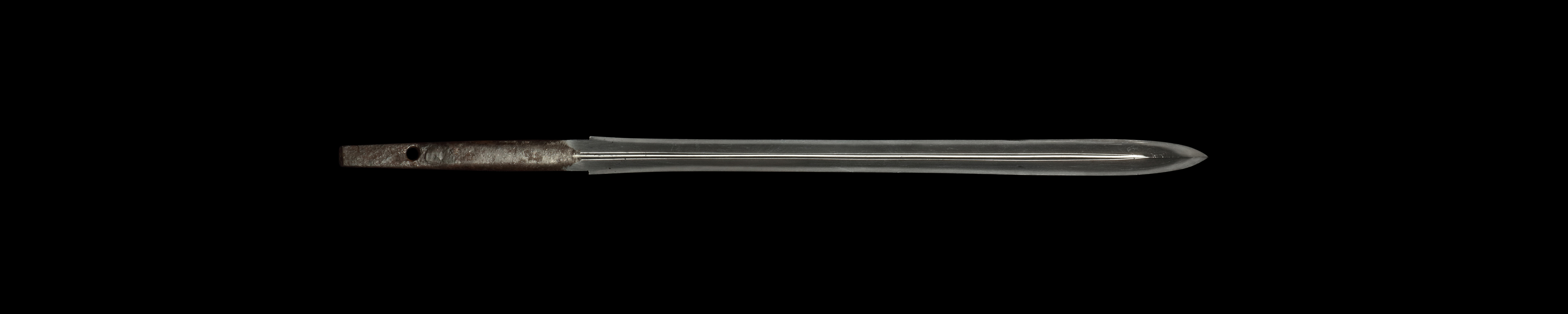

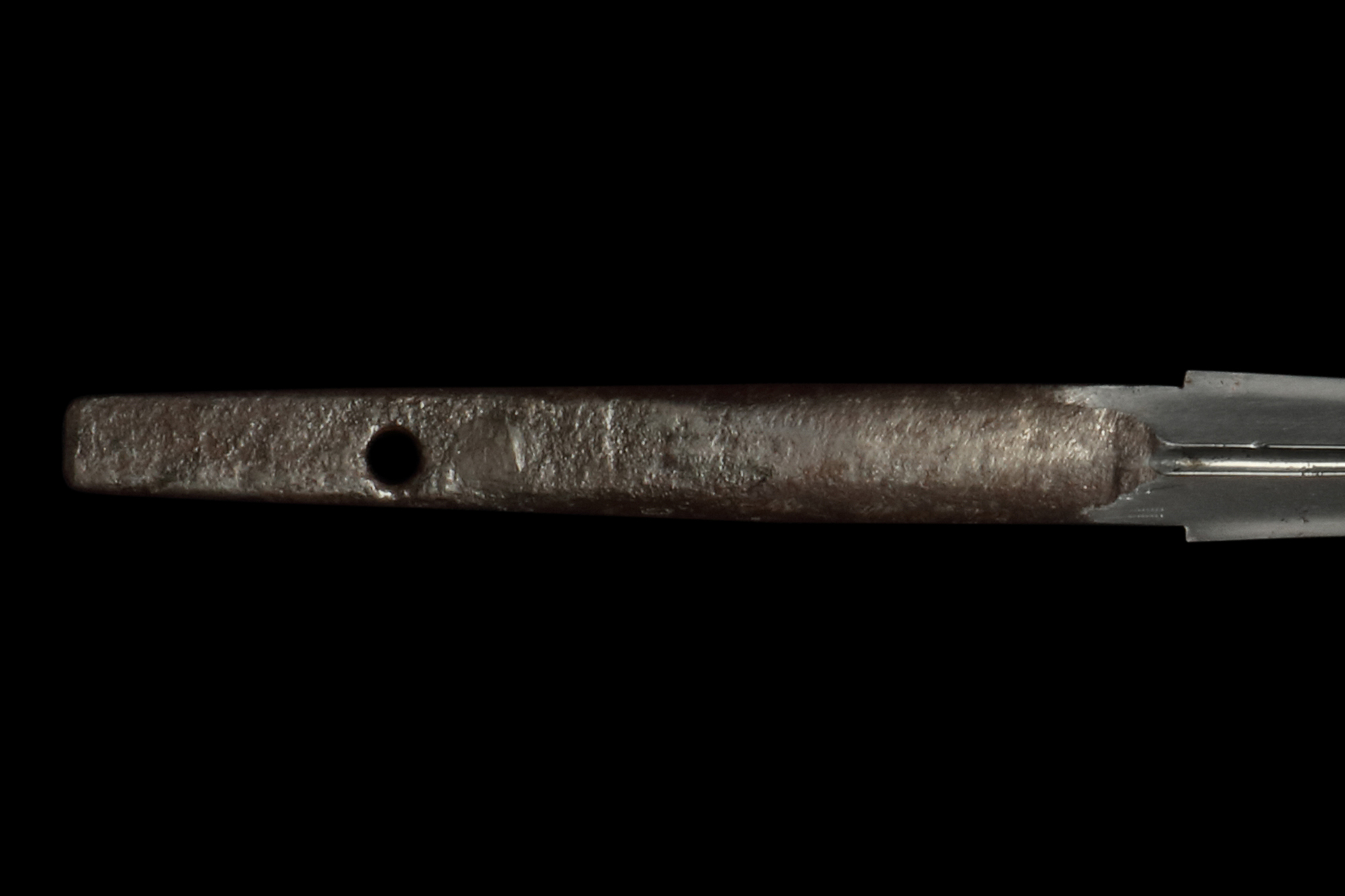

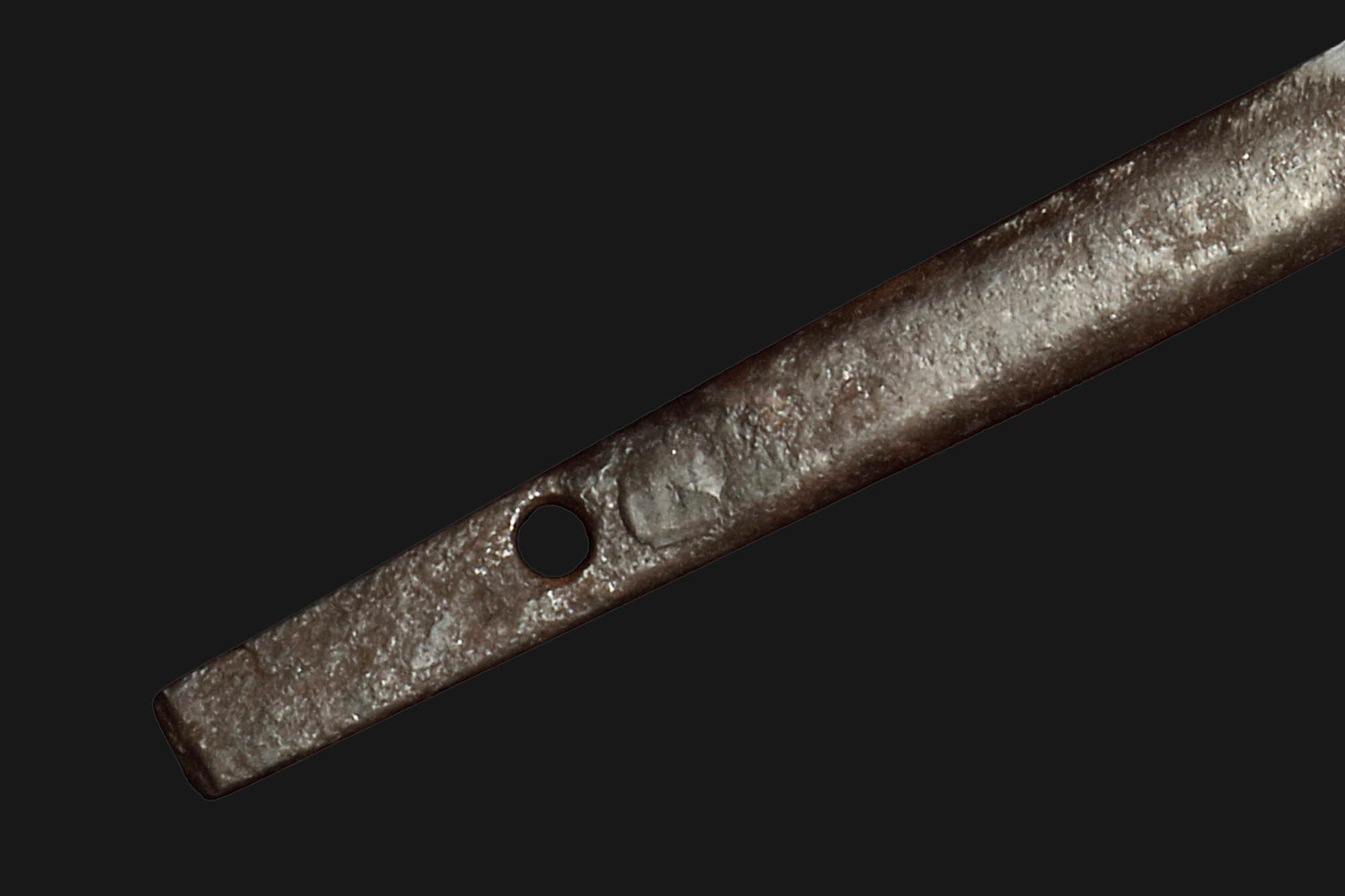

本剣は、茎(なかご)の先をわずかに摘んだ程度で、ほぼ制作当時のまま残る生ぶ茎(うぶなかご)の大和古剣(やまとこけん)です。

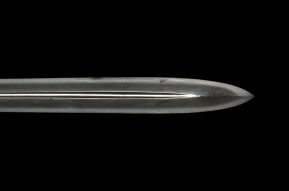

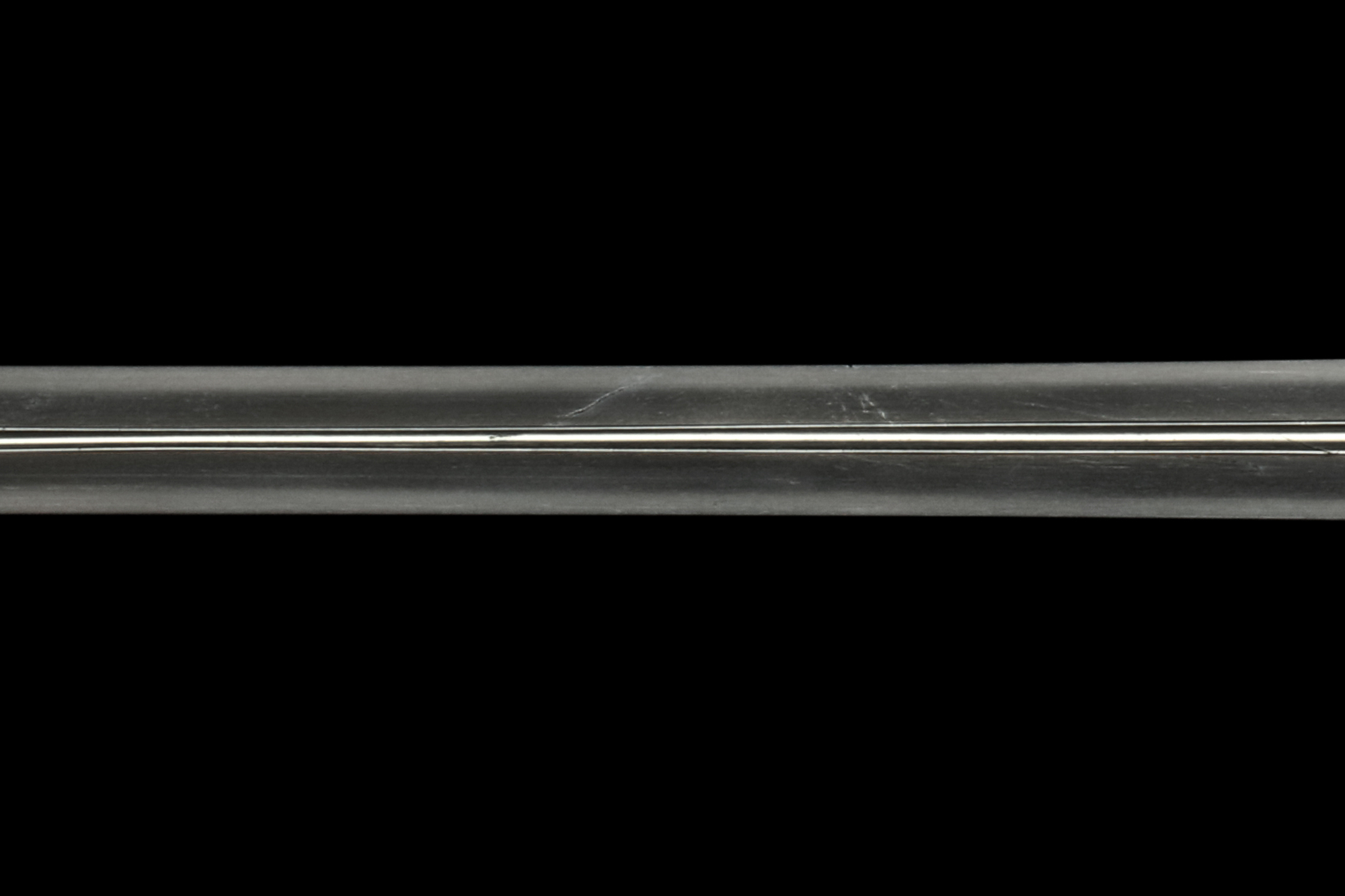

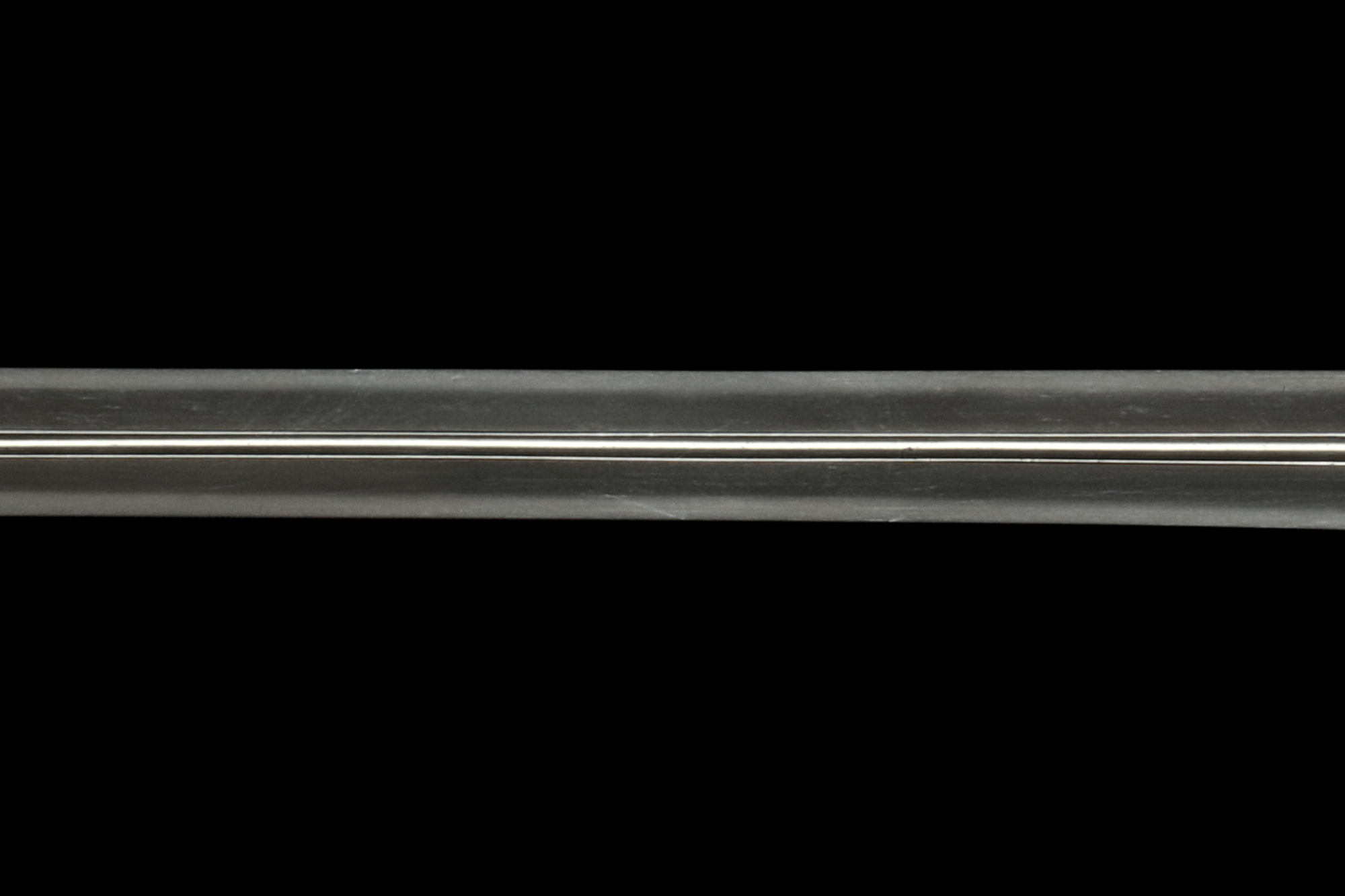

刀身の鍛えは、沈みがちで良く詰んだ小板目に、所々柾目(まさめ)が交じり、地沸(じにえ)が付いています。刃文は、細めの直刃湾れ調(すぐはのたれちょう)で小沸付き。帽子(ぼうし:鋒/切先の刃文)の先は、掃掛(はきかけ)に焼詰(やきつめ:刃先まで焼刃が延びて返りがない状態)です。現代になって制作された外装の三鈷柄剣拵(さんこつかけんこしらえ)に入っています。

剣の作例は、平安時代より見られますが、実戦用ではなく、御神体や仏像の持ち物、仏教的な魔除けとしての意味合いが強く、政(まつりごと)のための特注品でもあったため、主に僧侶が所持するために作刀されました。

無銘の剣で南北朝時代以前の作品は、作られた地域にかかわらず「大和古剣」と総称します。それは、他国の鍛冶であっても、剣の場合は総じて大和風の出来になるためです。室町時代以降の作品は、「古剣」とのみ表記されます。本剣は、大和国で制作された剣と考えられます。