「大村加卜」(おおむらかぼく)は、本名を「大森治部左衛門安秀」(おおもりじぶざえもんやすひで)と言い、駿河国(するがのくに:現在の静岡県中部)の生まれです。「角田休古」(かくだきゅうこ)のもとで医術を修めたあと、越後高田藩(えちごたかだはん:現在の新潟県上越市)藩主「松平光長」(まつだいらみつなが)のお抱え外科医として、200石で仕えていました。

しかし、1679~1681年(延宝7年~天和元年)にかけて起こった高田藩のお家騒動である「越後騒動」によって浪人となり、江戸赤坂に移住することに。

1685年(貞享2年)には、水戸藩(みとはん:現在の茨城県水戸市)2代藩主「水戸光圀」(みとみつくに)の侍医(じい)と御伽衆(おとぎしゅう:将軍や大名に近侍し、雑談の相手などになる者)となりましたが、1697年(元禄10年)に水戸家を離れ、江戸鉄砲州(えどてっぽうず:現在の東京都中央区)に来住しています。

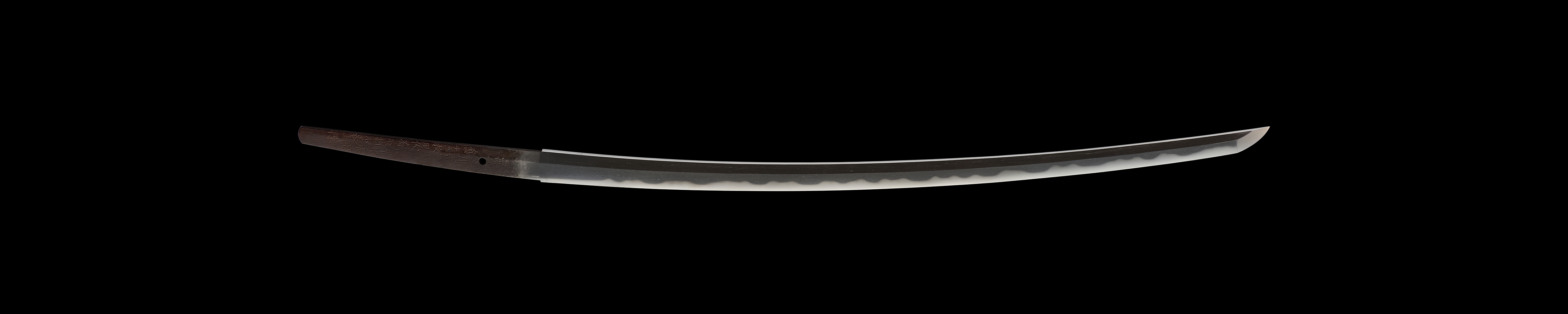

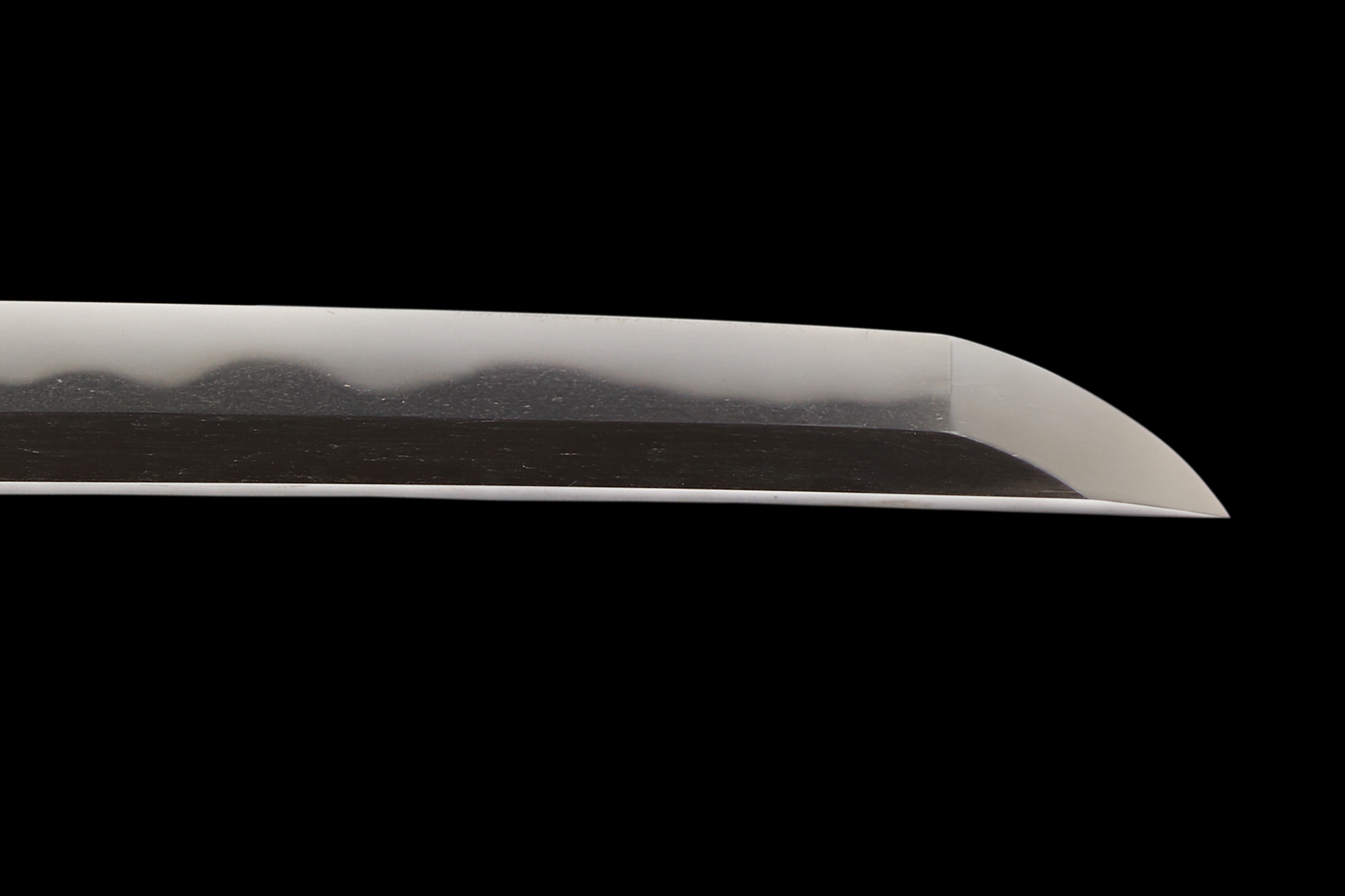

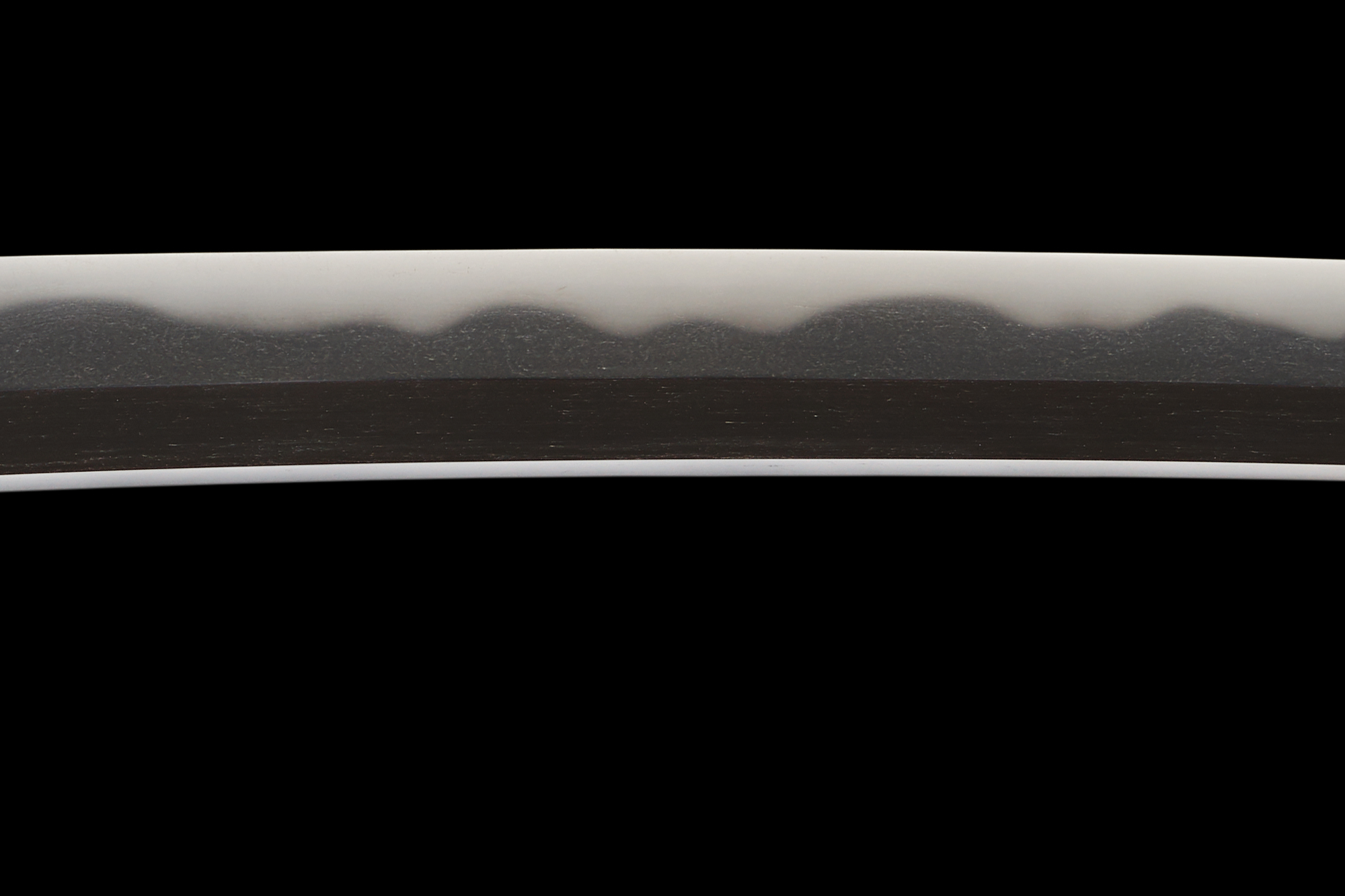

加卜が生涯のうちに作刀した数は100余振のみであり、現代で見られる刀は大変貴重です。作風は、備前伝と相州伝の2様があり、どちらも秀逸な出来映えだと評されています。また、同工の作刀は江戸時代から非常に人気が高く、偽物が多く出回っているほど。

本刀の作柄は相州伝を基調としており、茎(なかご)に切られた「真十五枚甲伏」の添銘は、加卜の大部分の作品に見られるもの。これは、自身が考案した「真十五枚甲伏」という鍛法で作ったことを示しており、「予鍛冶非」(予は鍛冶に非ず:私は鍛冶ではない)という銘文からは、同工の真価が発揮されていることが窺えます。