本刀は、越前福井藩(えちぜんふくいはん:現在の福井県福井市)初代藩主「結城秀康」(ゆうきひでやす)の5男「結城[松平]直基」(ゆうき[まつだいら]なおもと)家に伝来した1振です。

直基は、1624年(寛永元年)、越前勝山藩(えちぜんかつやまはん:現在の福井県勝山市)に3万石で封じられて以来、幾度かの国替えを経験しています。そのたびに加増され、最終的には、慶安元年(1648年)、姫路藩(ひめじはん:現在の兵庫県姫路市)15万石の藩主となりました。本刀は、越前松平家の移封のたびに藩主と共に移動したことから、出世する縁起の良い名刀として伝わっていたのです。

「兼法」は、もとは美濃国(みののくに:現在の岐阜県南部)の名匠でしたが、のちに結城家に招かれ、越前に移住しています。

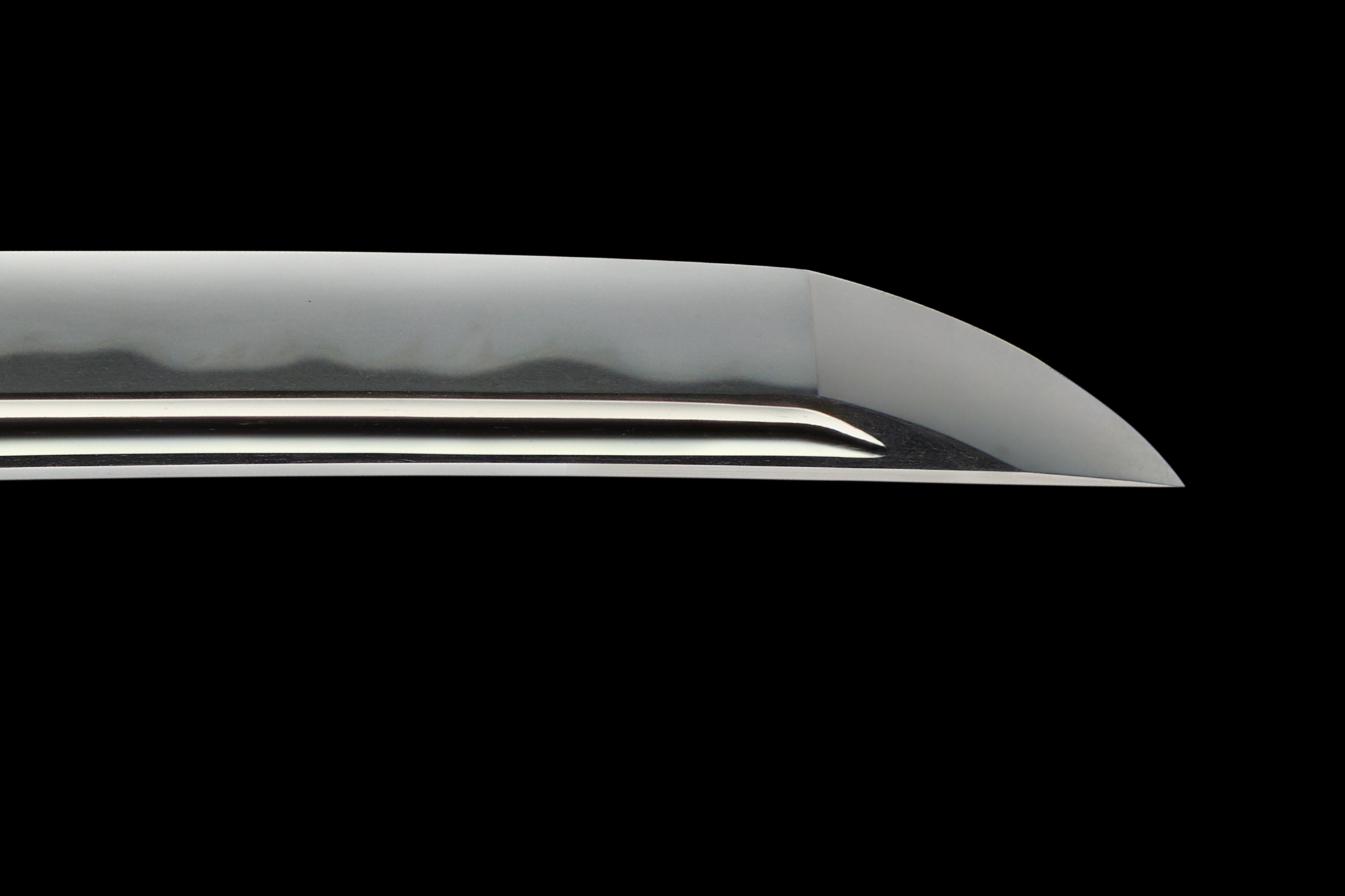

本刀は兼法の特別な入念作と言われ、見る者を圧倒する迫力に満ち、刃文が乱舞する華やかな作品です。刀身には、素剣に毘沙門天(びしゃもんてん)、護摩箸(ごまばし)に不動明王(ふどうみょうおう)の彫刻が施されており、兼法が越前に移住してからも、美濃伝の作柄を色濃く反映していたことが窺える、兼法を研究する上での貴重な傑作刀と言えます。