「伊達政宗」(だてまさむね)のお抱え刀工であった「国包」は、1614年(慶長19年)政宗の命により、「越中守正俊(えっちゅうのかみまさとし)」の門人となってさらに研鑽を積み、1626年(寛永3年)には「山城大掾(やましろだいじょう)」を受領。政宗が亡くなると仏門に入り、法号を「仁沢用恵(にんたく/じんたくようけい:「用恵仁沢」とも)」と称しました。

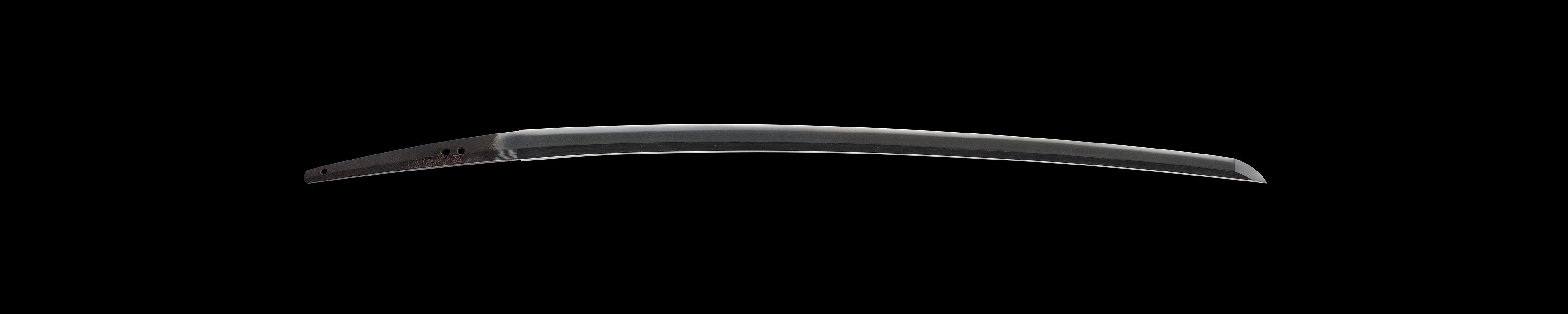

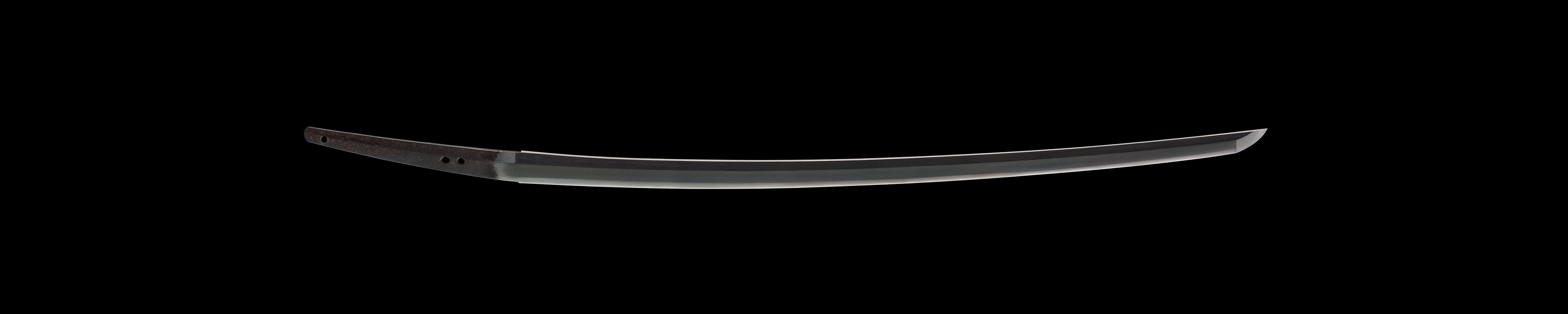

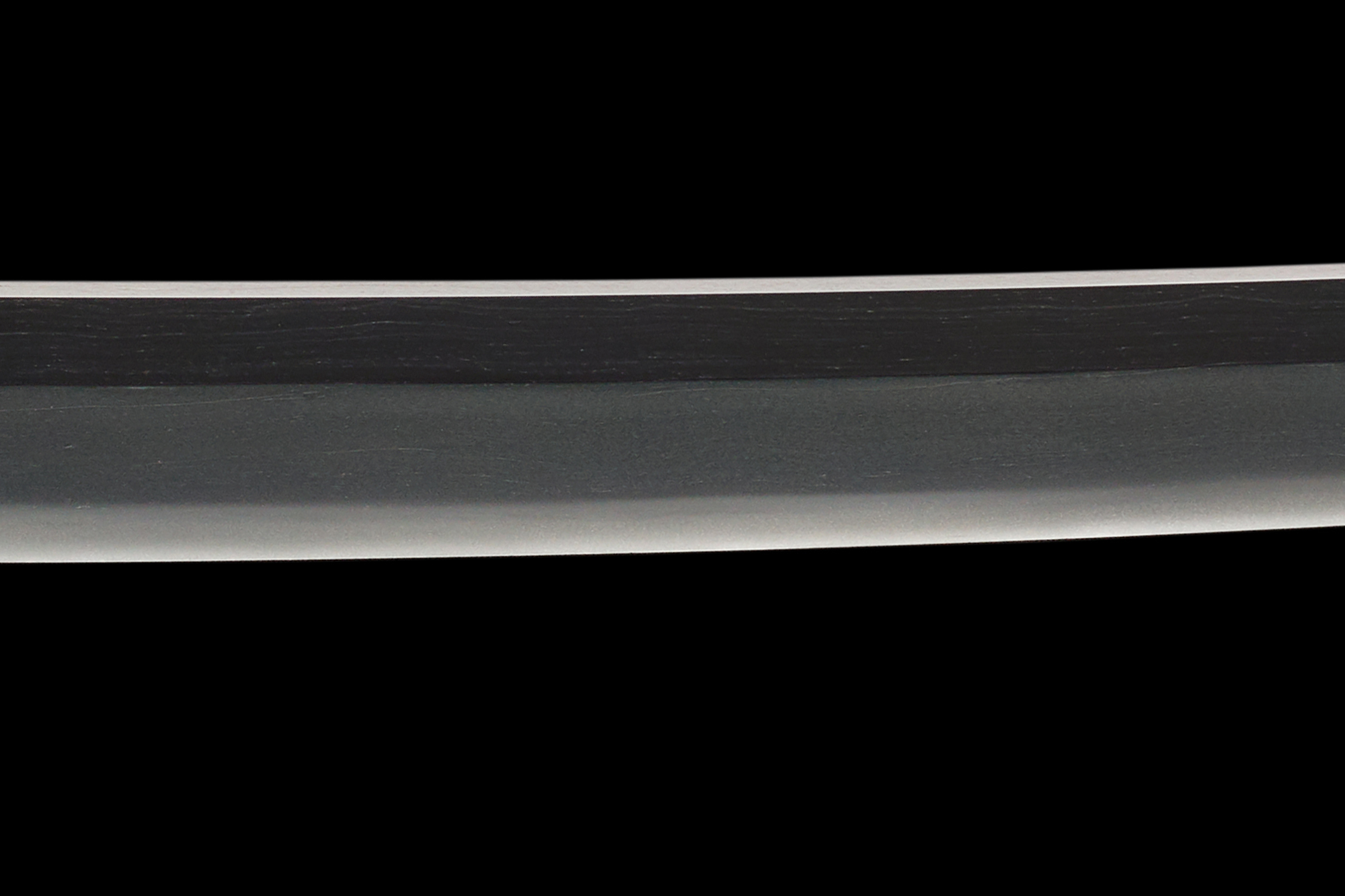

本刀の鍛えは、柾目(まさめ)肌がよく詰み、地沸(じにえ)は微塵に厚く付き、地鉄(じがね)は冴えて美しくなっています。中直刃(ちゅうすぐは)の刃文は、浅い湾れ(のたれ)ごころに喰違刃を交え、金筋・砂流しがよくかかり、匂口が明るく爽やかな出来映えです。

また、国包は、鎌倉時代における大和国(やまとのくに:現在の奈良県)の刀工「保昌五郎貞吉」(ほうしょうごろうさだよし)の末流と伝えられており、祖法(そほう:祖先や師匠から代々伝わる方法)とも言える大和保昌伝を再現した作風は精度が高く、洗練された仕上がりになっています。

同工の作刀は、受領銘が切られた物が多く見られますが「用恵」銘は少ないため、本刀は資料としても貴重な1振だと言えます。