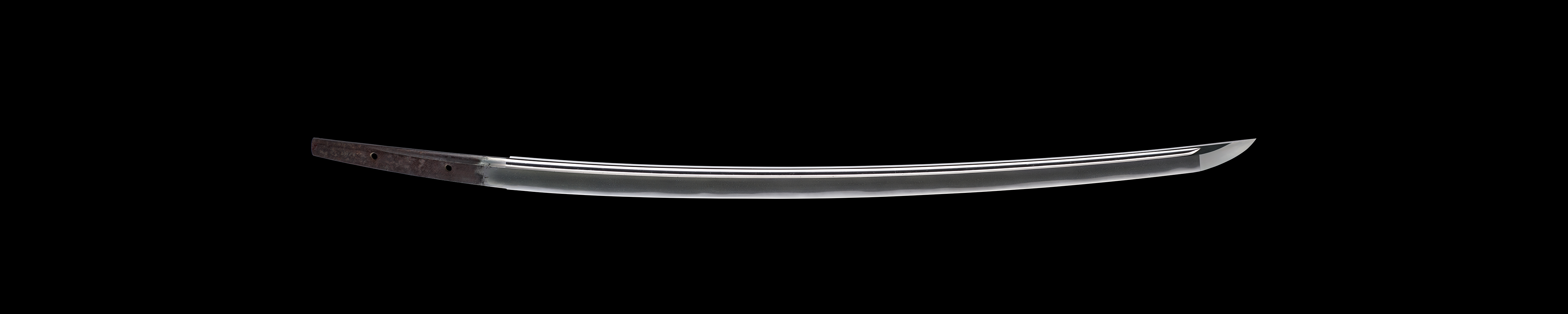

「直江志津」は南北朝時代、美濃国(みののくに:現在の岐阜県南部)の直江村で作刀していた刀工の一派。もともとは、「正宗十哲(まさむねじってつ)」のひとりに数えられる名匠「兼氏(かねうじ)」が、同国志津村に来住して作刀活動を行なったことから「志津三郎兼氏(しづさぶろうかねうじ)」と称され、その一門が隆盛を極めていました。その後、「兼友(かねとも)」や「兼次(かねつぐ)」などの門人たちが直江村に移住したため、その一派を「直江志津」と呼ぶようになったのです。

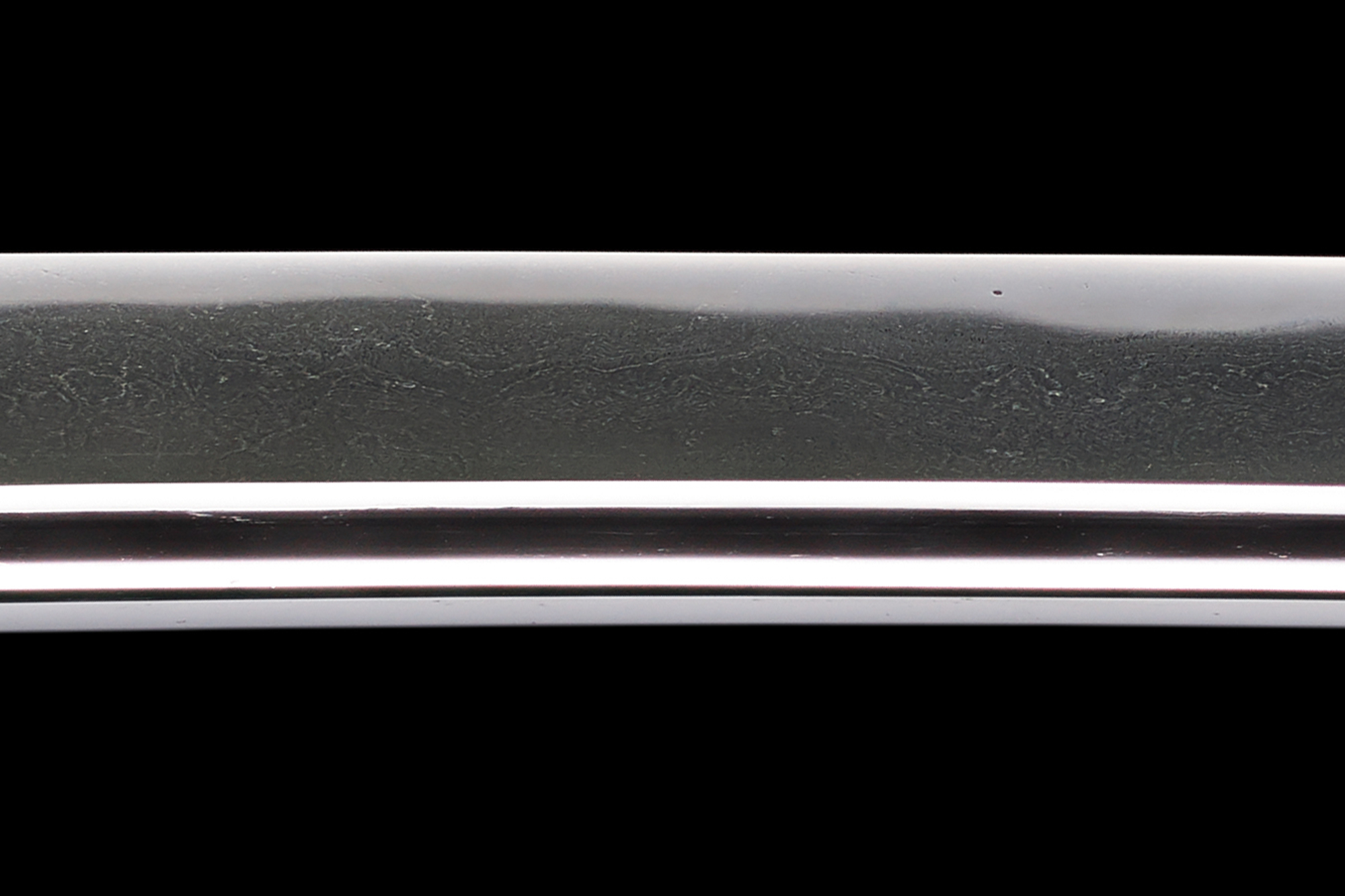

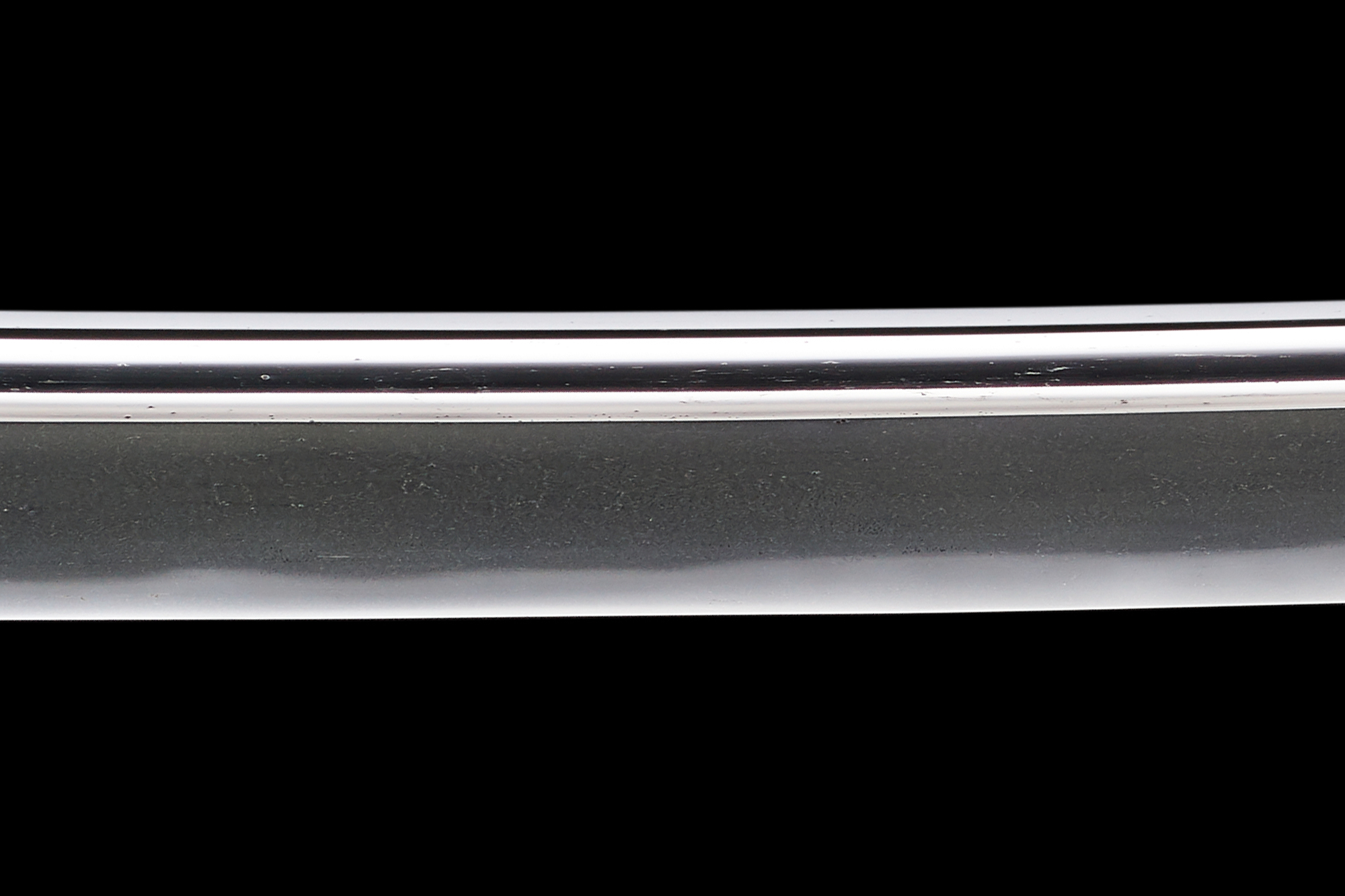

本刀の地沸(じにえ)が厚く付いた鍛えは、鉄色が明るくよく練られており、地刃共に「直江志津」の特色がよく示されています。また刃文には、まばゆいくらいに強く輝く沸が見られ、直江志津極めの刀の中でも、ひときわ優れた出来映えである1振です。