本太刀は、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて活躍した「古備前派」の刀工「助包」が制作した太刀です。

古備前派とは、平安時代末期から鎌倉時代初期に備前国(現在の岡山県東部)で活躍した刀工を指しており、流派も数派ありますが、現存している作品が極めて少ないため、希少価値が高いです。平安貴族の時代から鎌倉幕府が興って武家社会となった鎌倉時代中期以降は、日本刀作りが盛んになったことで多くの刀剣が現存しますが、助包が活躍したのはそれ以前の時期であるため、残されている作品も多くはありません。

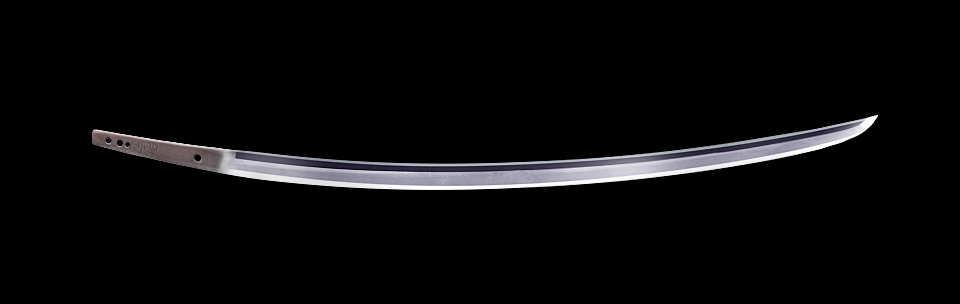

備前国では、1,000年以上前から刀鍛冶が盛んであり、日本刀の聖地としても有名。その背景として、吉井川流域で産出される良質な砂鉄が、日本刀作りの原料に最適であったことが挙げられます。古備前派の刀姿は、踏ん張りがあり、腰反りが高く、先にいって伏せごころがあるのが特徴です。本太刀は、「藤末鎌初」(とうまつけんしょ:平安時代末期から鎌倉時代初期)の太刀姿の典型作となっています。