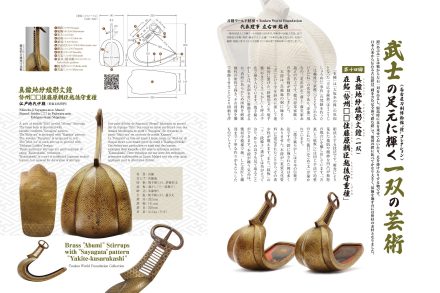

鐙(あぶみ)

江戸時代 中期

せいしゅう□□じゅうふじわらあそんえちごのかみしげたね

しんちゅうじさあやがた(まんじにしき)もんあぶみ

勢州□□住藤原朝臣越後守重種

真鍮地紗綾形(万字錦)文鐙/ホームメイト

「重種」は、「大坂冬の陣」の原因となった「方広寺鐘銘事件」(ほうこうじしょうめいじけん)の梵鐘(ぼんしょう)を作った「辻越後守家種」(つじえちごのかみいえたね)の次男であり、津藩(現在の三重県)藩主、藤堂家お抱えの名工です。徳川将軍家献上の釜も制作しました。

本鐙は、真鍮地の胴に縁まで「紗綾文」を描き入れています。「紗綾文」とは、斜めに崩した「卍」(万字:まんじ)を連ねた模様のこと。

「紋板」(もんいた:鐙上部の板状の部分。頭頂部に輪状の金具「鉸具頭」[かこがしら]がある)には「籠目文」(かごめもん)が表され、透かしは「十一段梯子」(じゅういちだんはしご)。「踏込」(ふみこみ:足を乗せる部分)は朱塗りとなっており、保存状態も良好です。

※□は銘の判別不能箇所

本鐙は、真鍮地の胴に縁まで「紗綾文」を描き入れています。「紗綾文」とは、斜めに崩した「卍」(万字:まんじ)を連ねた模様のこと。

「紋板」(もんいた:鐙上部の板状の部分。頭頂部に輪状の金具「鉸具頭」[かこがしら]がある)には「籠目文」(かごめもん)が表され、透かしは「十一段梯子」(じゅういちだんはしご)。「踏込」(ふみこみ:足を乗せる部分)は朱塗りとなっており、保存状態も良好です。

※□は銘の判別不能箇所