鞍(くら)

江戸時代

とぎだしさめかわはりいぎょうくら 研出鮫革張異形鞍/ホームメイト

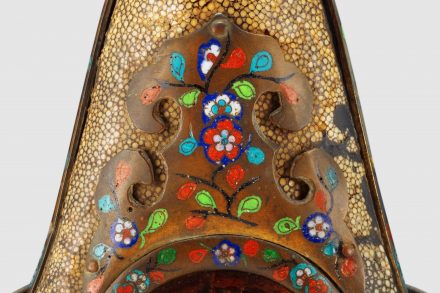

本鞍の「前輪」(まえわ)の外側中央には、黄銅地の七宝花文が装飾され、前輪の周縁は黄銅地の七宝花文の「覆輪」(ふくりん)で補強されています。前輪と「後輪」(しずわ)の内側、及び乗り手が座る「居木」(いぎ)の表面は黒塗りです。

居木の先端には、「研出鮫革」(とぎだしさめかわ:鮫革に漆を塗ったあと、砥石で研ぎ磨いて表面の凹凸をならすことで無数の白い円形模様が浮き出すようにした物)を張り、その上に黄銅地の木の葉の形をした金物を添付。

そして、「四方手」(しおで:鞍の前輪と「後輪」[しずわ]の左右の4ヵ所に付けた金物の輪で「胸繋」[むながい:「鞍橋」(くらぼね) を固定するため、馬の胸から前輪の四方手につなぐ緒]、「尻繋」[しりがい:鞍橋を固定するために、馬の尾の下から後輪の四方手につなぐ緒]を留めるための部品)を備え付けるための穴が2つ開けられていることを確認することができます。

日本製の鞍とは形状が異なっていることから、鞍の骨格をなす鞍橋については日本製ではないと考えられますが、鞍の上に敷いてある「馬氈」(ばせん)は、日本製。鞍橋の形状等から18世紀から19世紀に大陸(中国)で制作された物であると考えられますが、明らかではありません。