未査定

江戸時代 前期

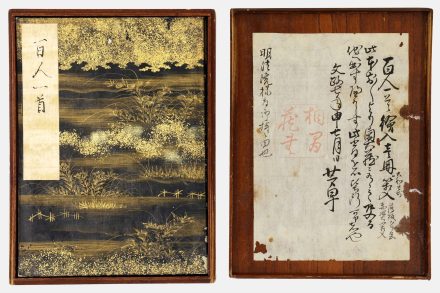

えほんひゃくにんいっしゅ せいかんじひろさだひつ 絵本百人一首 清閑寺熈定筆 /ホームメイト

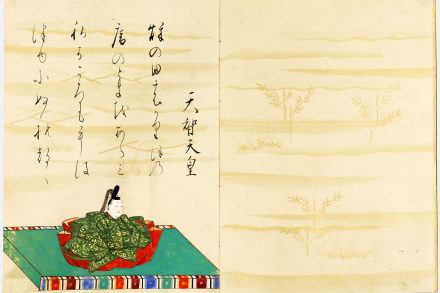

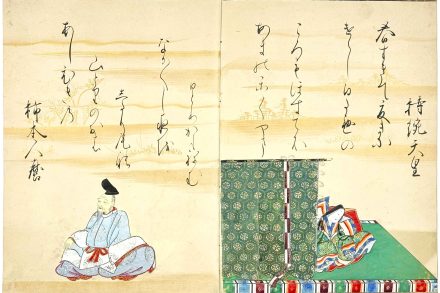

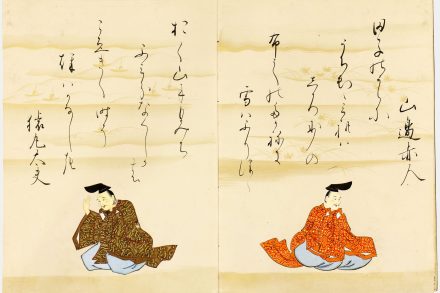

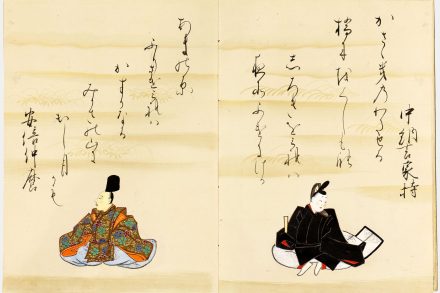

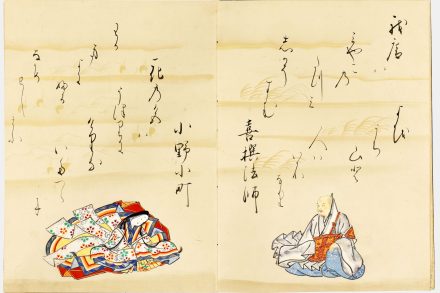

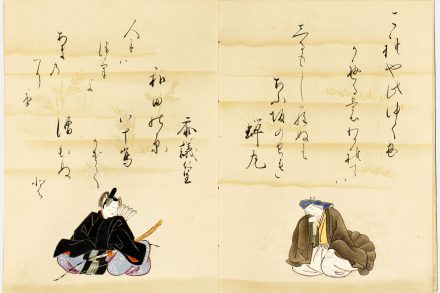

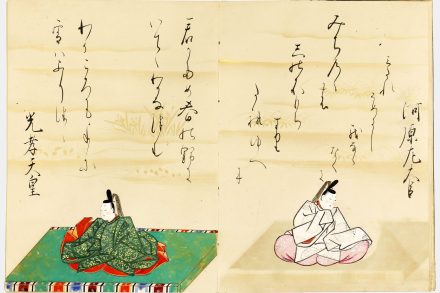

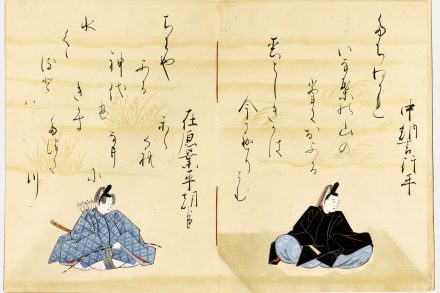

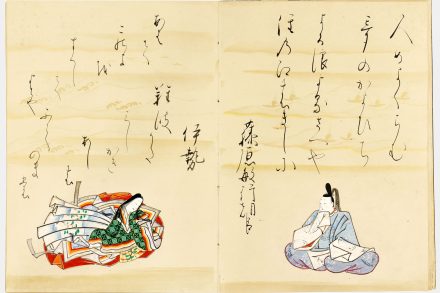

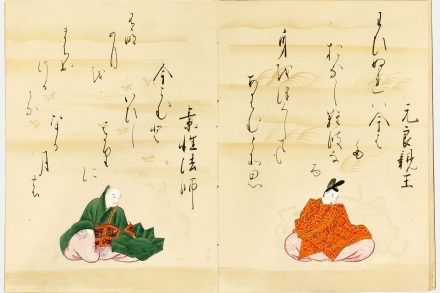

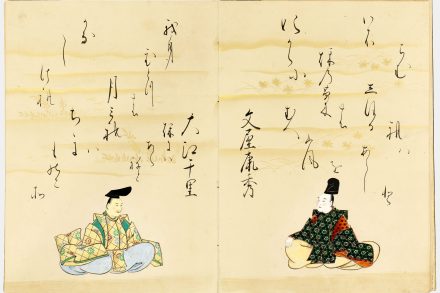

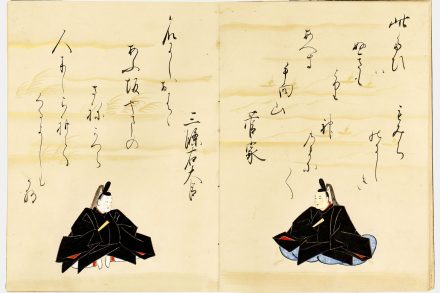

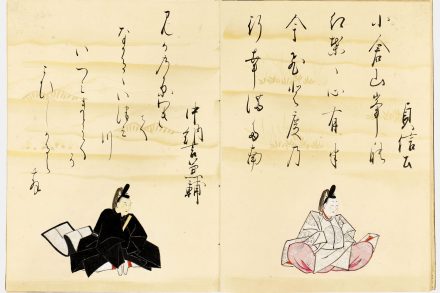

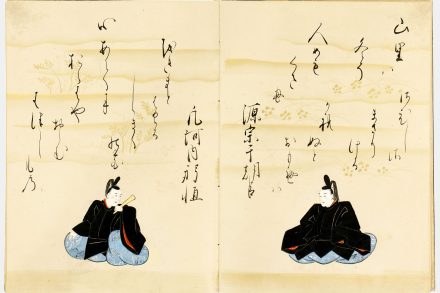

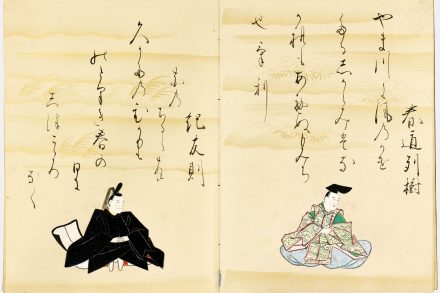

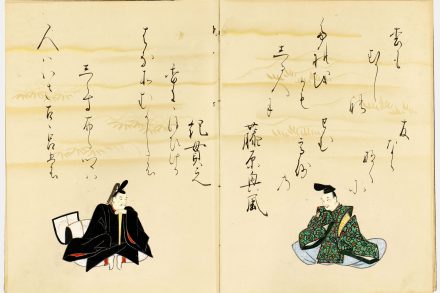

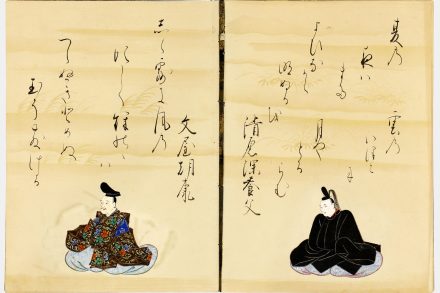

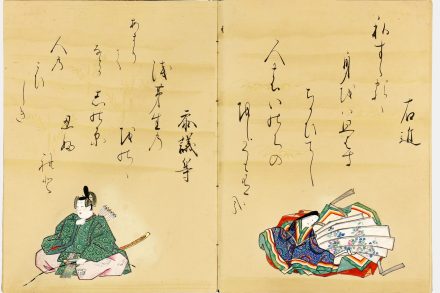

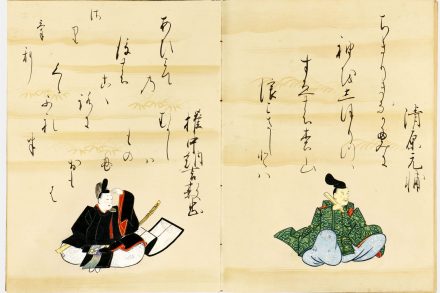

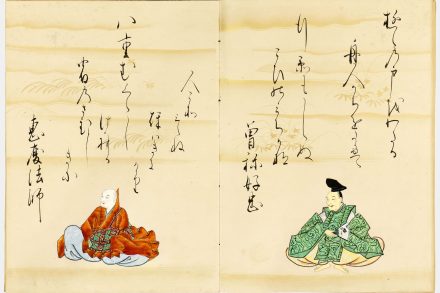

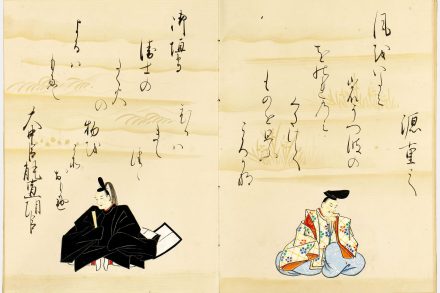

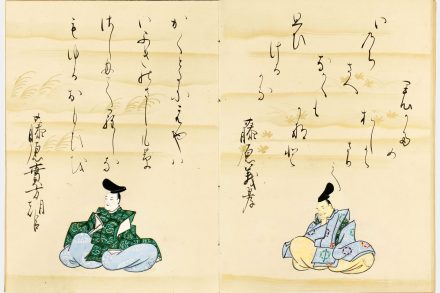

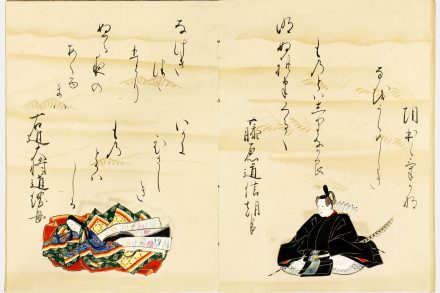

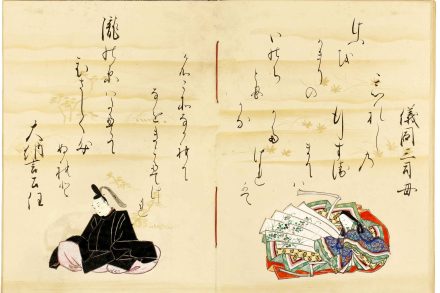

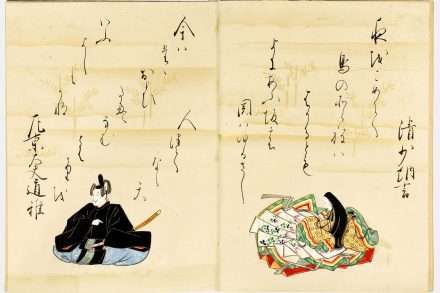

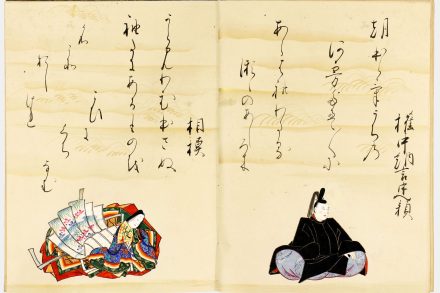

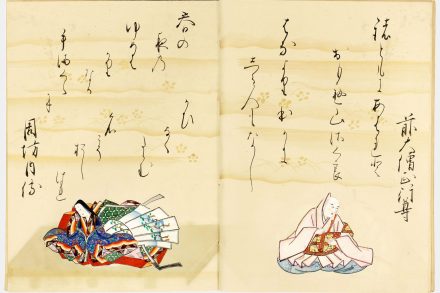

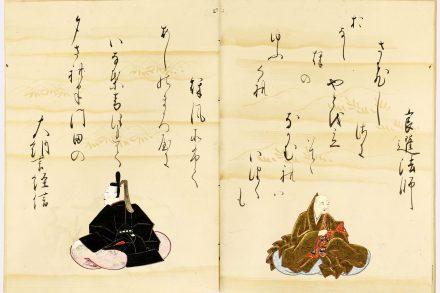

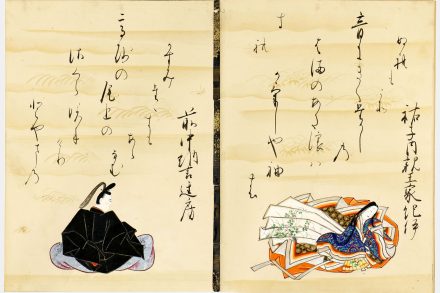

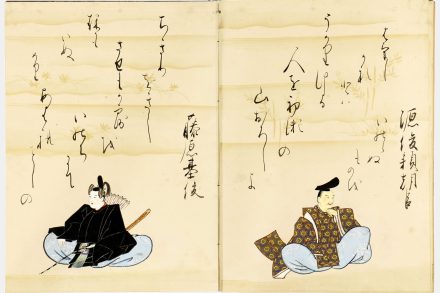

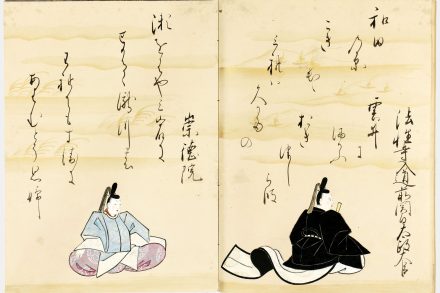

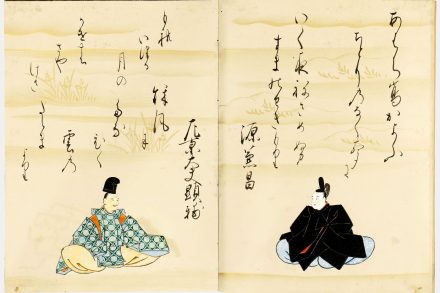

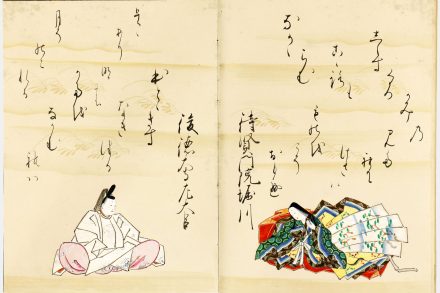

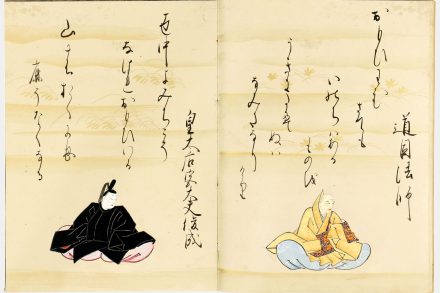

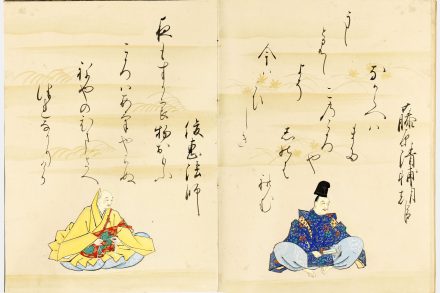

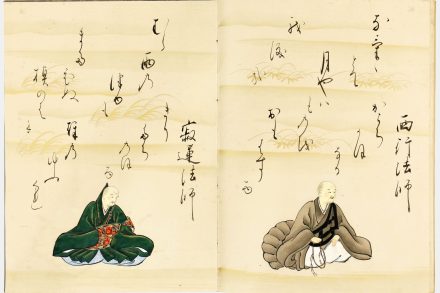

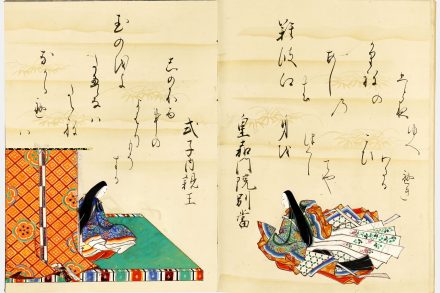

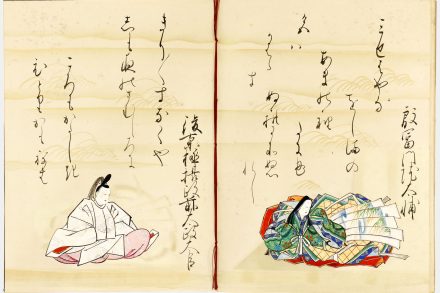

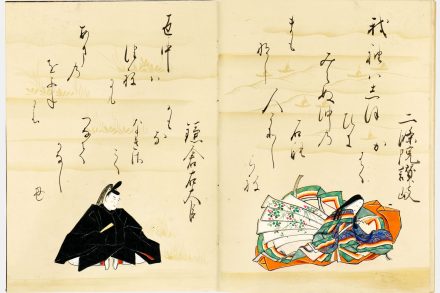

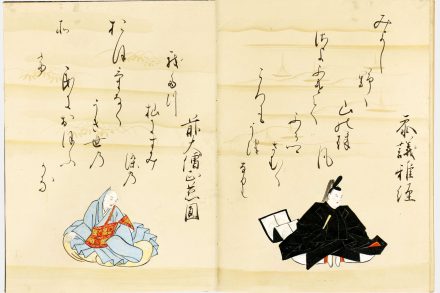

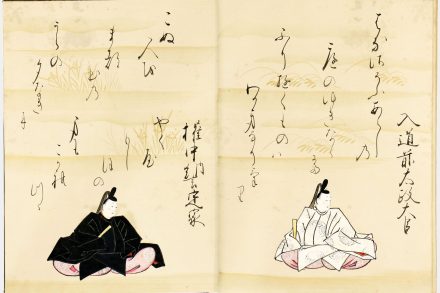

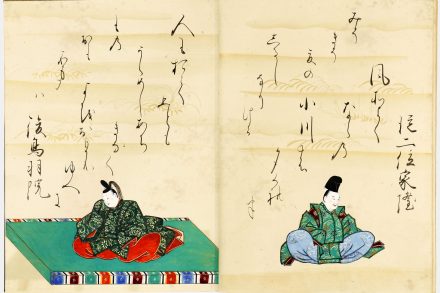

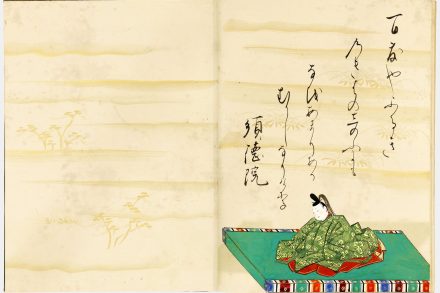

本美術品は、百人一首を歌人の絵とともに描いた本です。

「百人一首」は、鎌倉時代初期の歌人・藤原定家(ふじわらのさだいえ)により選ばれた歌集です。飛鳥時代から鎌倉時代までの歌人100人を選び、各歌人一首の構成となっています。

各歌に和歌番号が付けられており、飛鳥時代の天智天皇作「秋の田の かりほの庵の 苫をあらみ わが衣手は 露にぬれつつ」が初めの一番です。

最後の百番は、鎌倉時代初期の順徳院作「百敷や 古き軒端のしのぶにも なほあまりある 昔なりけり」。順徳院は後鳥羽上皇の第3皇子で、1221年(承久3年)、父親である後鳥羽上皇と「承久の乱」(じょうきゅうのらん)を起こしました。

優れた歌人を題材にした「歌仙絵」(かせんえ)は平安時代からありました。当初は障子などに描かれていましたが、時代とともに、絵巻や屏風の歌仙絵も制作されるようになります。「絵本百人一首」の人物画は「歌仙絵」を手本にして作られたと言われています。

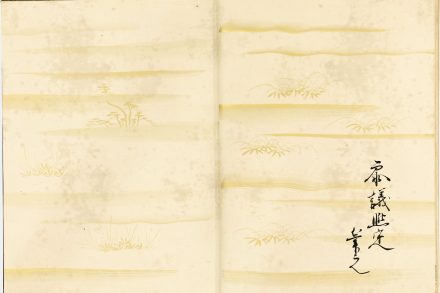

本絵本は巻末に「参議熈定筆之」と記載されていることから、江戸時代前期の公卿・清閑寺熙定(せいかんじひろさだ)による写本であると考えられます。