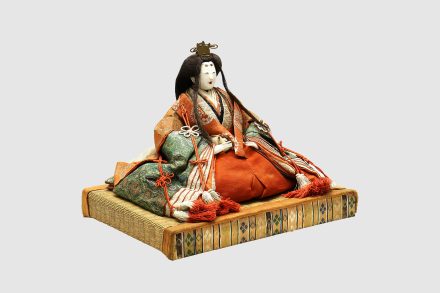

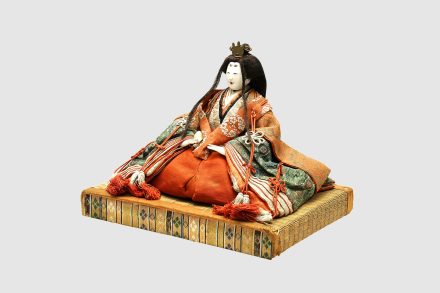

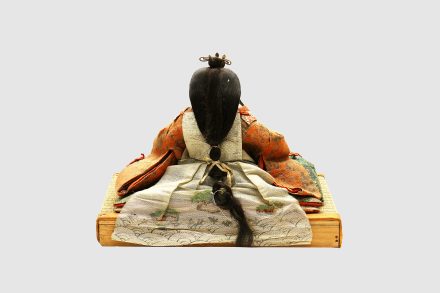

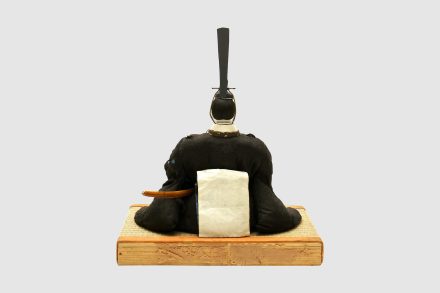

人形

江戸時代 後期

こしきこきんひな 古式古今雛 一対/ホームメイト

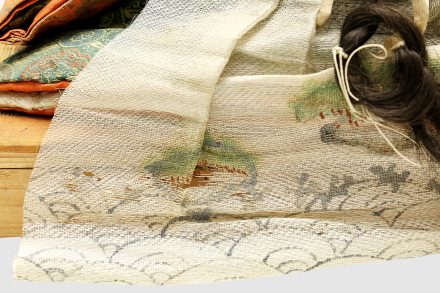

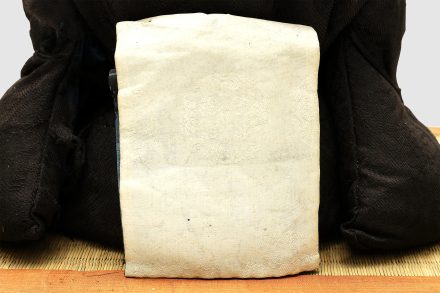

古今雛(こきんびな)は雛人形の一種で、江戸時代後期に登場した様式です。現在のような座った姿の雛人形は江戸時代に入ってから作られるようになり、初めは小さく装飾性も控えめでしたが、次第に大きくなり、装飾性も高まりました。特に古今雛は、装束の様式や正確さにとらわれず、華やかに作られ、写実的な顔と華麗な衣裳で、江戸の町人だけでなく大名家にも人気になりました。

現在主流となっている雛人形も、古今雛がルーツとされています。

端午の節句で飾られる五月人形は武士や甲冑(鎧兜)をモデルとした人形であるのに対し、桃の節句で飾られる雛人形は公家をモデルとした人形。現代人にとってはどちらも身近ではありませんが、人形という形で日本の服飾や文化が伝えられているのです。