1958年(昭和33年)に福岡県で生まれた「宗昌親」(そうまさちか 本名:正敏)。

宗昌親の実父は、刀匠界で人間国宝に次ぐ名誉とされる無鑑査の認定を受けた刀匠「宗勉」(そうつとむ)です。

宗昌親は、九州大学工学部冶金学科で古刀の制作理論を学び、卒業後は日立金属に入社して「冶金」(やきん:金属を加工して用途に応じた金属材料を製造すること)の研究に従事します。その後退職し、1983年(昭和58年)、25歳のときに父である宗勉に入門して本格的に作刀を学び始めます。

父であり、師匠である宗勉の「刀は地鉄で決まる」という言葉を胸に、刀工として地鉄の探求に励みます。冶金を科学的に研究してきた宗昌親は、豊富な知識を実地で活かせる刀匠として実力を身に付け、1990年(平成2年)に新作刀展覧会に初出品し、その年の新人賞と優秀賞を受賞。刀匠として華々しいデビューを飾りました。

その後、1997年(平成9年)に全日本刀匠会理事長賞の特賞を獲得すると、翌年以降連続して日本美術刀剣保存協会名誉会長賞、同会長賞、文化庁長官賞、高松宮賞などを次々と獲得し、刀匠としての本領を発揮していきます。

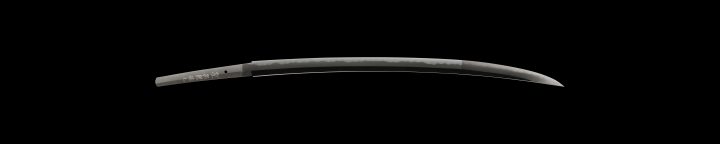

そんな優れた作品を生み出し続ける宗昌親の作品の中でも、特に2005年(平成17年)に高松宮賞を獲得した津田越前守助廣(つだえちぜんのかみすけひろ:江戸時代の摂津国の刀匠)の日本刀を写した1振は、最高傑作と評されました。

打ち寄せる大きな波を思わせる刃文が特徴的な「濤乱刃」(とうらんば)の刀は、出展作品の中でも群を抜いており、翌年の日本美術刀剣保存協会新作刀展覧会ポスターのメインビジュアルに使用され、近代日本において名実ともに最高峰の刀匠となったのです。

そして、2006年(平成18年)、宗昌親は無鑑査に認定され、父である宗勉と並び2代に亘って、刀匠界に宗の名を刻みました。