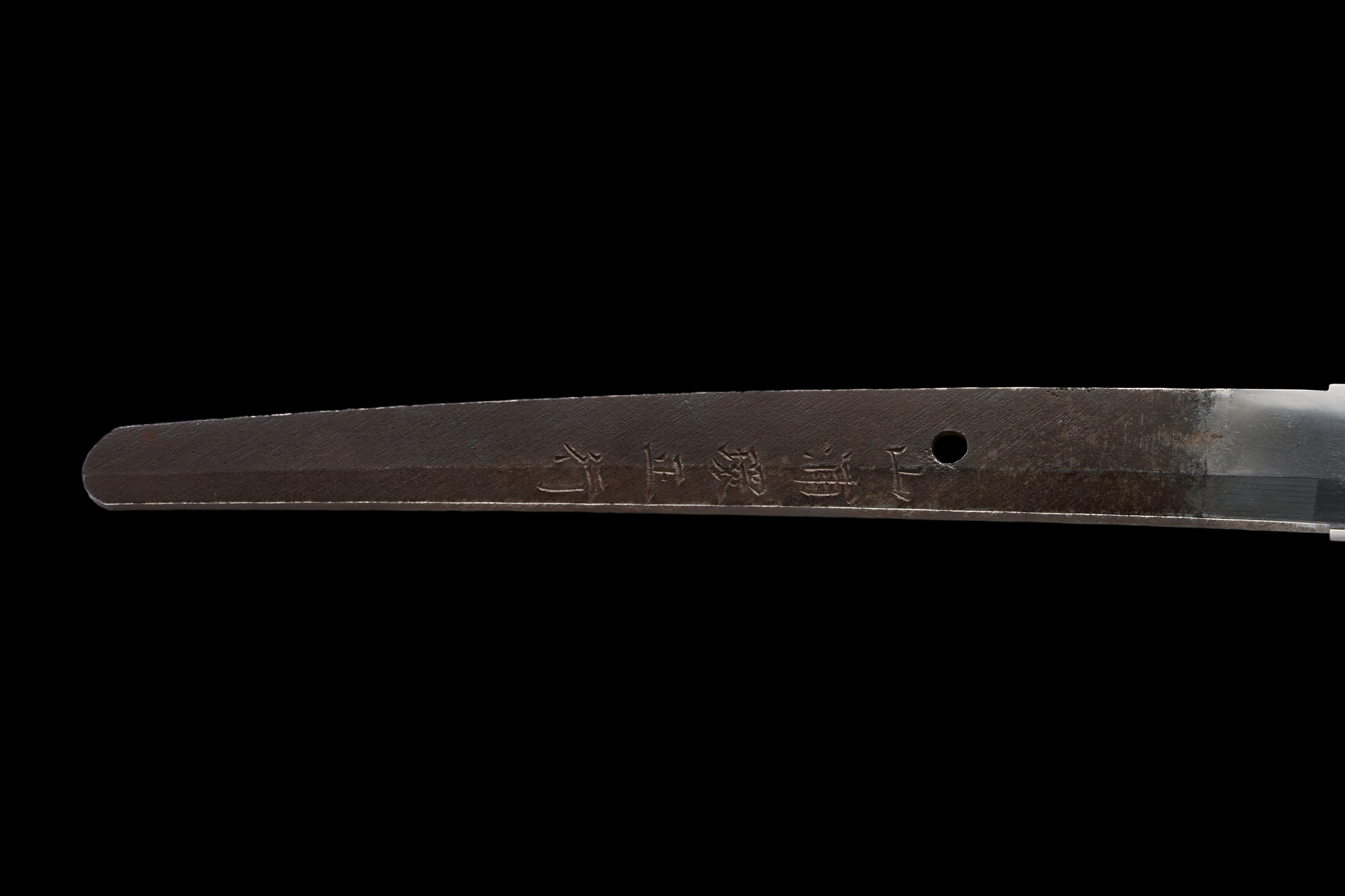

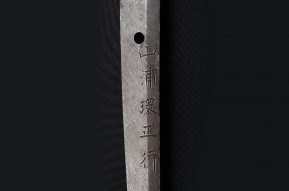

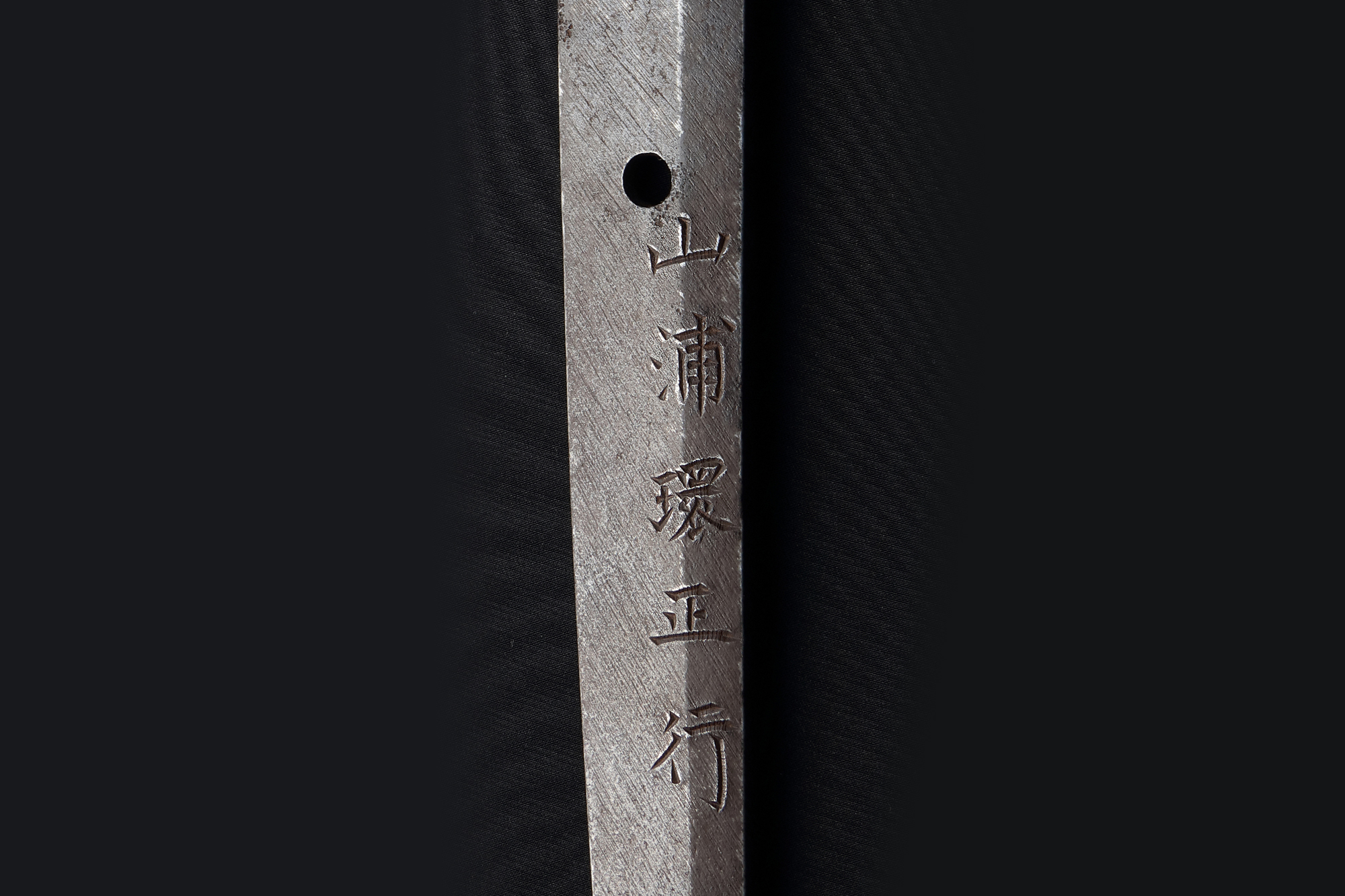

「山浦環正行」とは、刀工「源清麿」(みなもときよまろ)の本名及び初銘です。信濃国小諸藩赤岩村(しなののくにこもろはんあかいわむら:現在の長野県東御市)の名主である「山浦信友」の次男として誕生。江戸へ出て武士を志し、幕臣で剣術家の「窪田清音」(くぼたすがね)の門を叩いて、師に倣い鍛刀をはじめました。この時期、のちに「明治の父」とも呼ばれる小栗上野介忠順(おぐりこうづけのすけただまさ)も「正行」の刀を買い求めています。

「水心子正秀」(すいしんしまさひで)、「大慶直胤」(たいけいなおたね)と共に、江戸三作と呼ばれる名工です。

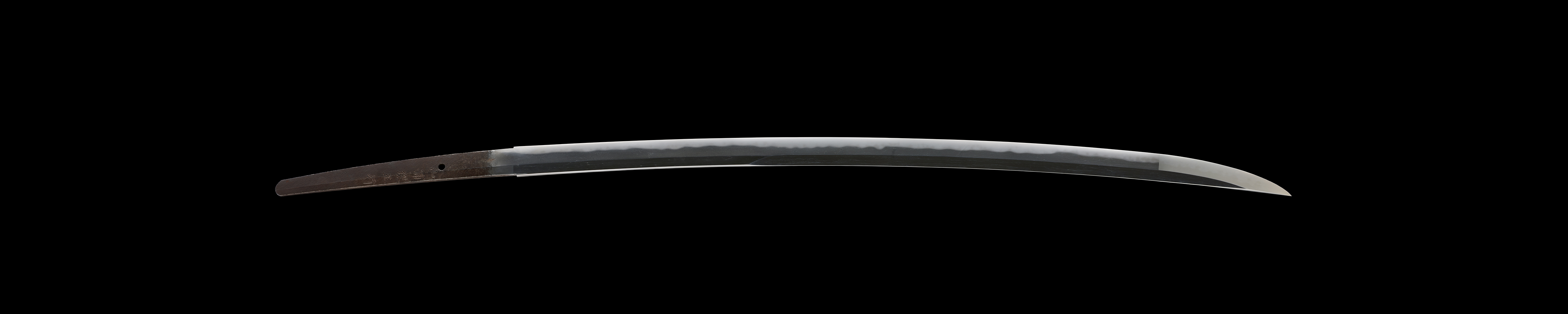

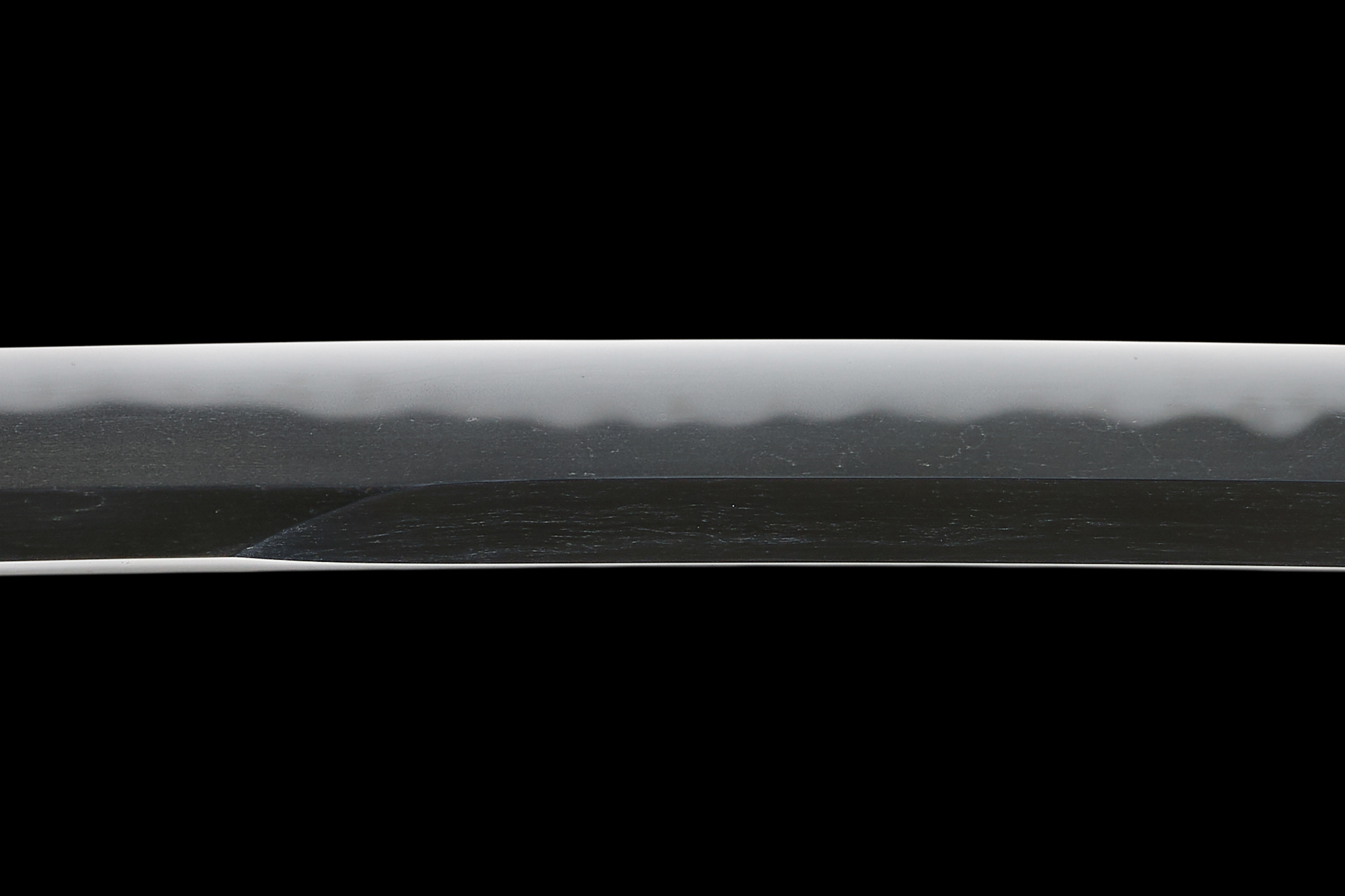

本刀は、「山浦環正行」の中でも、地刃の出来が傑出している1839年(天保10年)頃の作と思われます。鍛えは板目肌流れ、地沸(じにえ)よくつき、地景(ちけい)が入るなど面白く、刃文は互の目(ぐのめ)乱れに丁子刃交じり、乱れの間に足入り、匂深く、沸よくつくなど、躍動感も見事です。