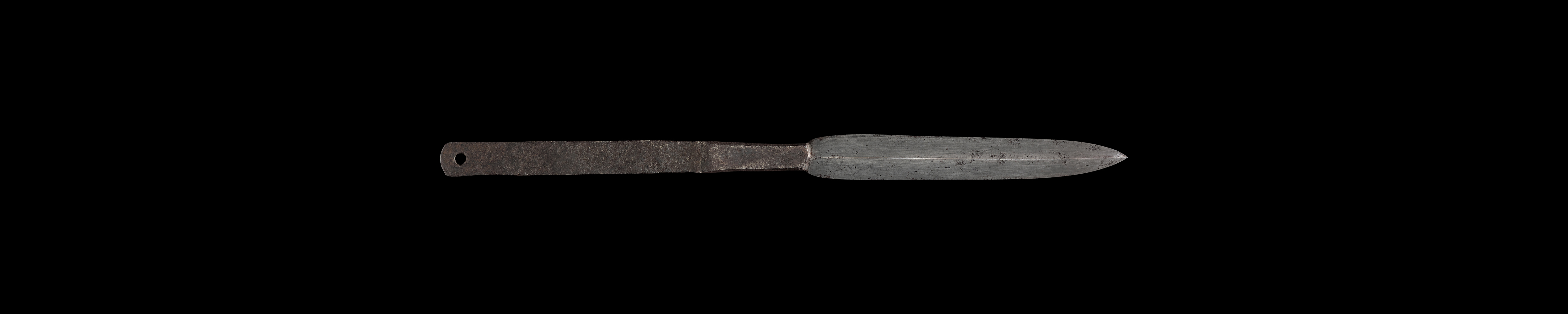

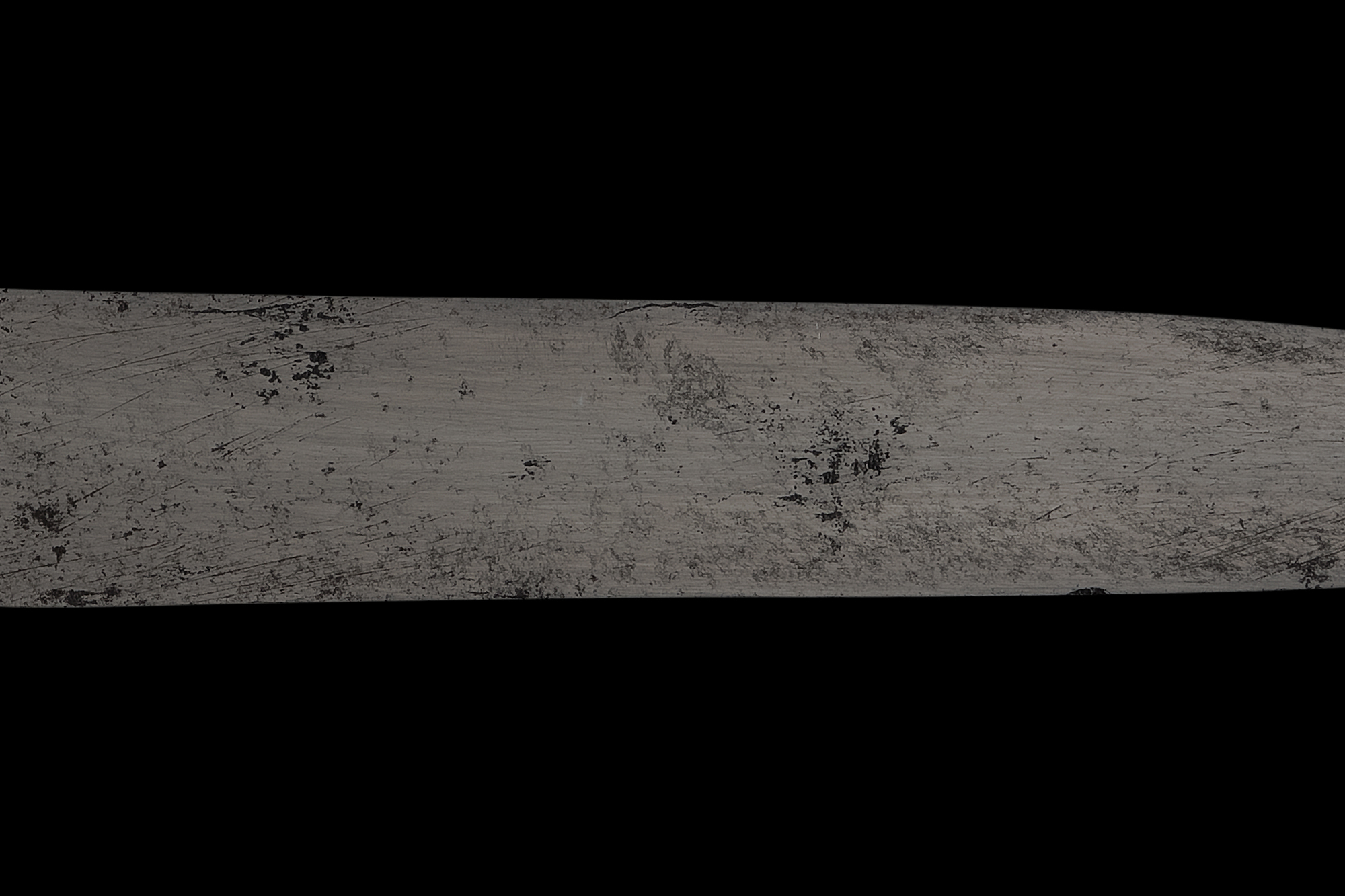

本槍は、「印字槍」(いんじやり:もしくは印地槍と書く)と呼ばれる種類の槍と推測されます。

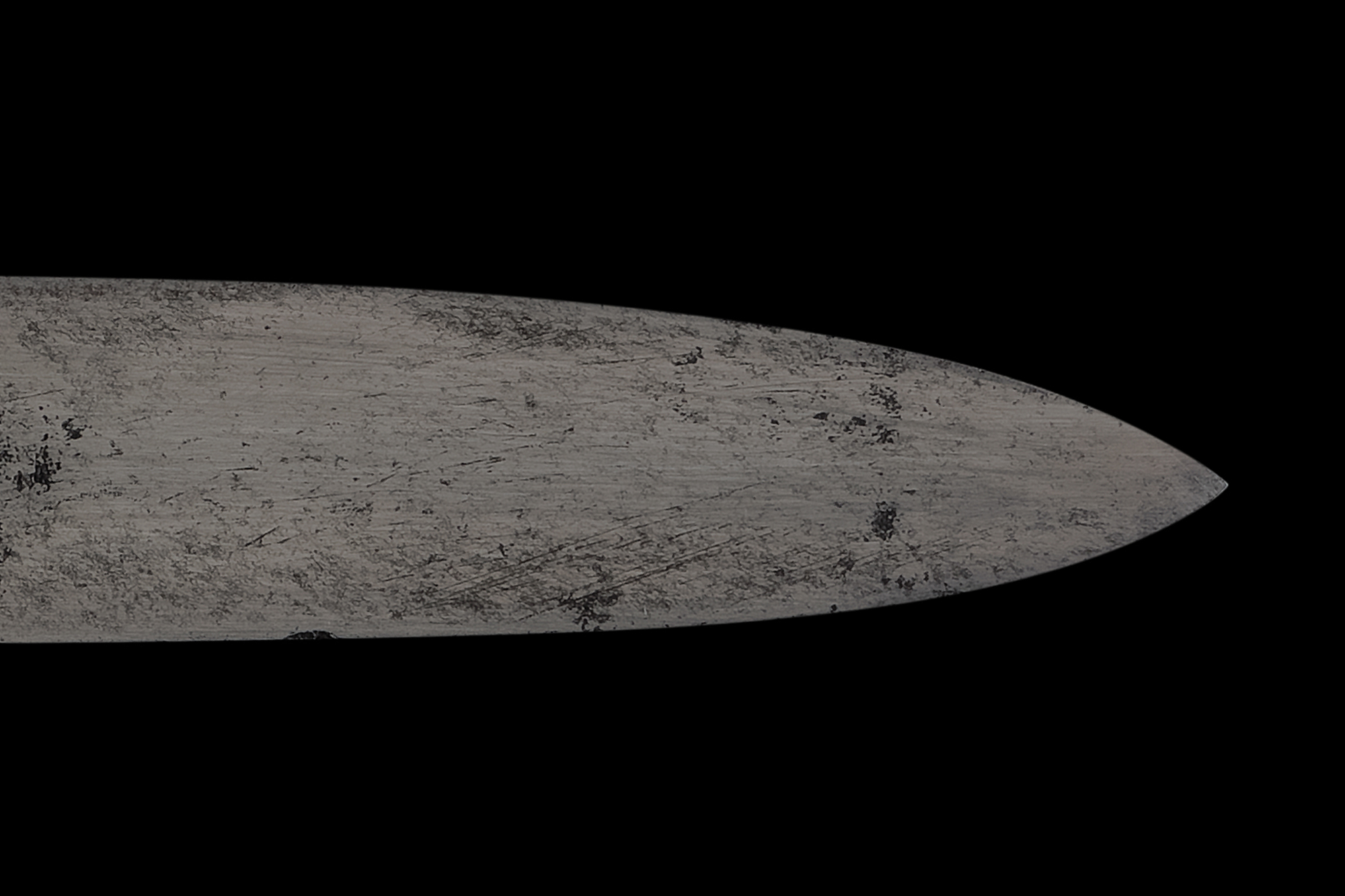

印字槍とは、槍の茎(なかご)に目釘穴を開けず、先端を細く整形して丸型、または鉤型に折り曲げ、そこに目釘を差した槍のこと。子どもが石合戦に用いる際に使用した木製の槍が名称の由来と言われており、もともとは粗末な槍のことを指していました。

なお、印字槍の中は茎の長さが7~8寸(約18~21cm)、先端に穴の形が設けられたり、穴が空いていたりする場合、茎を直接持って投げる「投槍」として使用されていたと言われています。

また、投げたあとに回収しやすいように、先端の穴へ長い紐を通して自分の手首に巻き付けるなどの工夫がされていました。

手投げ用の武器としては、矢の変形である「打根」が知られていますが、印字槍はその前身とも考えられています。