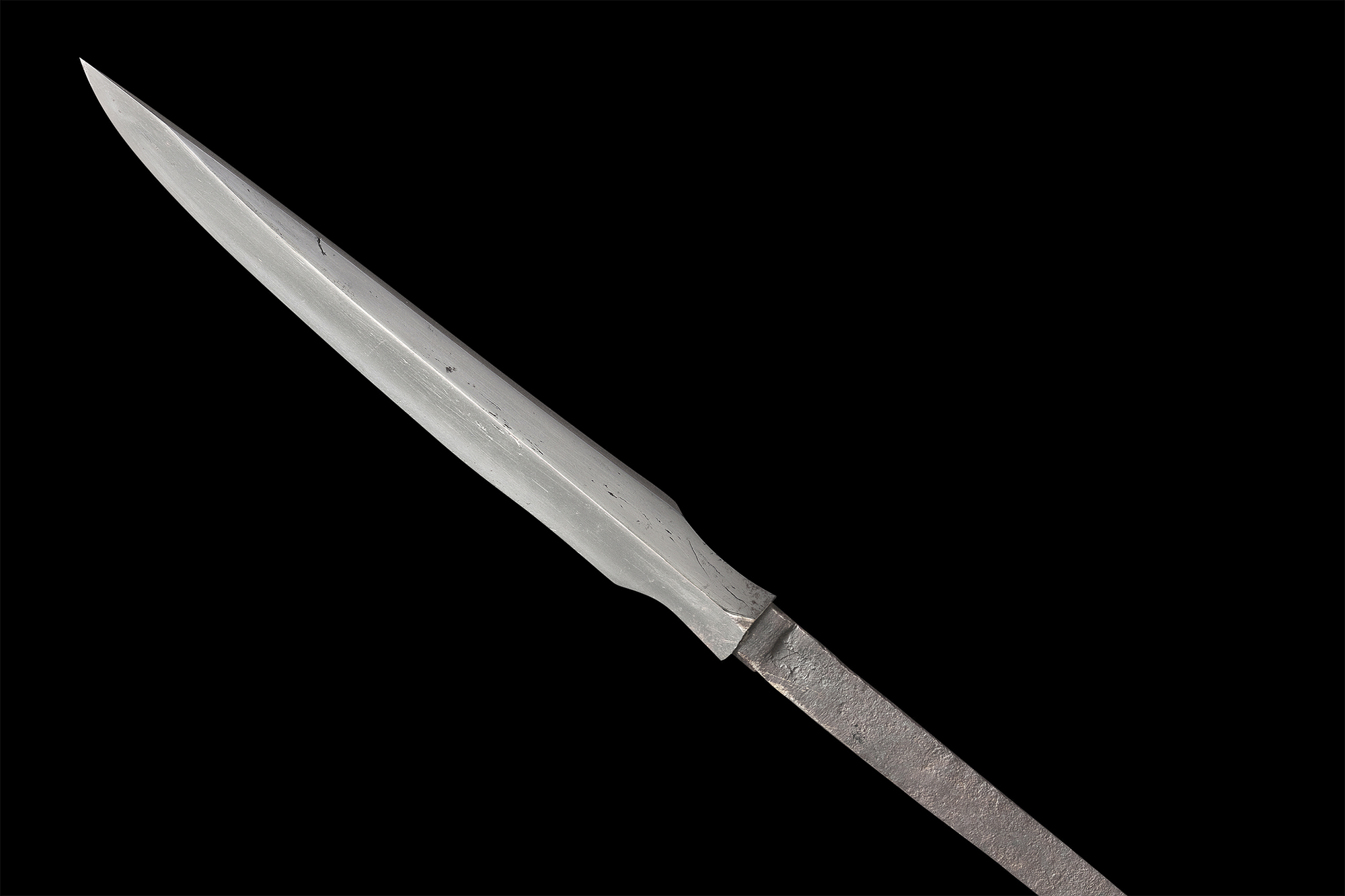

本槍は、戦国時代に肥後国(現在の熊本県)で制作された「相良槍」(さがらやり)と伝えられる1本です。

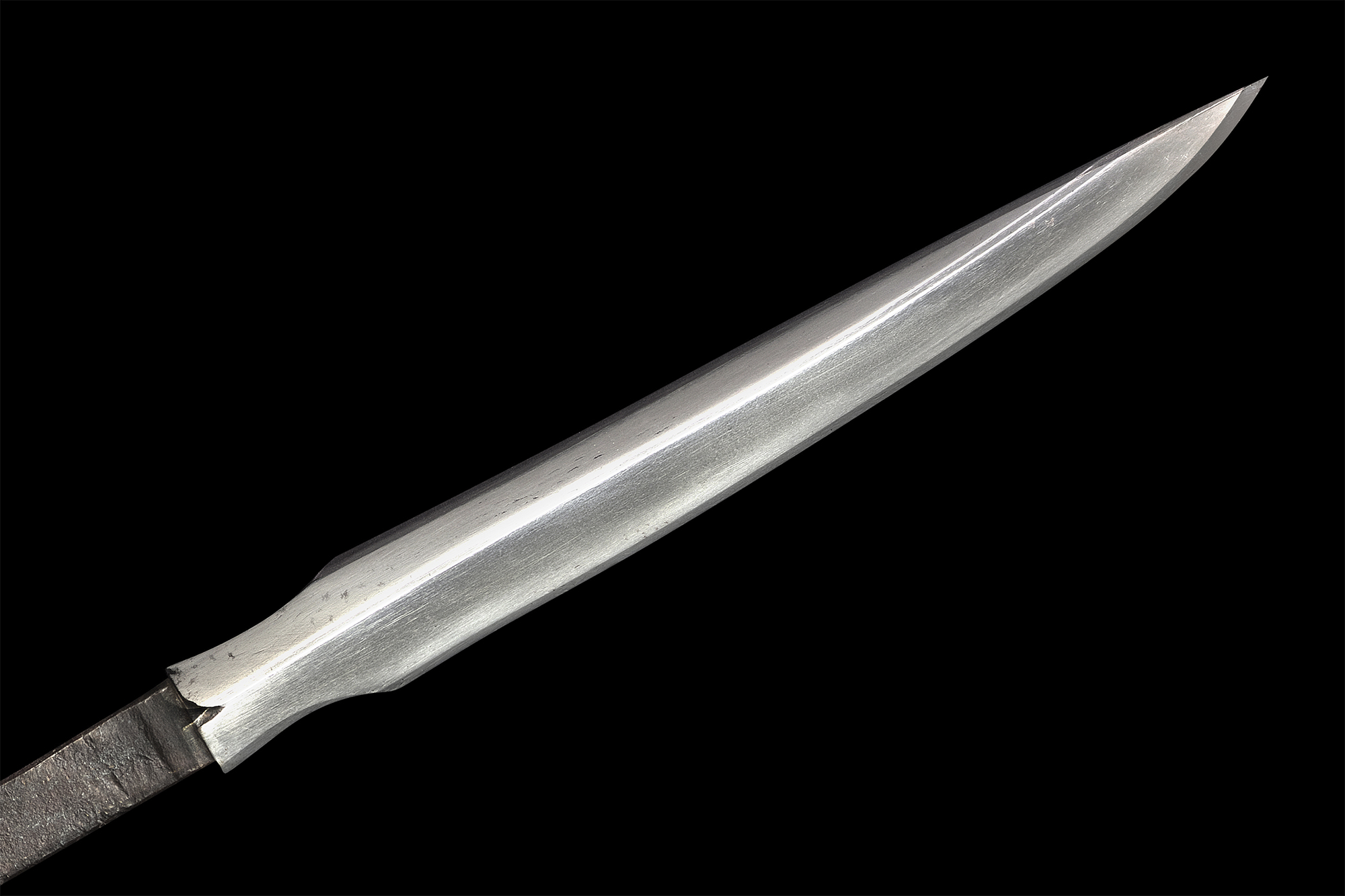

一見すると「菊池槍」(きくちやり)に観える、穂先が真っ直ぐな「素槍」ですが、内反りになっていないのが特徴。相良槍を考案した肥後国の大名「相良」氏は、鎌倉時代に菊池槍を模倣して、相良槍を制作したと伝えられています。

なお、菊池槍とは、鎌倉時代の肥後守「菊池武重」(きくちたけしげ)が、竹の先に短刀を括り、即席の武器を作って応戦したことがきっかけで、発明されたと言われる槍。片刃で強い内反りなのが特徴です。