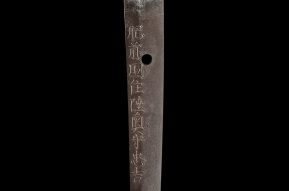

「陸奥守忠吉」は、「近江大掾忠広」(おうみだいじょうただひろ)の嫡子で、忠吉3代目を継いだ刀匠です。

父・忠広は生涯において忠吉を名乗ることができませんでしたが、3代・忠吉が襲名したのは、「土佐守忠吉」(とさのかみただよし)が亡くなったあと、土佐守家が、本家に忠吉の銘を返上したことがその理由です。1660年(万治3年)に「陸奥大掾」を受領し、翌1661年(万治4年/寛文元年)、陸奥守に転じました。そして1686年(貞享3年)父・忠広より先立って50歳で亡くなったのです。

3代・忠吉の作品があまり多くない理由は、作刀期間が比較的短かっただけでなく、父の代作を任されていたことにもあると推測されます。

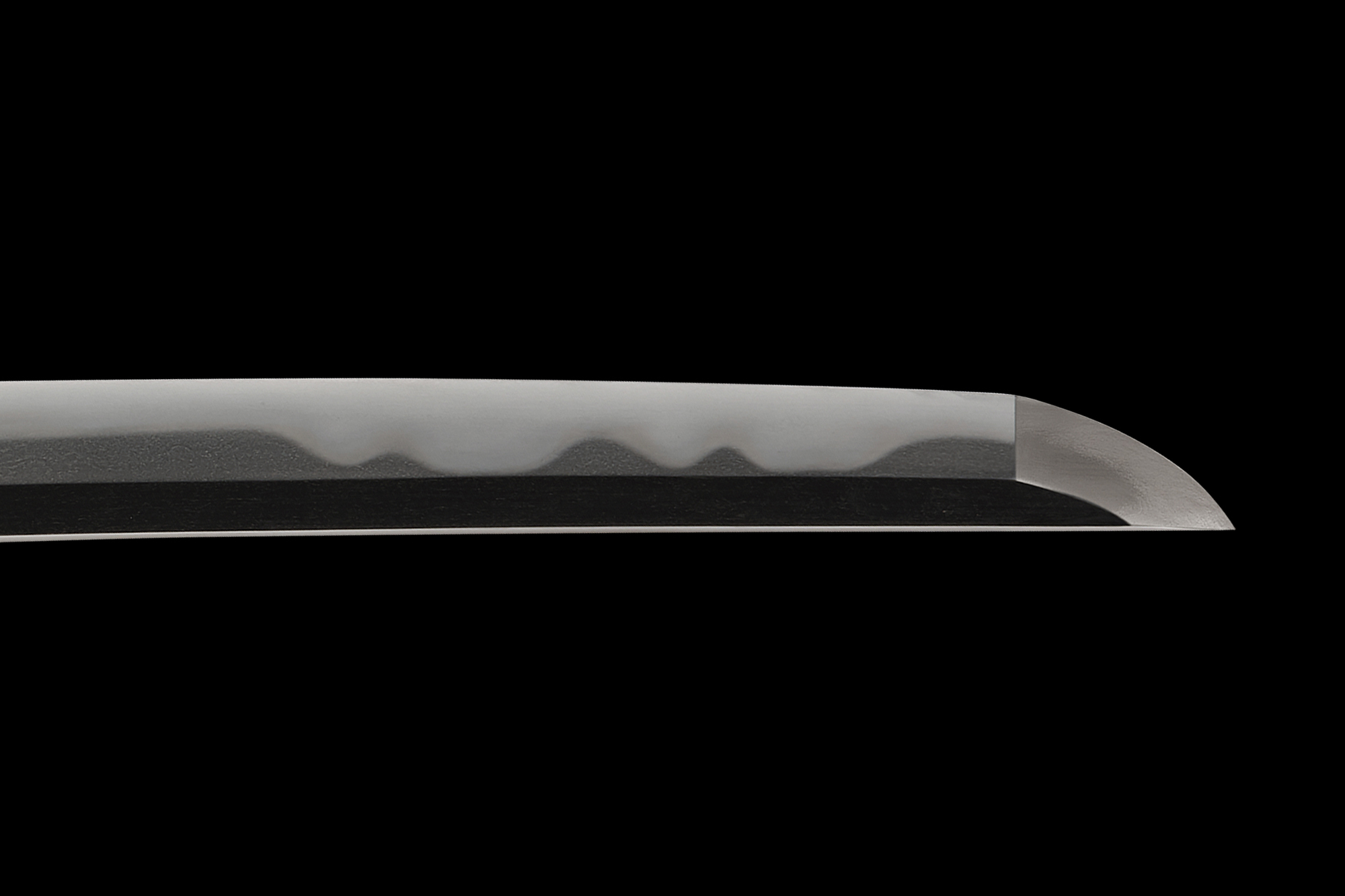

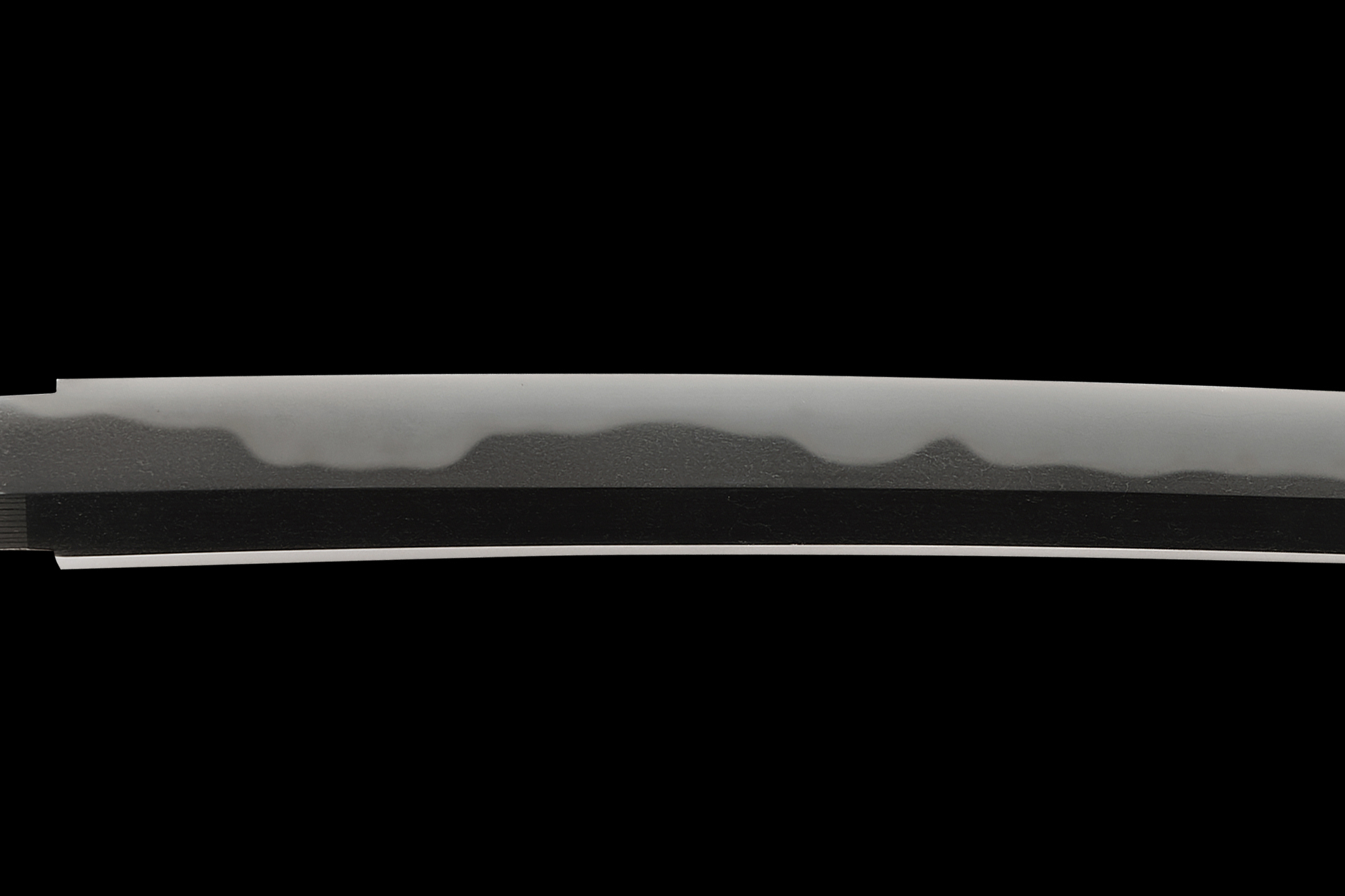

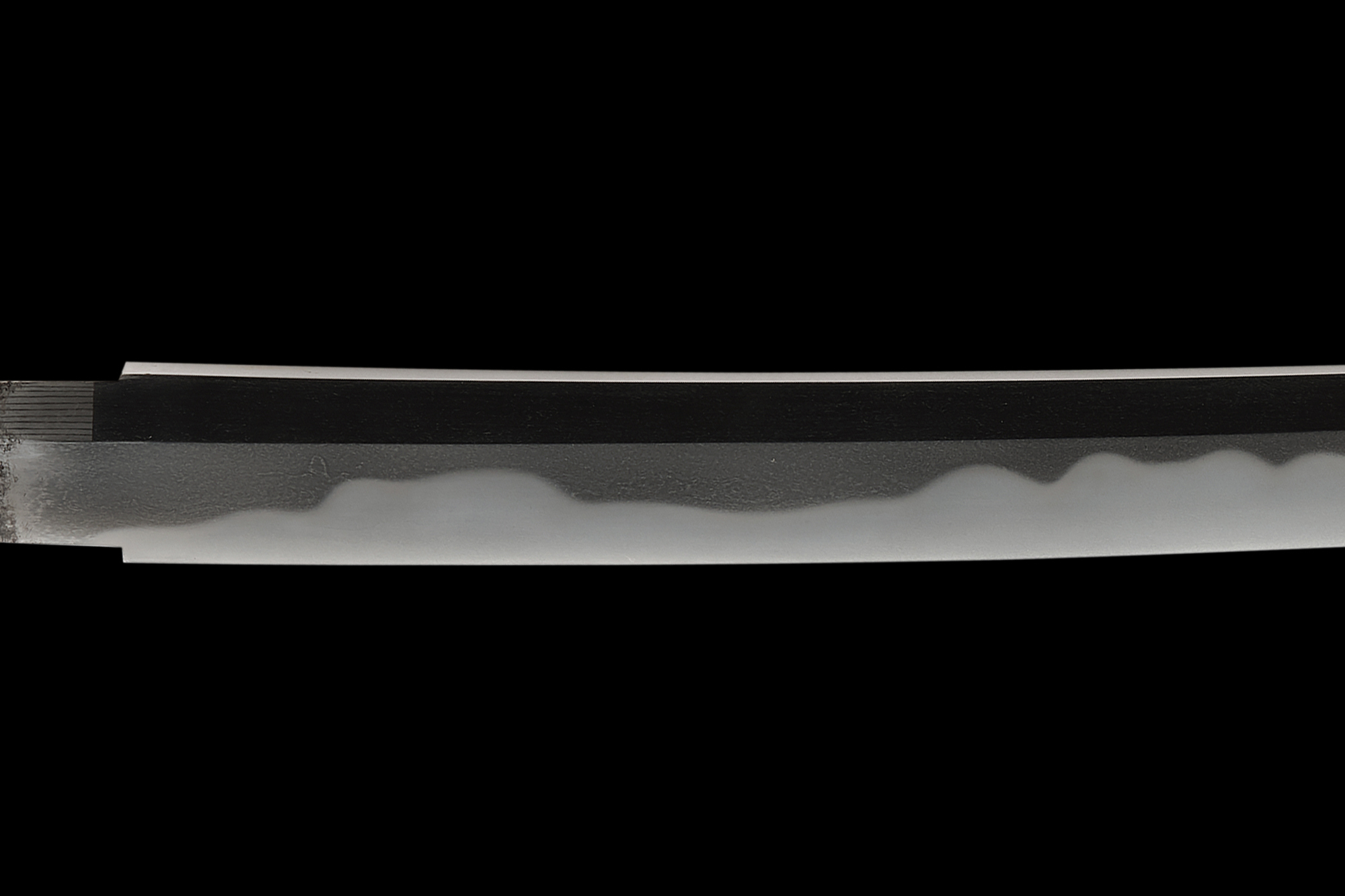

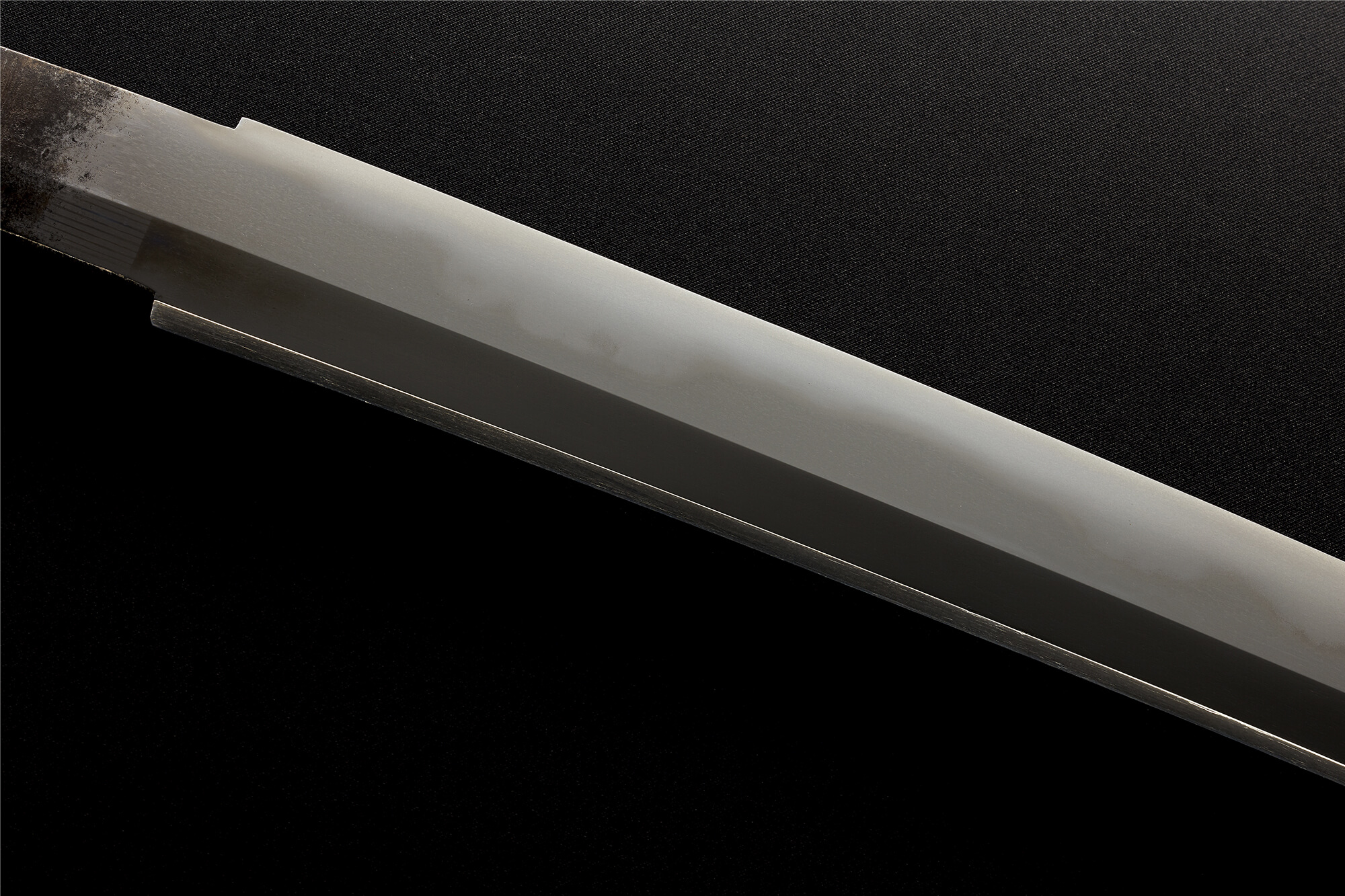

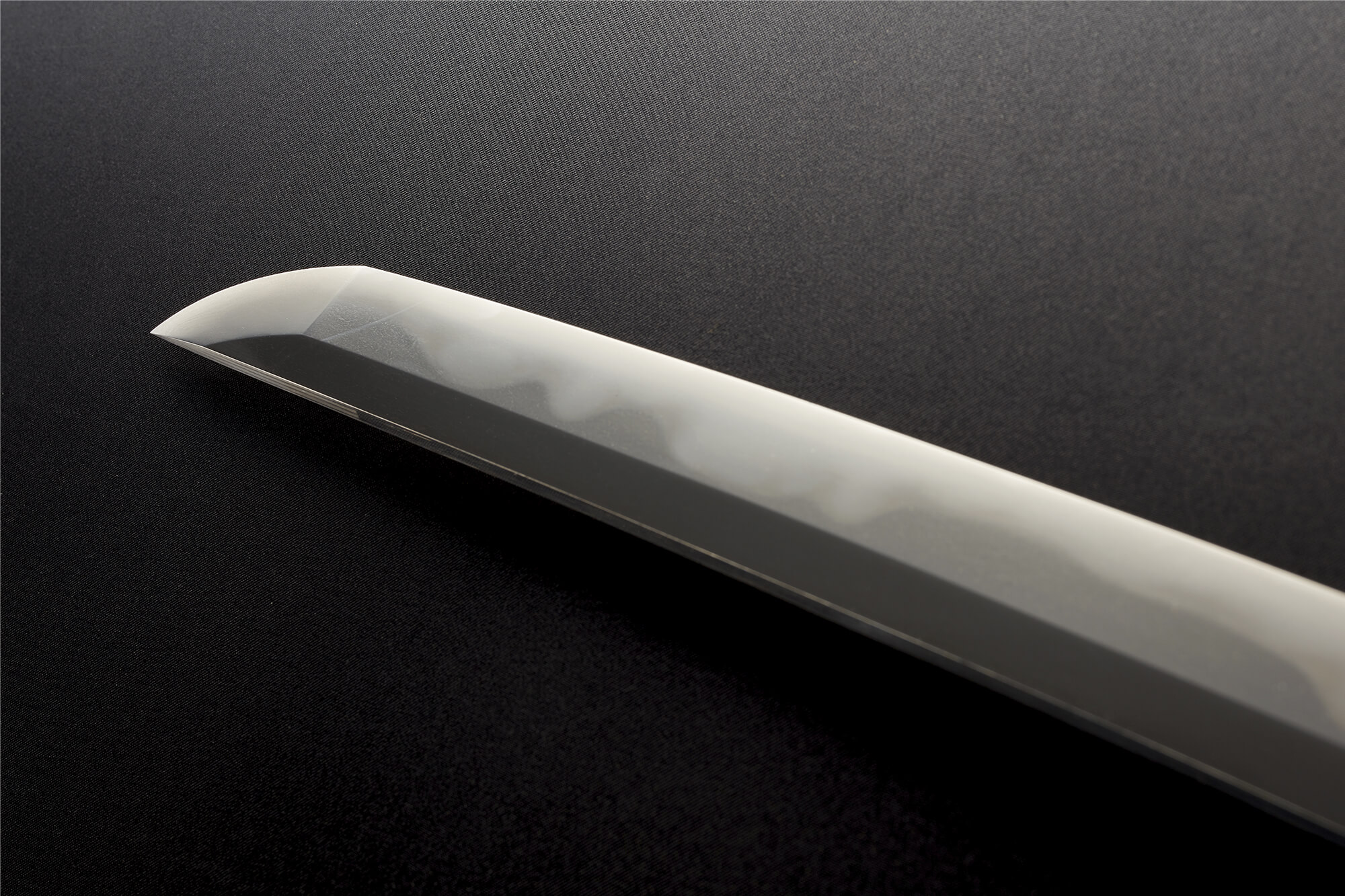

3代・忠吉の作風は、父よりも祖父である初代・忠吉によく似ていて、直刃(すぐは)を最も得意としており、その他には、本刀に見られるような互の目丁子乱(ぐのめちょうじみだれ)も上手です。小杢目(もくめ)鍛えの地肌は、初代、2代に比べてさらに強く、地景(ちけい)がよく入っており、良質な肌合いを示します。

本刀の刃文は、大互の目乱に小湾れ(のたれ)、丁子が交じり、覇気のある乱刃を焼いており、3代・忠吉の非凡な腕前が余すところなく発揮された1振です。