本槍を制作したと伝わる初代「貞則」(通称:鈴木佐右衛門[すずきさえもん])は、もともとは肥後国菊池(ひごのくに・きくち:現在の熊本県菊池市)の出身。のちに摂津国(せっつのくに:現在の大阪府北西部、及び兵庫県南東部)へ出て、「大坂新刀」の代表刀工である「井上真改」(いのうえしんかい)の門人となりました。

1674年(延宝2年)には、陸奥国・磐城平藩(むつのくに・いわきたいらはん:現在の福島県いわき市)の3代藩主「内藤義概」(ないとうよしむね)に、7人扶持20俵(年収としての扶持米が約55俵)で召し抱えられ、「磐城平城」(いわきたいらじょう)城下の下久保町(しもくぼちょう)に屋敷を賜り、作刀活動を行なったのです。

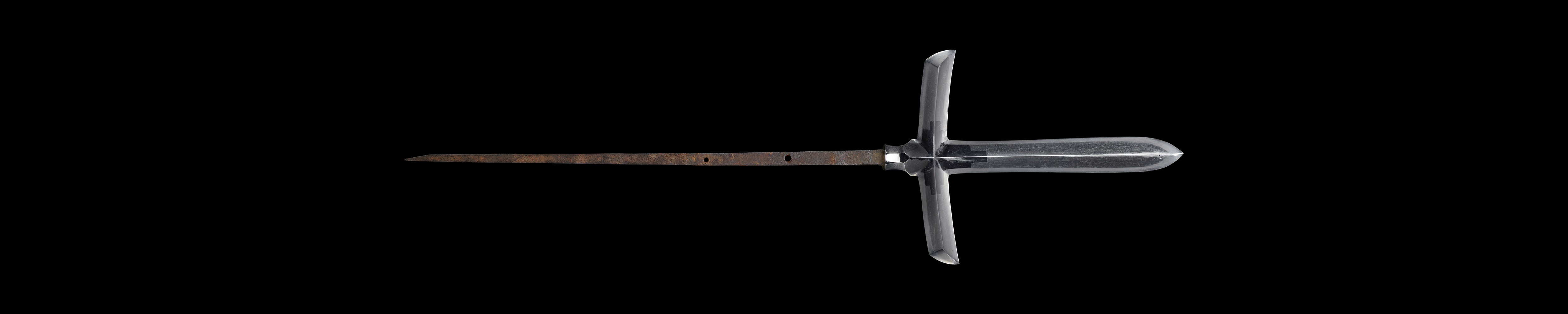

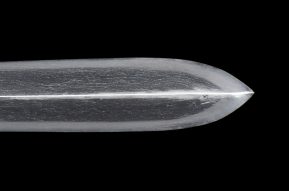

本槍の姿は、「穂」(ほ:槍の刃の部分)の左右に十字架状の枝刃が設けられた、いわゆる「十文字槍」(じゅうもんじやり)。刃文は直刃(すぐは)調に小互の目(ぐのめ)がところどころに連なり、小沸(こにえ)が微塵につき、鍛えは、板目肌が流れて柾目(まさめ)となる地鉄(じがね)になっています。