「肥前国住藤原忠広」は、肥前国(ひぜんのくに:現在の佐賀県)で活躍し、1641年(寛永18年)7月に「近江大掾」(おうみだいじょう)を受領した「二代忠広」と呼ばれる刀工です。父は、「初代忠吉・武蔵大掾忠広」で、山城国(やましろのくに:現在の京都府)の刀工「埋忠明寿」(うめただみょうじゅ)の門人でした。

二代忠広は、19歳で本家を継いで80歳まで存命し、新刀刀匠の中では最大の量を作刀したことでも知られています。

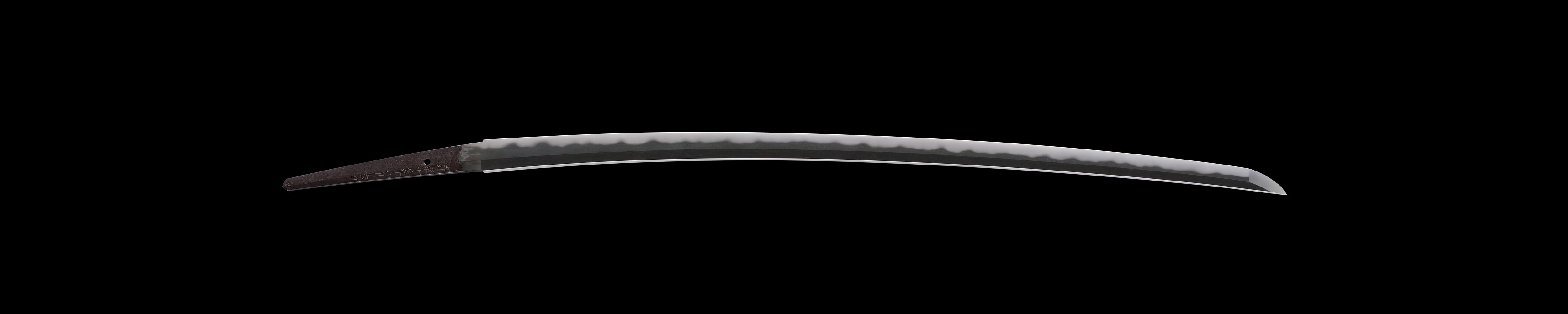

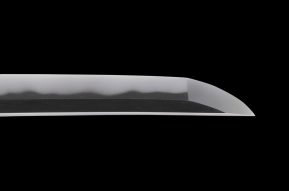

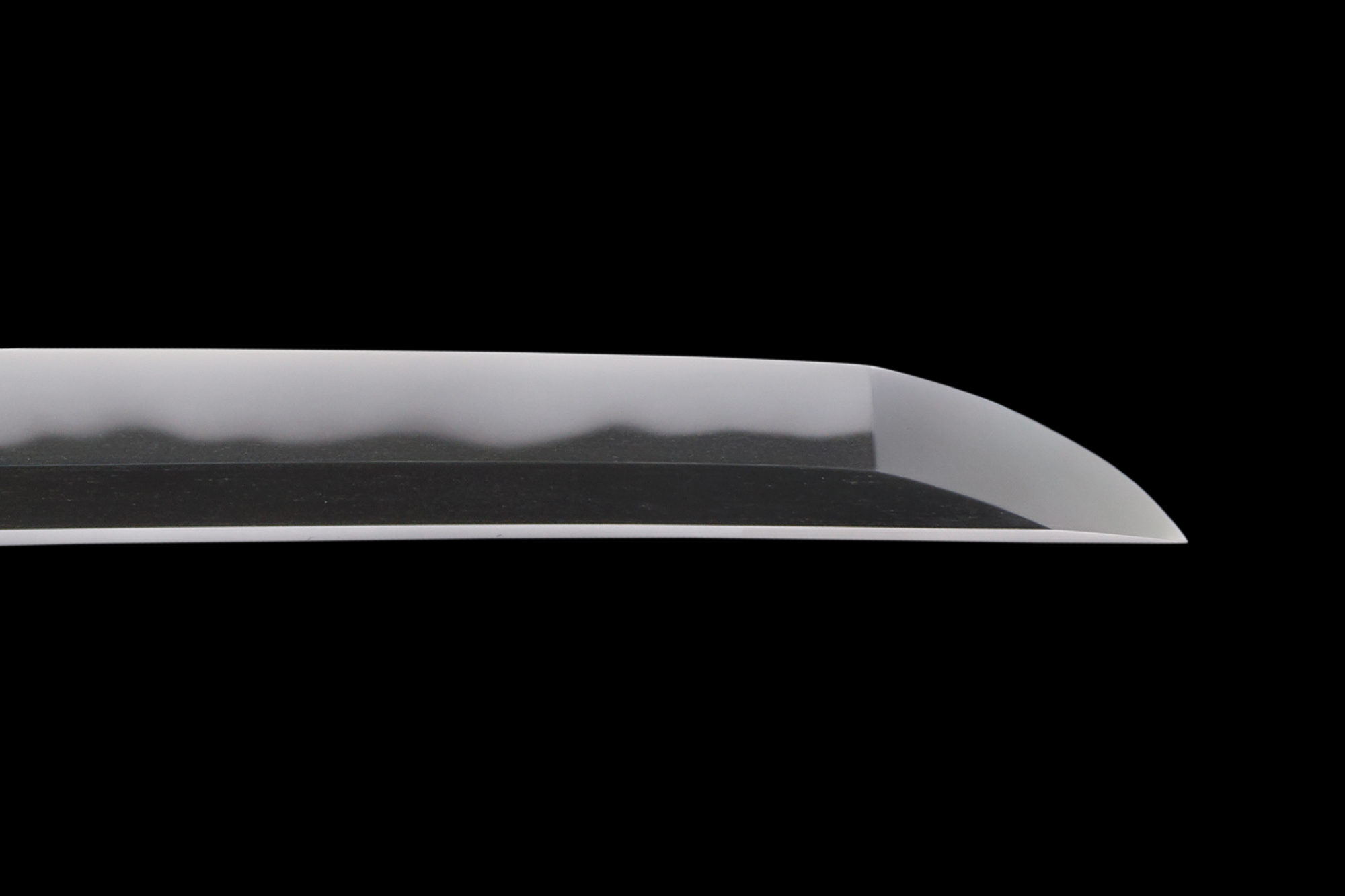

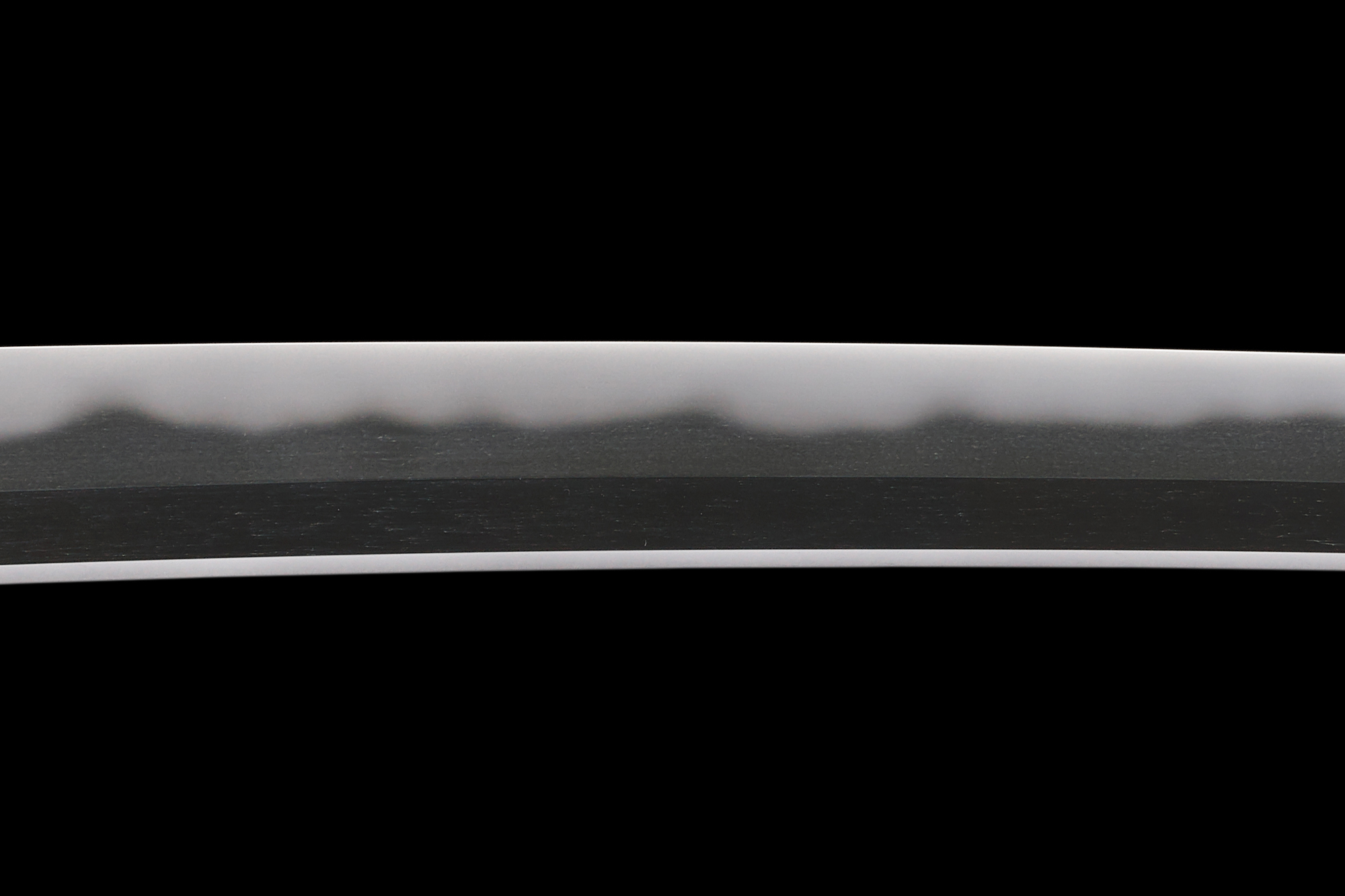

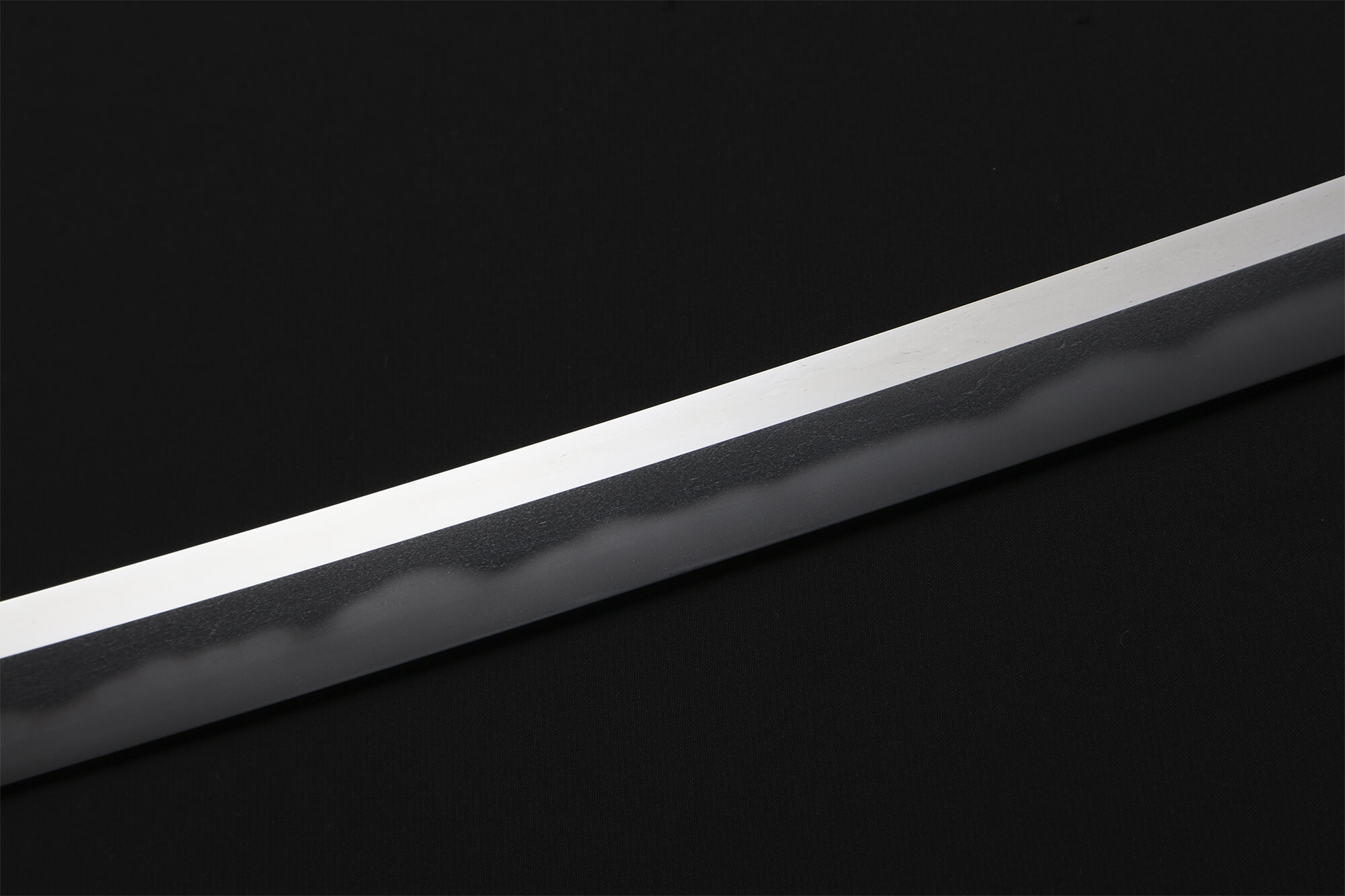

本刀は、焼幅が広めで、焼頭が比較的揃い、丁子が肩を並べている出来の良い1振。足が長く盛んに入り、沸(にえ)がよくつき、金筋・砂流しがかかって、匂口が明るい作柄など、肥前刀の特徴が充分に示されています。

なお、近江大掾を受領した二代忠広は、1642年(寛永19年)から「近江大掾忠広銘」を切りますが、本刀はその直前の作。裏銘「寛永十八年八月吉日」の年期は、資料的に貴重です。