「肥前国忠吉」は、その名を「橋本新左衛門」(はしもとしんざえもん)と称し、もともとの家系は九州の豪族「少弐氏」(しょうにし)の一族です。祖父「盛弘」(もりひろ)と父「道弘」(みちひろ)は、肥前国(ひぜんのくに:現在の佐賀県、壱岐[いき]・対馬[つしま]を除く長崎県)の戦国大名「龍造寺/竜造寺隆信」(りゅうぞうじたかのぶ)の重臣でした。

しかし、1584年(天正12年)薩摩国(さつまのくに:現在の鹿児島県西部)の「島津氏」(しまづし)と龍造寺氏とのあいだで起こった「沖田畷の戦い」(おきたなわてのたたかい)に敗れて亡くなっています。このとき忠吉はわずか13歳。そのため、同族の刀匠の家に預けられ、1596年(文禄5年/慶長元年)まで作刀技術を学びました。

その後、橋本氏と同じく龍造寺氏に重臣として仕えていた佐賀藩(さがはん:現在の佐賀県佐賀市)初代藩主「鍋島勝茂」(なべしまかつしげ)が、忠吉の作刀技術を高く評価し、扶持米25石(23石とも)で藩のお抱え刀工としました。

そして、1596年(文禄5年/慶長元年)には勝茂の命により上京し、一門の「宗長」(むねなが)と共に「埋忠明寿」(うめただみょうじゅ)のもとへ弟子入り。

1598年(慶長3年)3年に及ぶ修行を終えると、一族15人と弟子60人余りを率いて佐賀城下に移住。藩の援助を受けながら作刀に励み、大いに繁栄したのです。

1624年(元和10年/寛永元年)には再び京都へ赴き、「武蔵大掾」(むさしだいじょう)を受領し、その名を「忠広(忠廣)」(ただひろ)と改めました。

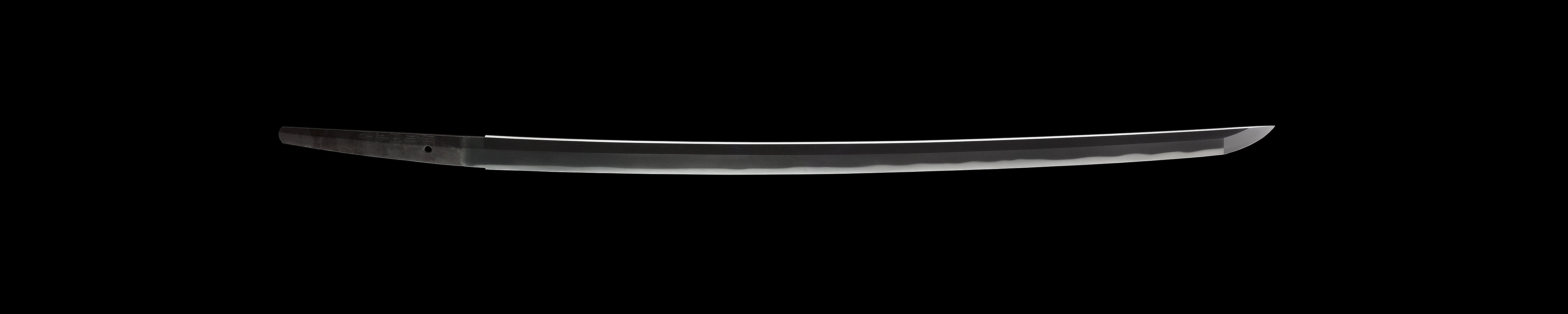

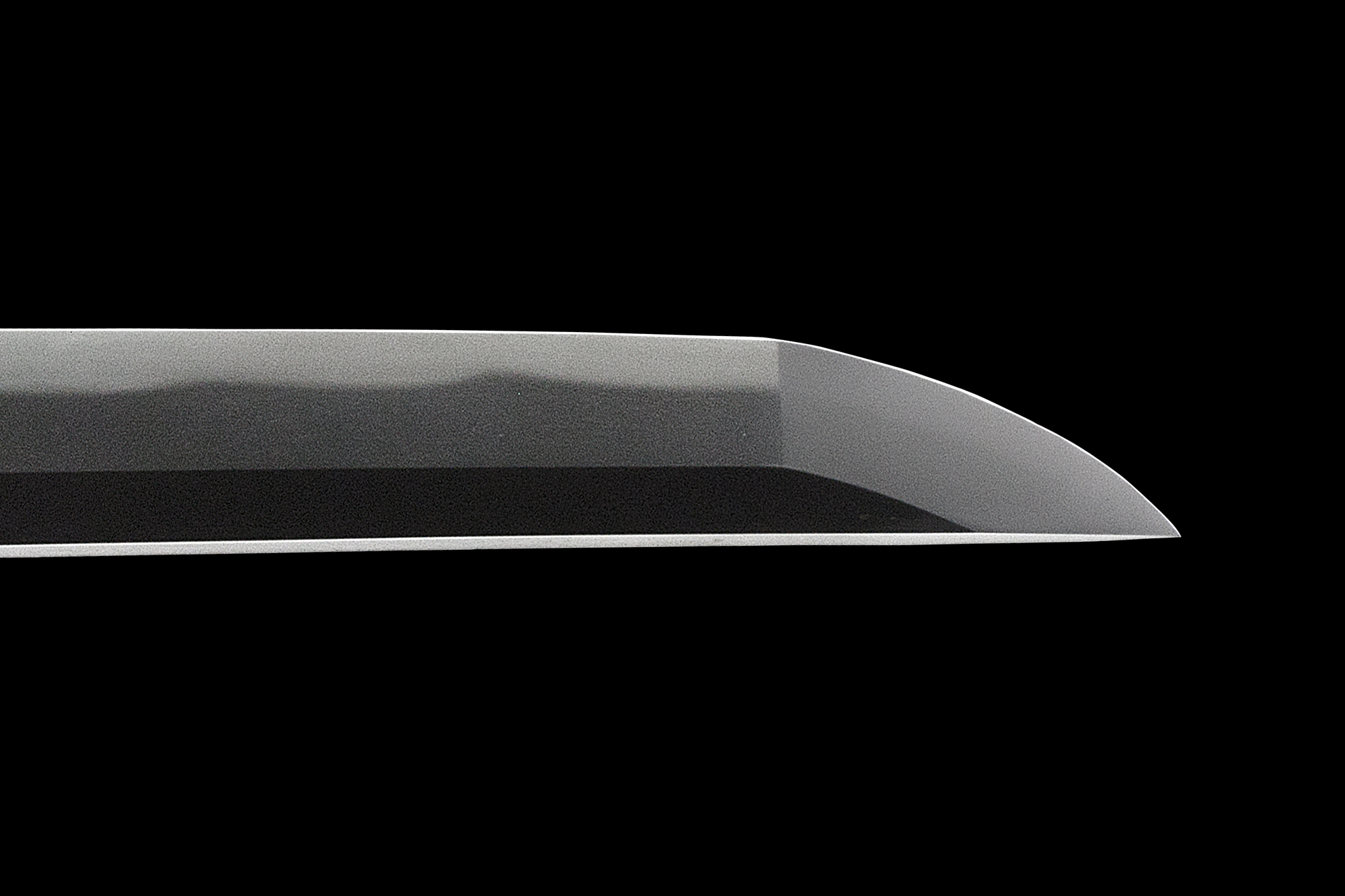

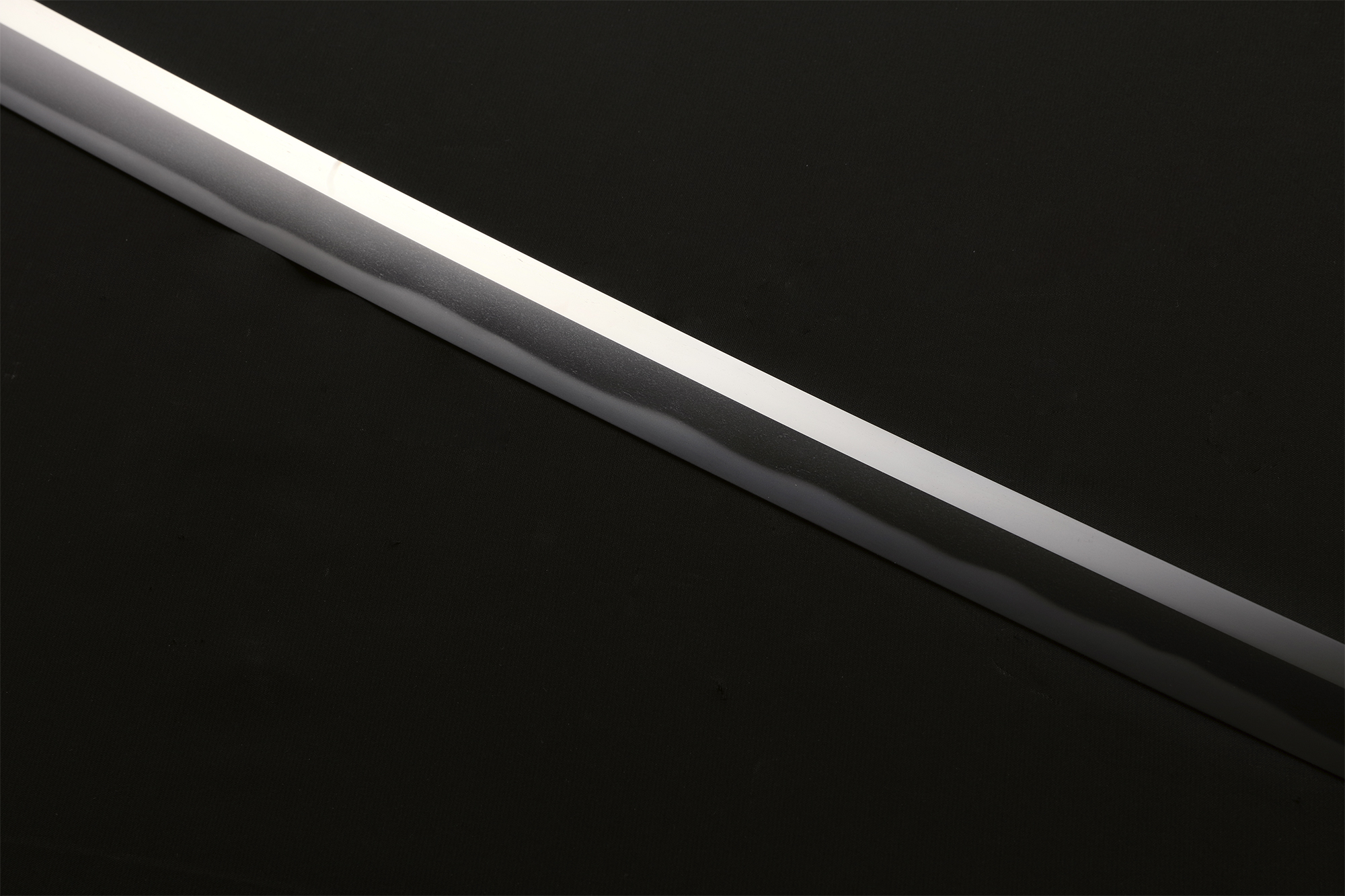

本刀は、浅い小湾れ(のたれ)を主調に互の目(ぐのめ)を交えて足・葉(よう)が入り、沸(にえ)がよく付くところなどは、「直江志津」(なおえしづ)の写しと称されています。また、匂(におい)は深く、匂口が明るく冴えており、同工の作品の中でも傑出した仕上がりとなった1振です。