火事装束

江戸時代

もえぎらしゃじまるにふたつひきりょうもんつきかじしょうぞく 萌黄羅紗地丸に二つ引両紋付火事装束/ホームメイト

本火事装束は、武家の女性の警護用に作られた華やかな1組です。落ち着きのある深緑色が美しい、羅紗(らしゃ:厚地の紡毛織物)素材の火事装束。

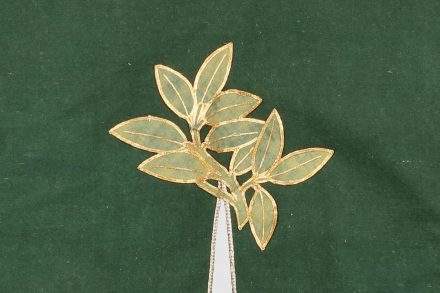

陣羽織をもとに制作された「火事羽織」の背部分には、金の刺繡で「丸に二つ引両紋」と榊の葉が描かれていて豪華です。

「丸に二つ引両紋」の線は「龍」を表すと言われ、2匹の龍が天に昇ることを意味する吉祥文様。足利将軍家が使用したことで有名です。また、榊は神事に用いられる植物で、神様の力が宿ると信じられています。

火事装束は、火災時に着用する装束のことで、1657年(明暦3年)の「明暦の大火」から始まりました。

江戸時代には、「大名火消」と「町火消」が存在し、武家の警護用の衣装と火消しの作業用がありましたが、本火事装束は武家の警護用の威儀服。女性用の方が男性用よりも華奢であったとされます。緑色は炎の赤色に対して反対色(互いに拮抗する色)で目立つため、火事装束によく採用されました。