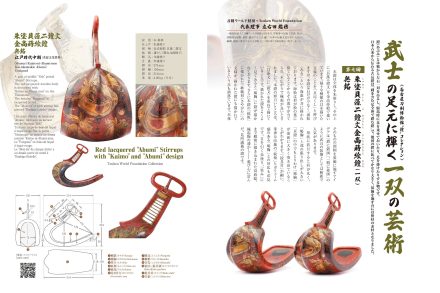

鐙(あぶみ)

江戸時代 中期

むめい しゅぬりかいももんきんたかまきえあぶみ 無銘 朱塗貝藻文金高蒔絵鐙/ホームメイト

本鐙は、鐙全体を朱塗りし、その上に「貝藻文」を「金高蒔絵」で描いています。「金高蒔絵」とは、漆で描いた文様の部分を肉上げし、そこに金の粉を蒔いて固める技法のこと。「笑み」(えみ:くぼみ)にまで細かく施された精緻な蒔絵も本鐙の特徴です。

「紋板」(もんいた:鐙上部の板状の部分。頭頂部に輪状の金具「鉸具頭」[かこがしら]がある)には、「十一段梯子」(じゅういちだんはしご)の透かしが入っています。梯子には、「高みへ登り詰める」と言う意味があり、出世を志す武士に縁起物として好まれました。

一部に剥がれはあるものの、保存状態はおおむね良好です。

「紋板」(もんいた:鐙上部の板状の部分。頭頂部に輪状の金具「鉸具頭」[かこがしら]がある)には、「十一段梯子」(じゅういちだんはしご)の透かしが入っています。梯子には、「高みへ登り詰める」と言う意味があり、出世を志す武士に縁起物として好まれました。

一部に剥がれはあるものの、保存状態はおおむね良好です。