-

未査定

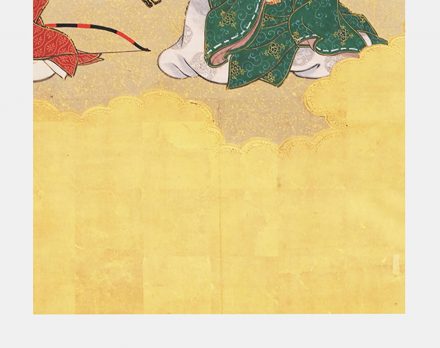

きんじさんじゅうろくかせんびょうぶ ほんけん ろっきょく いっそう 金地三十六歌仙屏風 本間 六曲 一双 /ホームメイト

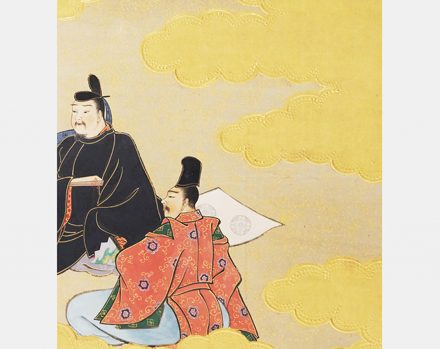

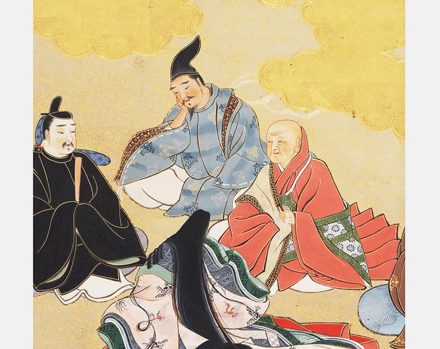

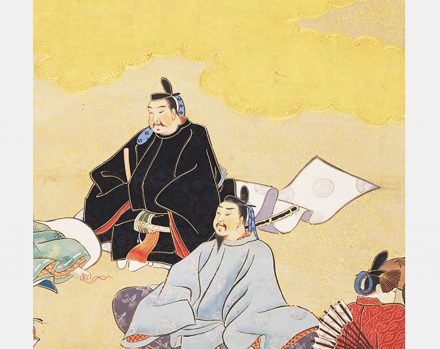

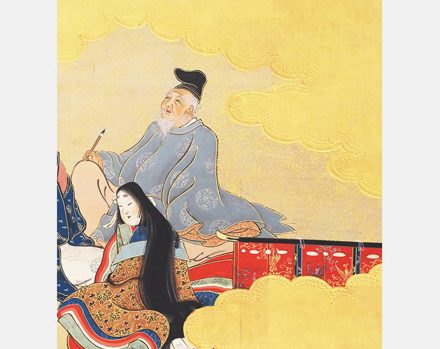

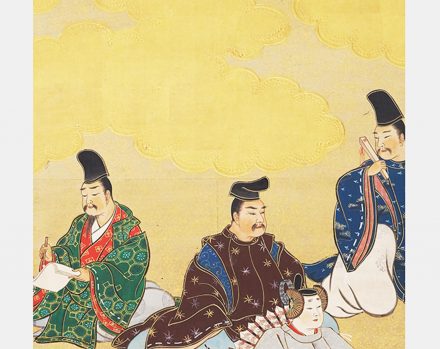

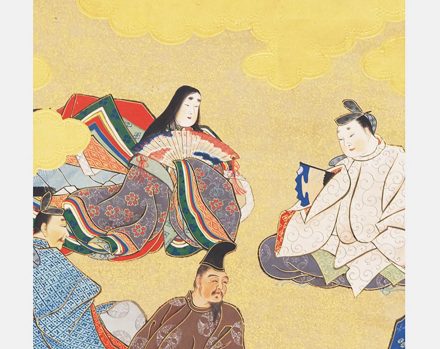

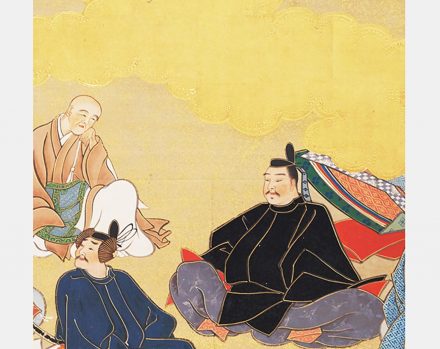

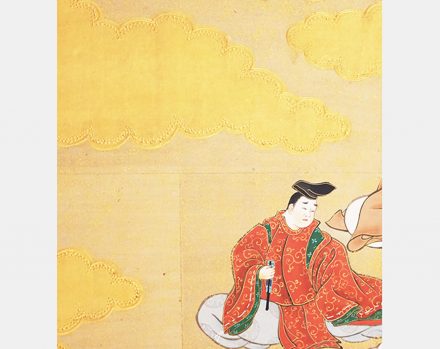

本屏風が題材としている「三十六歌仙」(さんじゅうろくかせん)は、奈良時代から平安時代中期の歌人・藤原公任(ふじわらきんとう、966-1041年)が1010年(寛弘7年)頃に選んだ、飛鳥時代から平安時代にかけての優れた歌人36人のことです。

三十六歌仙を題材にした「歌仙絵」は平安時代に始まります。

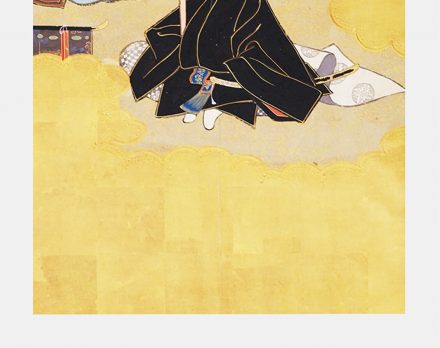

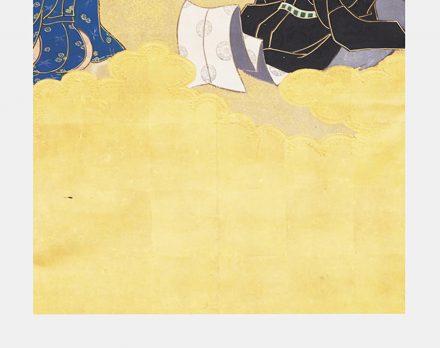

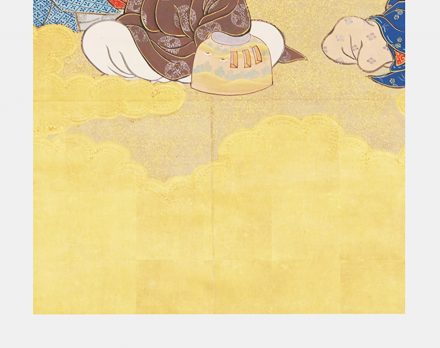

当初は障子などに描かれましたが、鎌倉時代の似絵(にせえ:肖像画技法のひとつ)の発達とともに流行し、絵巻や扁額(へんがく:横に長い額面)の歌仙絵が作られるようになりました。歌仙絵が屏風に描かれるようになったのは江戸時代からです。本屏風も江戸時代以降に制作された物と考えられます。なお、三十六歌仙のうち女性は5人ですが、何らかの意図があったのか、本屏風には4人しか描かれていません。

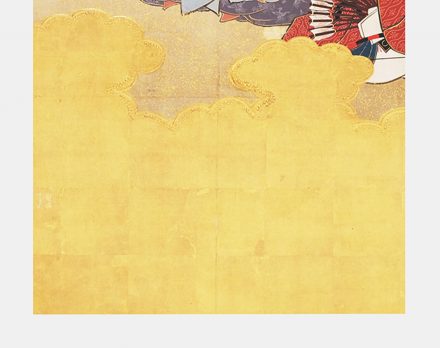

本屏風は本間六曲一双の金屏風です。本間(ほんけん)とは座敷で用いられる屏風のことで175cmくらいの高さがある大型の物。来客時などに使われました。六曲一双は折りたたむ面が六面あり、左右2隻で一揃えになる屏風のこと。六曲一双の屏風は室町時代から江戸時代にかけて多く見られます。