「龍漆絵碁石頭二枚胴」は、江戸時代に定型化した当世具足(とうせいぐそく)の二枚胴(にまいどう)で最も一般的な、切付伊予札(きりつけいよざね)からなる縫延胴(ぬいのべどう)。もとは兜から臑当(すねあて)まで、すべて揃った具足の一部だったのが散逸して現状になりましたが、なお見どころを残しています。

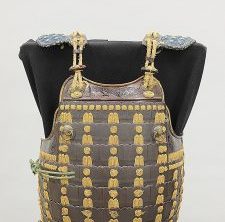

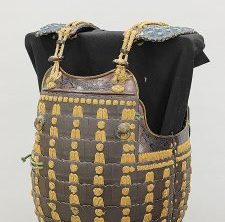

頭を丸い山形2つ分に切り出した碁石頭(ごいしがしら)が並んだ鉄切付伊予札を金茶糸(きんちゃいと)の素懸威(すがけおどし)で仕立て、立挙(たてあげ)の札板は前3段、後4段で長側(なががわ)は5段。上端と下端がすぼまり気味で、なかほどが膨らんだ洋樽状のシルエットは、当世具足の胴の一大特徴です。

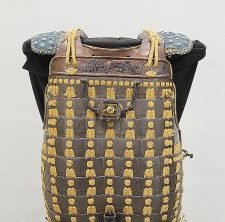

肩上(わだかみ)と金具廻(かなぐまわり)は白檀塗(びゃくだんぬり)で、金具廻にはその上に黒漆で龍の図を描きます。

前後の立挙に打つ両乳の鐶(りょうちのかん)と総角付の鐶(あげまきつけのかん)は金銅。その頭には木瓜紋(もっこうもん)が入ります。後胴には指物(さしもの)を取り付けるための合当理(がったり)と受筒(うけづつ)も設けられます。

胴の下端の発手(ほって)から下がるのは腰鎖(こしぐさり)。当世具足では、活動性を上げるために胴と草摺(くさずり)をつなぐ揺糸(ゆるぎいと)が長くなりました。一方で腰回り部分は無防備になる恐れがあり、一部の武士は揺糸の裏に腰鎖を当てて対応したのです。

手の込んだ金具廻の装飾と、当世具足ではまず不要になった総角付の鐶、そして腰鎖を備えることから、かつての本胴は上級武家が所用した入念な1領であったろうことがしのばれます。