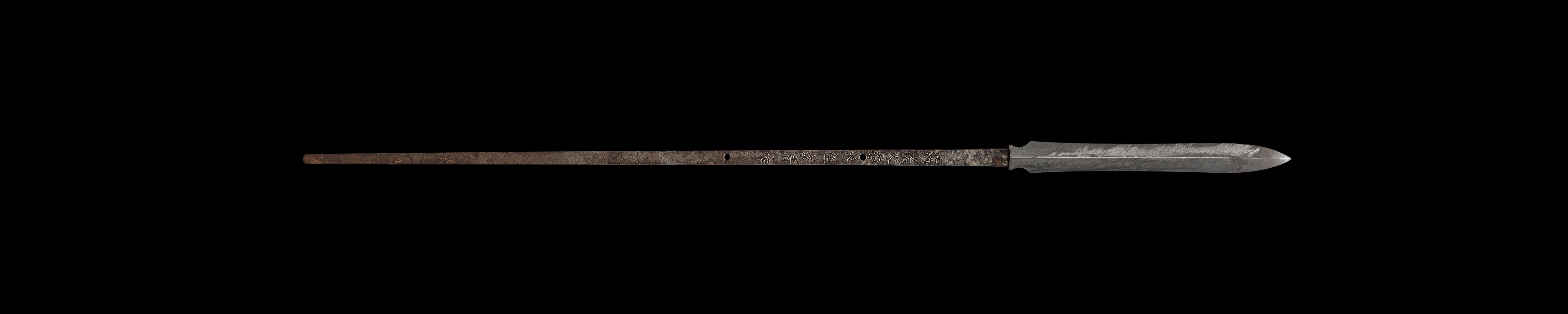

本槍を制作したのは、筑後国(ちくごのくに:現在の福岡県南部)の名工「宗清」(むねきよ)です。

宗清は、久留米藩(くるめはん:現在の福岡県久留米市)の歴代藩主であった「有馬家」(ありまけ)に仕えていた「青木近江介清秀」(あおきおうみのすけきよひで)の弟であり、切れ味の良さが高く評価されていた「固山宗次」(こやまむねつぐ)の門人でもありました。

宗清は、師のように「業物」(わざもの)を鍛えることに定評があり、兄と同様に久留米藩のお抱え工となって活躍。同藩の藩主の中でも、特に10代藩主「有馬頼永」(ありまよりとう/よりとお)が武芸に励み、また藩士達にも強く勧めていました。そのため、有馬家のお抱え工として、厚い信頼を得ていた宗清を含む青木清秀一門に、同藩の藩士から作刀依頼が殺到していたのです。

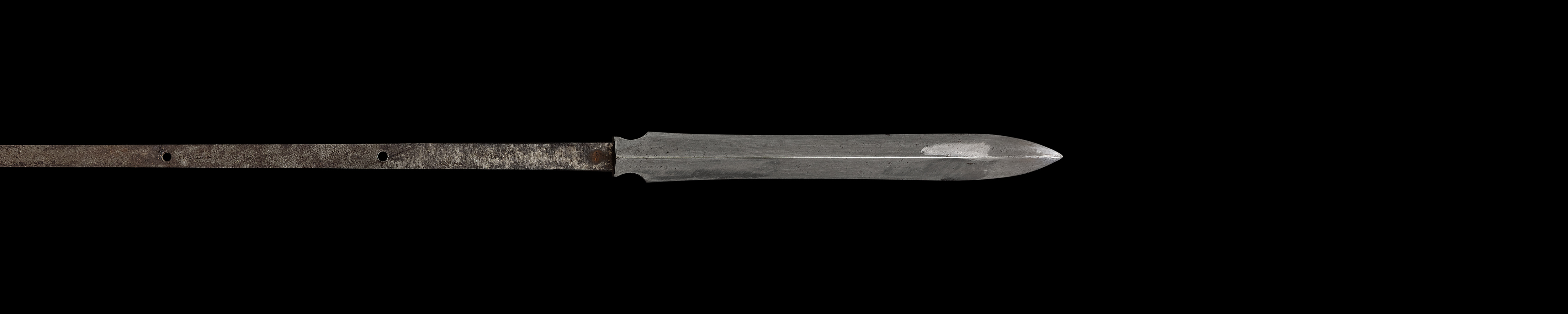

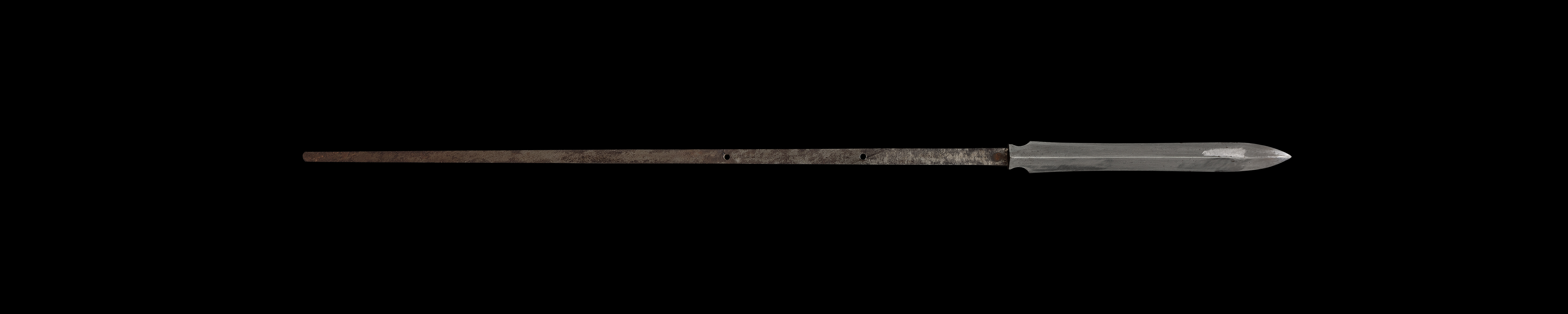

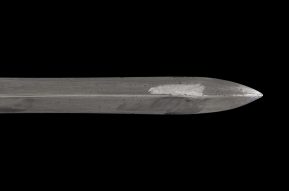

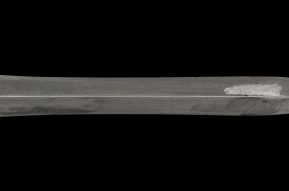

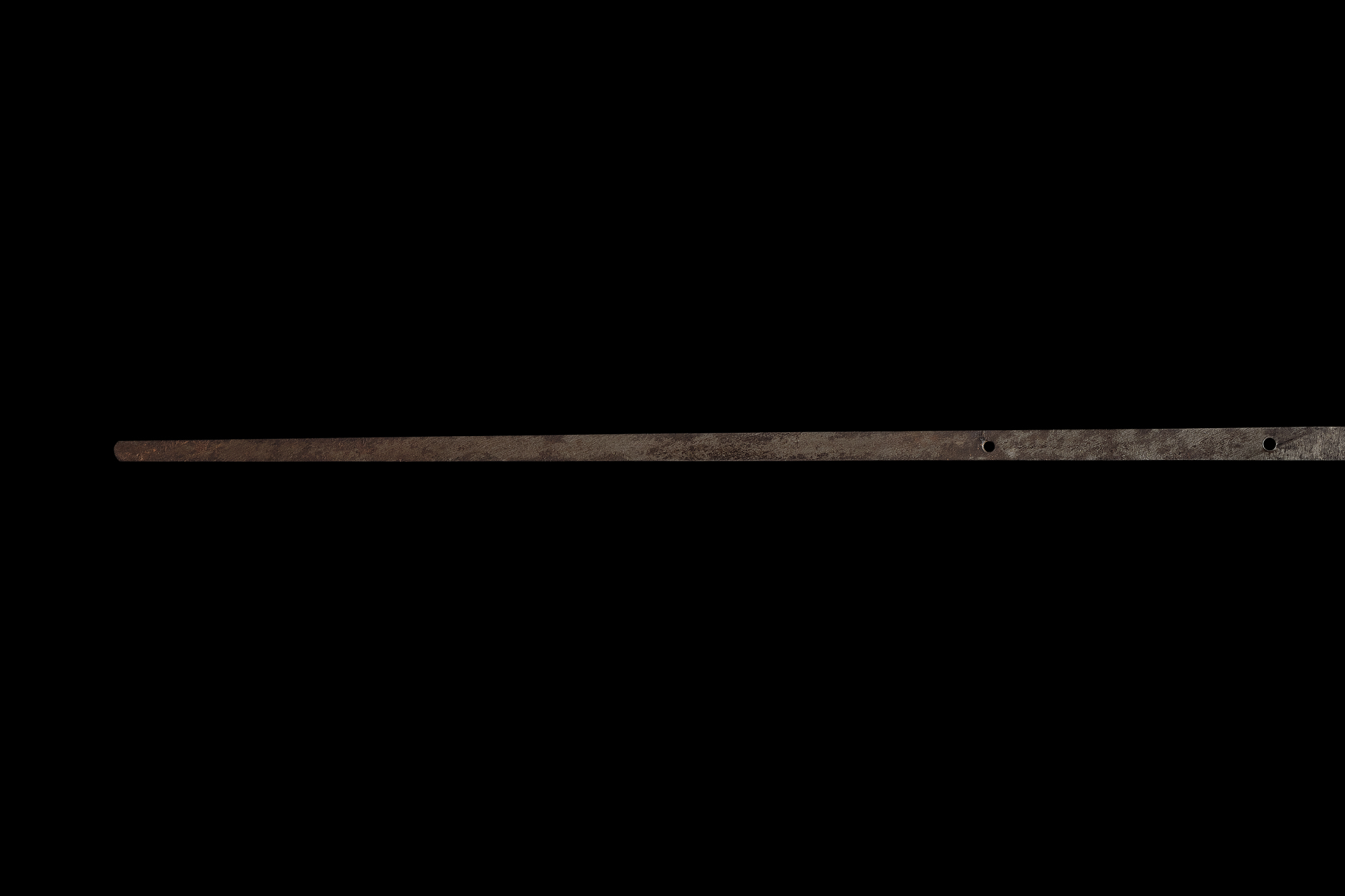

本槍のような「素槍」(すやり:同音で「直槍」とも表記する)は、刀身(とうしん)に枝刃を設けていない直線的な姿をしていることが特徴。特に両鎬造り(りょうしのぎづくり)の素槍は、実戦での過度な使用にも耐え得る頑丈さから人気を集めており、宗清についても、同形式の槍を多数制作していました。