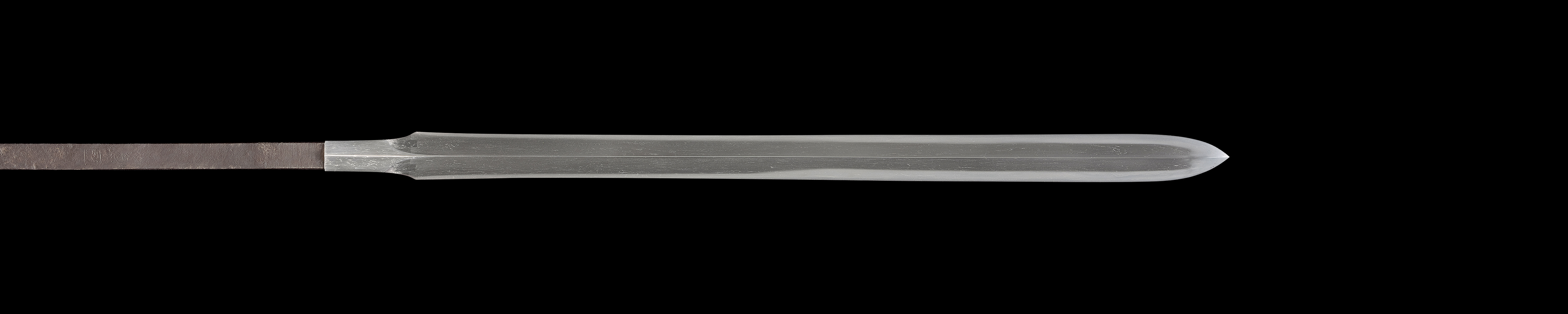

本槍は、室町時代の天文年間(1532~1555年)頃に美濃国(現在の岐阜県)で制作された1本で、作者は「兼國」(かねくに)です。

本槍は、穂の長さが1尺(約30.3cm)を越える大身槍(おおみやり)。こうした大きさの槍を制作するためには、相当な技量が要求されます。

大身槍は、制作にも高い技量が必要でしたが、通常の槍と比べて、使いこなすのにも技術が求められました。大身槍を使いこなせるようになった武士は、槍の名手として一目置かれる存在だったのです。

すやり めい かねくに

本槍は、室町時代の天文年間(1532~1555年)頃に美濃国(現在の岐阜県)で制作された1本で、作者は「兼國」(かねくに)です。

本槍は、穂の長さが1尺(約30.3cm)を越える大身槍(おおみやり)。こうした大きさの槍を制作するためには、相当な技量が要求されます。

大身槍は、制作にも高い技量が必要でしたが、通常の槍と比べて、使いこなすのにも技術が求められました。大身槍を使いこなせるようになった武士は、槍の名手として一目置かれる存在だったのです。