「廣房」は、伊勢国桑名(いせのくに・くわな:現在の三重県桑名市)に住した刀工で、「陸奥守大道」(むつのかみだいどう/おおみち)一門の門人。9代・大道の弟であった「三品廣道」(みしなひろみち)の長男です。

桑名は、松平家が10万石で治めていた城下町。また、東海道において、京都・大坂方面から尾張(おわり:現在の愛知県西部)や江戸へ出る際に必ず通るルートであったため、最も重要な宿場町でもありました。そのような地に、もともと美濃国(みののくに:現在の岐阜県南部)の刀工であった大道一門が移住し、作刀を行なったのです。

大道一門は高い技術を持ちながらも、「桑名打」(くわなうち)と呼ばれる、古刀の偽作の数打物も多く制作していました。その作柄は、備前伝(びぜんでん)を中心として、相州伝(そうしゅうでん)や美濃伝(みのでん)と広範囲にわたっており、なかなかの良作もあったのです。

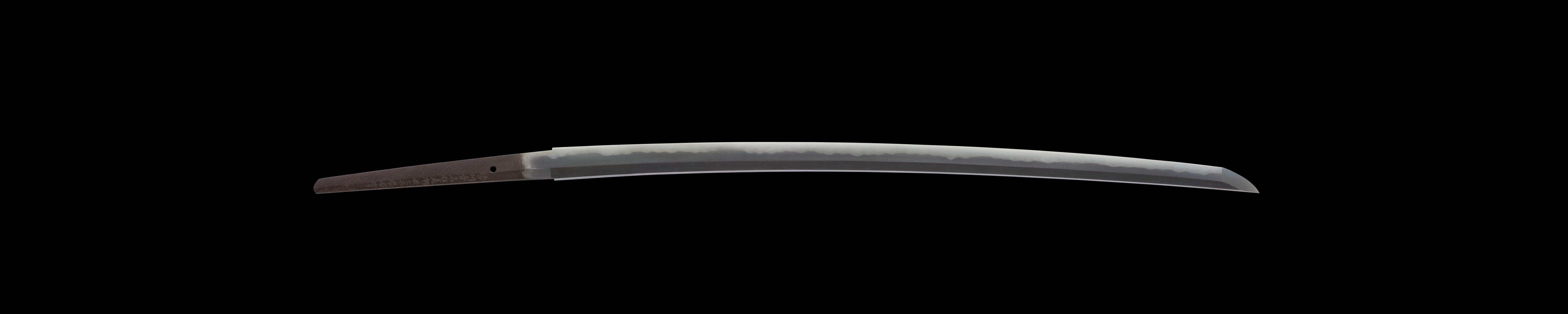

その中で廣房は、沸(にえ)、匂(におい)共に深い刃文を焼き、同門の中でも特に優れた腕前の持ち主であったと評されています。